記事公開日

最終更新日

脱炭素化中長期シナリオ(案)に記載されている産業廃棄物関連事項について

2050年の脱炭素化に向けて、政府では様々な動きがあります。

環境省が令和3年に発表した「脱炭素化中長期シナリオ」は、「(案)」段階ではあるものの、 現時点で今後の政府としての取り組みにつながる内容なので、把握して対応に備えていくことが大事になってきます。

今回は、特に産業廃棄物関連に関する事項をピックアップして、 今後、廃棄物処理施設に対してどのようなアプローチをしていくのか整理をしてご説明します。

規制がすぐにでもありえるのか? 新しい取り組みを始めた方がいいのか?

現状を把握していくために、まずはご覧ください!

また、用語が分からないところなどあれば、別記事にまとめた 「脱炭素社会に向けて 廃棄物関係の用語を改めて解説!」をご覧ください!

1.「脱炭素化中長期シナリオ」とは?

「脱炭素化中長期シナリオ」とは、正式名称は『廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)』といいます。

これは、令和3年8月5日に環境省が作成したものです。

「中央環境審議会」の審議にかけるために作成されたものなので「(案)」という記載になっています。

今後、様々な業界の検討を踏まえて、最終的に発表されることになります。

「案」段階ではあるものの、現時点で今後の政府としての取り組みにつながる内容なので、 把握して対応に備えていくことが大事になってきます。

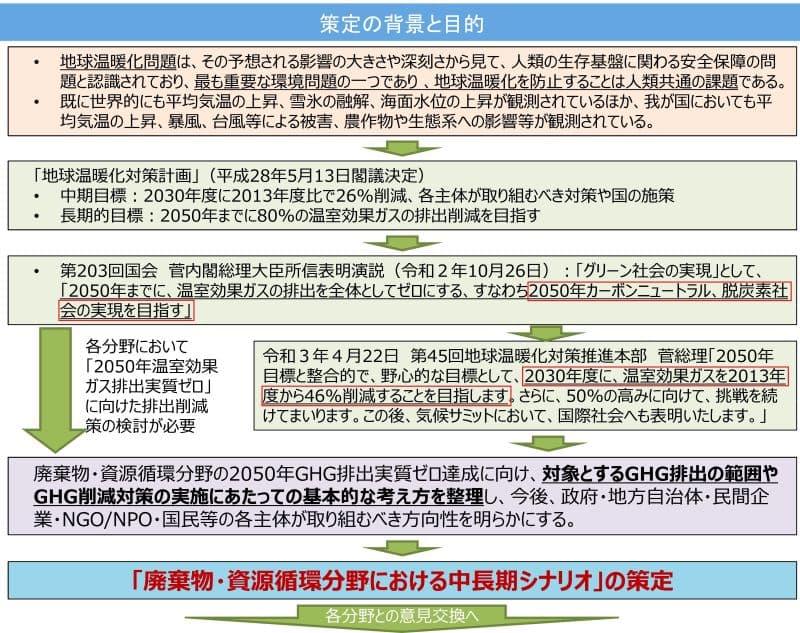

(1)脱炭素化中長期シナリオ策定の背景と目的

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

令和2年に『2050年にカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す』ということを、当時の菅総理が宣言しました。

さらに令和3年4月に、『2030年度に温室効果ガス(GHG)を2013年度比46%削減』という中間目標も公表されました。

この2点を踏まえ、特に廃棄物循環資源分野でどのようなことをやっていくのか、各分野で検討が進められています。

『2050年のカーボンニュートラル GHG排出実質ゼロ達成』に向けて、 対象とするGHG排出の範囲やGHG削減対策の実施にあたっての基本的な考え方を整理するものとして、 廃棄物・資源循環分野における中長期シナリオの策定が進められました。

(2)廃棄物分野での対策の中心となるのは「焼却と原燃料利用」

廃棄物分野での対策の中心となるのはどこになるのか、現状のGHG排出の状況から見てみましょう。

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

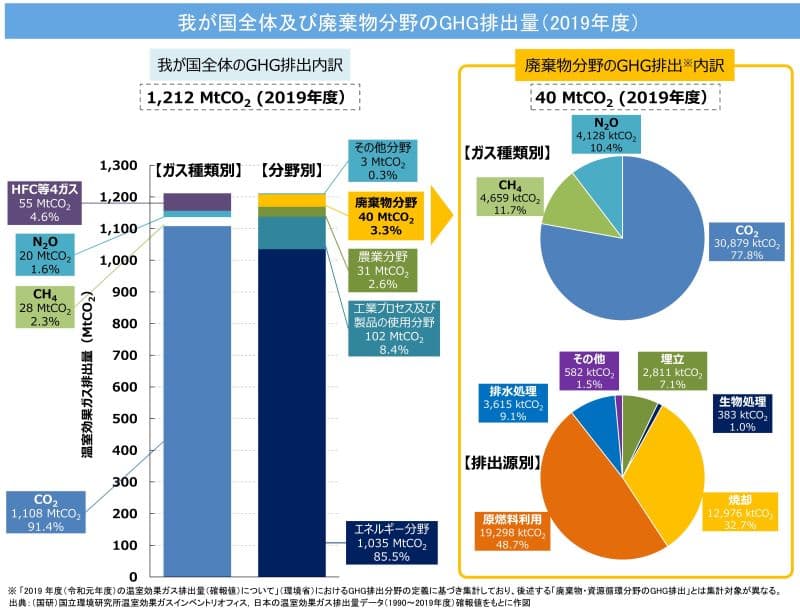

日本全体のGHG排出量ですが、【分野別】排出量をみると廃棄物分野が40Mt(メガトン:100万トン)のCO2を排出しています。

また、発生源で見ると、原燃料利用が48.7%とほぼ半分で一番大きく、焼却が32.7%で、焼却と原燃料利用で約81%と大半を占めています。

結論でいうと、廃棄物の焼却及び原燃料利用かなり大きいので、ここに対策が必要になります。

(3)廃棄物分野のGHG排出量の推移

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

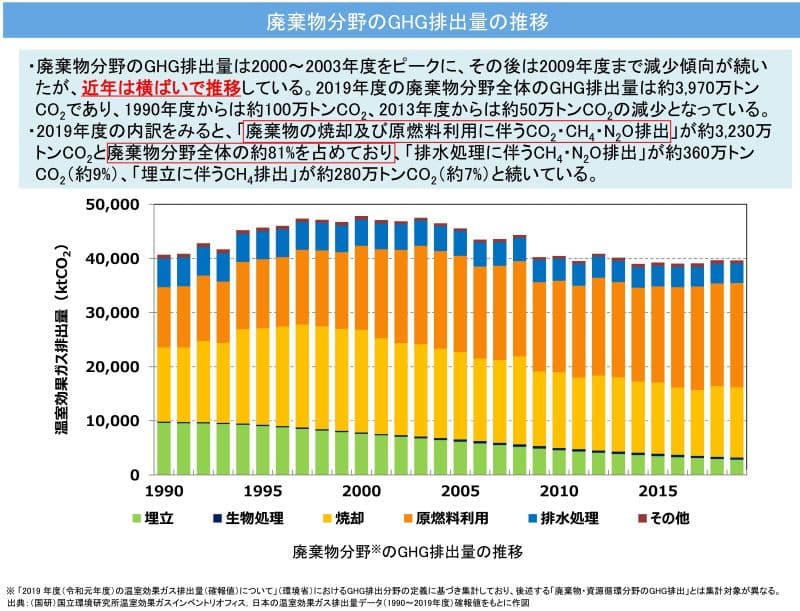

ここで、なぜ「埋立」がGHG排出ででてくるのかというと、 埋め立てた有機物の分解でメタンが発生するのと排水処理施設で発生しています。

推移を見ても分かる通り、焼却と原燃料利用が大きく占めています。

(4)廃棄物の焼却・原燃料利用に伴うCO₂排出の内訳 「廃プラスチック」「廃油」

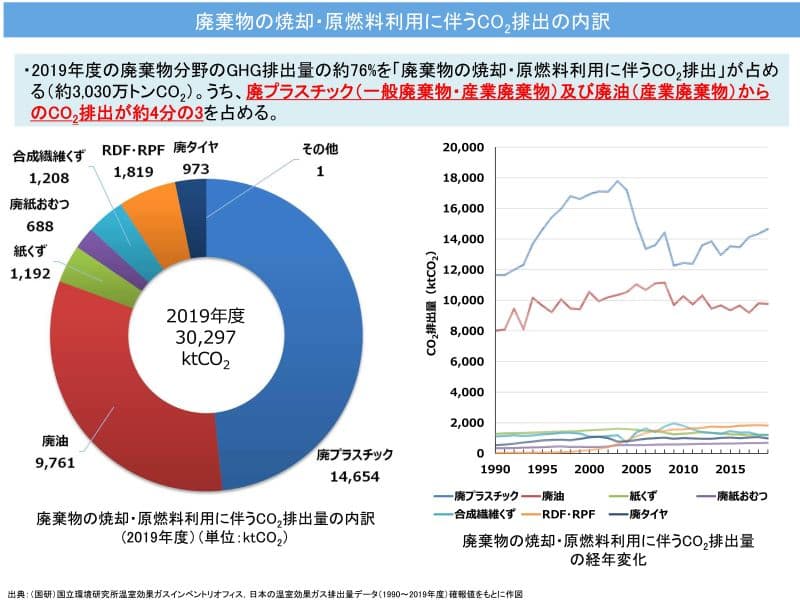

さらに、廃棄物の焼却・原燃料利用に伴うCO₂排出の内訳を見ていきます。

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

廃プラスチックが約半分、廃油が35%くらいとなっています。

また、RDF・RPFには廃プラや木くずを燃料化した数値が入っているので、 廃プラスチックの数値にRDF・RPFは含まれていません。

結果として、「廃プラスチック、廃油に対策が必要」ということになります。

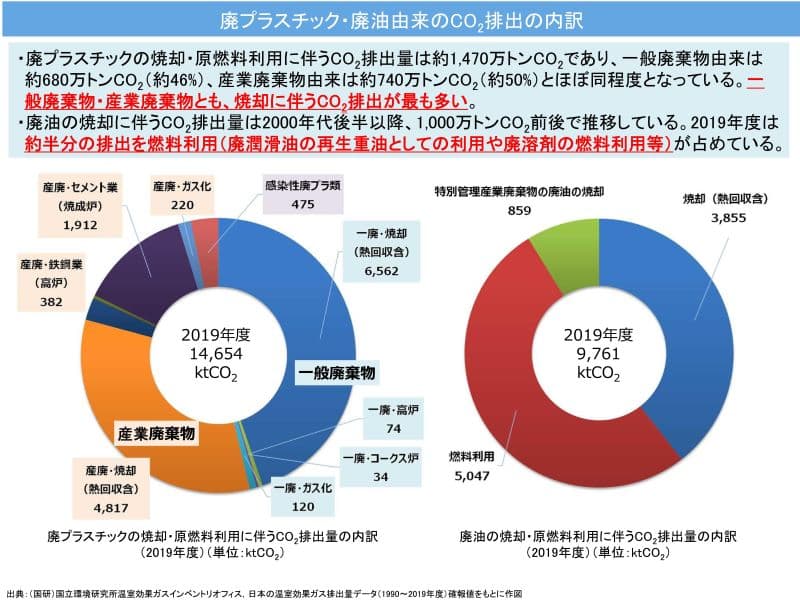

また、廃プラスチック・廃油によるCO₂排出の内訳です。

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

廃プラスチックの焼却・原燃料利用の中でも、4割くらいは一般廃棄物で、残りが産業廃棄物になっています。

その他は、高炉や焼成炉(セメント)から出ているものになります。

廃油については、燃料として使用されている分については、リサイクルとしての扱いになります。

残りの焼却(熱回収含む)、特管の焼却について対策していくということが重要になってきます。

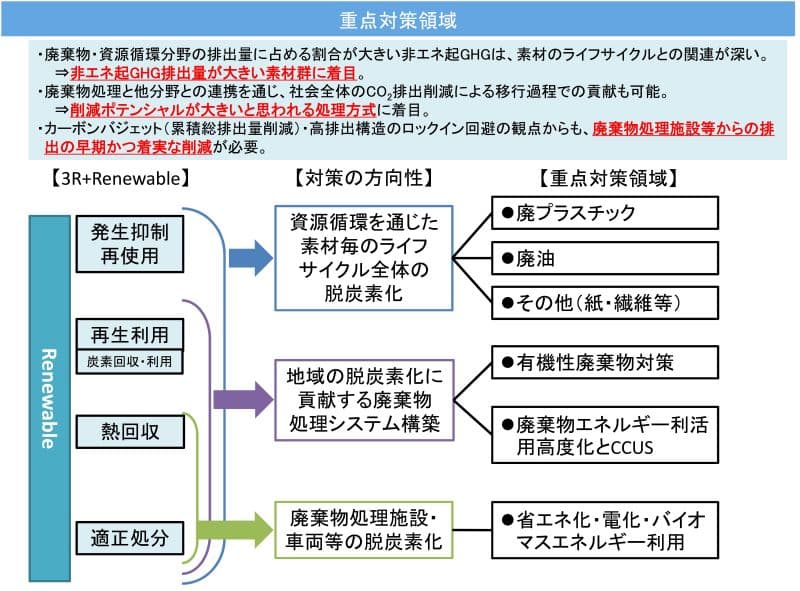

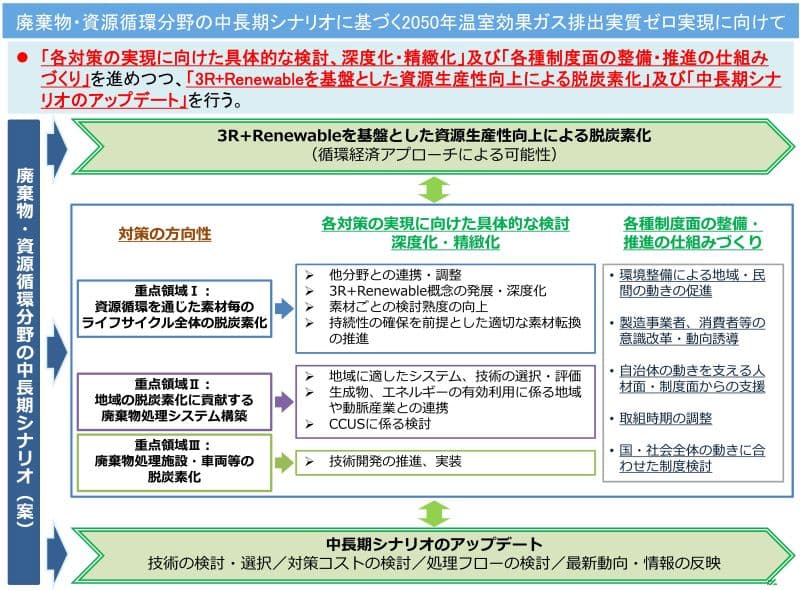

2.重点対策領域の3つの方向性

廃棄物分野での対策について、重点対策領域というものが中長期シナリオで定められています。

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

対策の方向性が大きく3つに分かれています。

「資源循環を通じた素材毎のライフサイクル全体の脱炭素化」

「地域の脱炭素化に貢献する廃棄物処理システム構築」

「廃棄物処理施設・車両等の脱炭素化」

この3つの方向性に対してそれぞれ分類が示されています。

廃プラスチックに関することや廃油に関すること、特にCO₂の排出量が大きいところに対して主に施策が打たれています。

後ほど中長期シナリオで再度見ていきます。

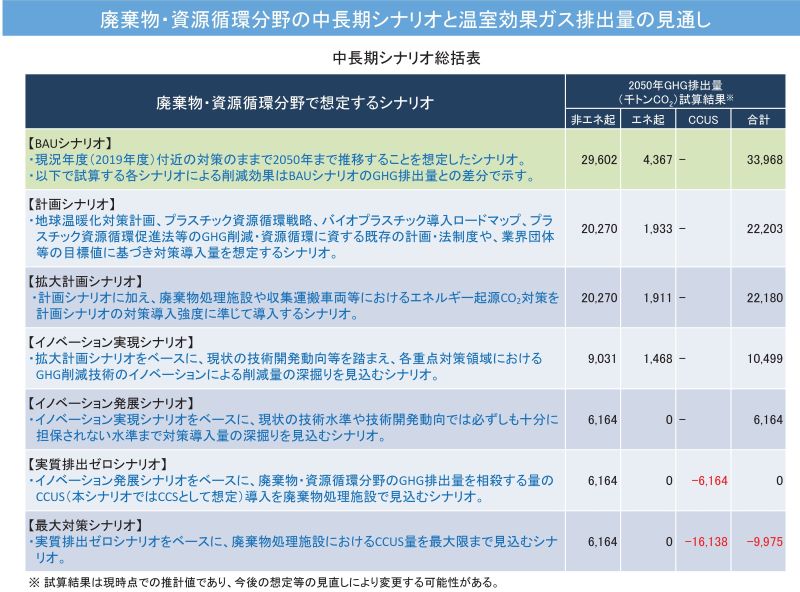

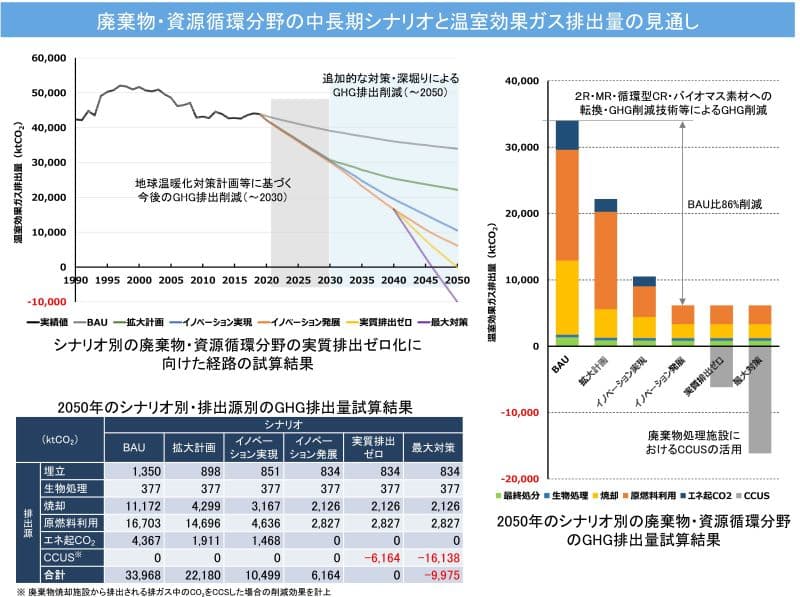

3.2050年までに温室効果ガス排出量を「0」にするためのシナリオとは?

中長期シナリオでは、国も色々な想定をしています。

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

「BAUシナリオ」は、現況(2019年度)のままいった場合、2050年を迎えた時にどうなるのかというシナリオです。(business as usual)

分析のベースとなるシナリオですが、3,400万トンのGHGが出ると言われていています。

目標としてはこれを「0」にしましょうということで、段階を分けた色々なシナリオを組んでいます。

「実質排出ゼロシナリオ」が目標値です。

2050年度の目標を「0」にするためには、「実質排出ゼロシナリオ」をやらないと「0」にはならないということです。

「最大対策シナリオ」は、できる対策を全て行うと排出量としてはマイナスになるというシナリオになっています。

このシナリオの中でどこまでやるかということですが、本当に「0」にするためには、実施排出ゼロシナリオを実施しないといけないことになります。

これから細かな資料になりますが、「実質排出ゼロシナリオ」を実施しないと「0」にならないということを知った上で見ていただきたいと思います。

(1)各シナリオでの重点対策領域Ⅰ 資源循環を通じた素材ごとのライフサイクル全体の脱炭素化

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

左の列は、各シナリオとなっており、 「0」にするためには、「実質排出ゼロシナリオ」までの重点対策領域を上からすべて実施していかないということです。

資料の赤線部分が、産業廃棄物に関するところです。

例えば、プラスチックは、かなりの量をバイオマスプラスチックに変えていくことを見込んでいます。

ただ、産業廃棄物処理業界がやるというよりは、プラスチックを製造しているメーカー側が、現在、石油から製造しているプラスチックを、バイオマスからの製造に変えていき、その量を増やすことで結果的に、廃棄物処理の時にCO2が出ないという動きになっています。

また、バイオマスプラスチックについては、廃棄物処理の時に焼却などをおこなえば二酸化炭素がでるのですが、 炭素由来ではないことで「実質排出0」となります。

このことがかなりの量を占めていています。

(※ちなみに、焼却処理をせずにリサイクルされる限りは現状と比べ「実質マイナス」になります。)

ここまでプラスチックの製造段階の内容となりましたが、産業廃棄物処理業界でできることとしては、 実は今まで通りで、MR(マテリアルリサイクル)、CR(ケミカルリサイクル)ということになります。

「実質排出ゼロシナリオ」では、

・ケミカルリサイクルを90%までもっていかないといけない

・バイオマスプラスチックは、2030年に200万トンを2050年に250万トンにしないといけない

・2045年バイオマス割合100%

ということを達成しないと「実質排出0」にならないということを示しています。

廃油も廃油溶剤をまずはマテリアルリサイクルに回しましょう、 現在焼却されている廃油をマテリアルリサイクルに回しましょう、ということがほとんどの施策になっています。

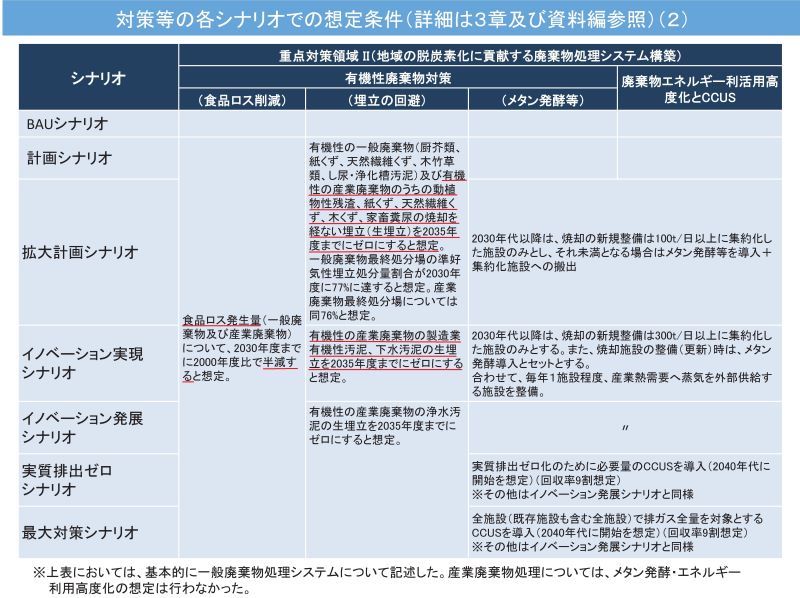

(2)各シナリオでの重点対策領域Ⅱ 地域の脱炭素化に貢献する廃棄物処理システム構築

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

まず、食品廃棄物の発生をまずは半減させる、という設定になっていて、食品ロスを減らすというものです。

2030年度までに、食品廃棄物を扱っていらっしゃる方は、削減していくということを前提に事業を組み立てなければいけない、ということになります。

埋立の回避については、有機性廃棄物の埋立量をとにかくなくす、直接埋立をなくす、ということになっています。

2035年度までに、直接埋立している動植物性の残渣、紙くず、天然繊維くず、木くず、家畜糞尿を、必ず焼却したうえで埋立てする、ということです。

次の段階で、有機性汚泥や下水汚泥の生埋立をゼロにする、とあります。

焼却処理をしたうえで埋立てるということです。

このあたりが焼却対象になり、バイオマス発電の燃料として一旦流れていく、ということが進んでいくことが読み取れます。

また、「実質排出0」とするためには、浄水汚泥も含めた汚泥を2035年度までにゼロにすることになります。

(メタン発酵・エネルギー利用高度化については、一般廃棄物についての記載がないため省略しています。)

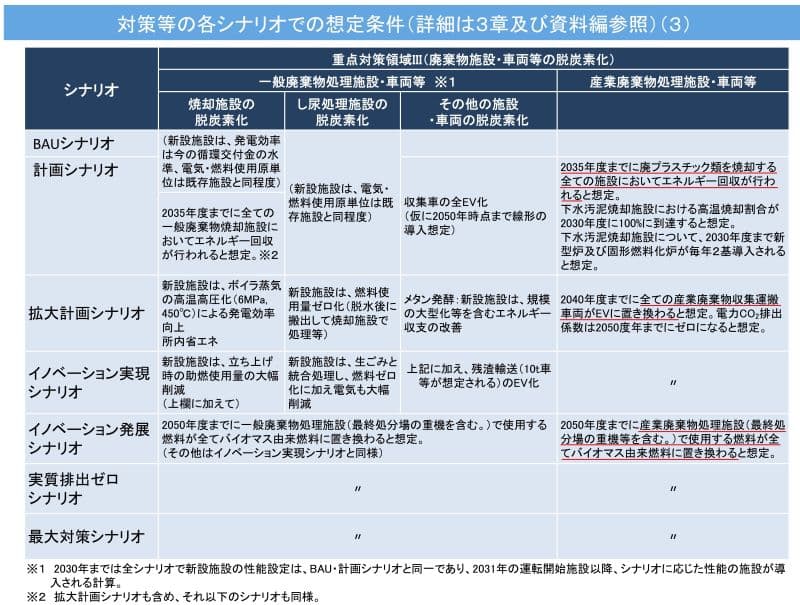

(3)各シナリオでの重点対策領域Ⅲ 廃棄物施設・車両等の脱炭素化

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

この表は、明確に一般廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設が分かれているので、右側の産業廃棄物の列をご覧ください。

まず、2035年度までに廃プラスチック類を焼却する全ての施設においてエネルギー回収が行われる、と想定されています。

これから先10年くらいしかないのですが、その間にすべての施設でエネルギー回収がされているということです。

現状では、エネルギー回収なしで稼働されているところもまだまだあるので、後付けで実施していくということも想定されていると思いますが、 処理施設として大きいのは、計画シナリオの段階で100%になっている、ということです。

運搬車両については、2040年度までに全ての産業廃棄物収集運搬車両がEV電気自動車に置き換わる、という想定となっています。

これもどちらかというと、自動車メーカーがしっかり対応してもらわないといけないということになります。

また、実施する事業者が保有している車両をすべてEVに買い替えないといけないという想定になります。

また、「実質排出0」の一つ前の段階になりますが、産業廃棄物処理施設(最終処分場の重機等を含む。)で使用する燃料が2050年度までに全てバイオマス由来燃料に置き換わるということが想定されています。 バイオマス由来というのは、水素等も含めてCO₂を出さない燃料です。

これらの中長期シナリオが想定されているということを頭においていただき、 今あるすべての施策を実施すると2050年度までに「実質0」を達成できます、ということになっています。

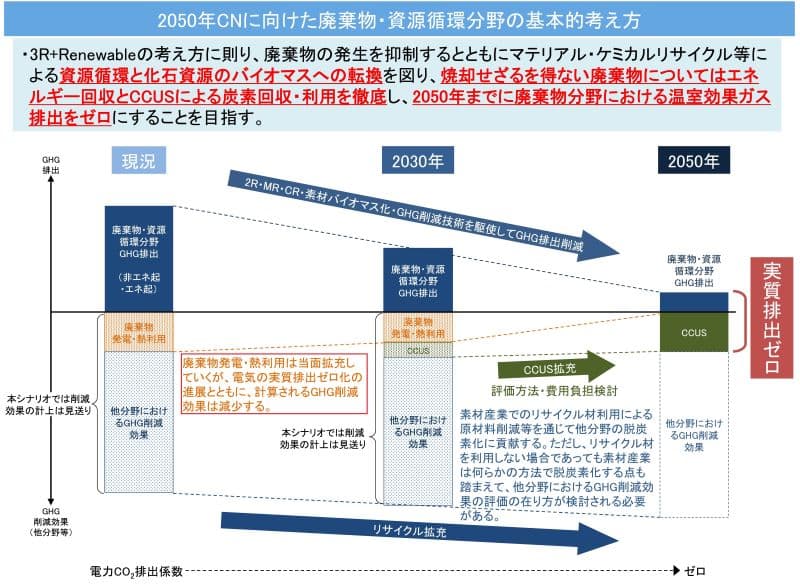

4.2050年実質排出ゼロの基本的考え方 廃棄物発電が無くなるのではありません

ここで、改めて2050年カーボンニュートラルに向けた廃棄物・資源循環分野の基本的考え方について解説します。

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

資料を見ると、上半分にある青矢印にあるように、2050年度までに温室効果ガスの排出が下がっていきます、となっていますが、 メインは、最初に説明した、

・素材のバイオマス化

・石油から製造されていたプラスチックをバイオマスから製造されるプラスチックに置き換えていくこと

を進めることで、 結果的に二酸化炭素排出量が減るという割合がかなり含まれています。

あとはマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルに回ることで減る分がありますが、 かなりの割合で素材バイオマス化によって、実質二酸化炭素排出量が減ることになっています。

また、下半分にあるオレンジ色部分、廃棄物発電・熱利用が下がっていくように書いてありますが、 発電によって他で作られた電気を使わないため、二酸化炭素の削減できる量として計算できるものが、廃棄物発電・熱利用分の量になりますということです。

発電量は増えるのですが、廃棄物発電・熱利用分がマイナスになります。

二酸化炭素は出ているが、発電に使ったから実質出てないように引き算します。というための数値で、これは効果として減っていくという意味で減らしてあります。

ここは誤解が生じやすいところなのですが、廃棄物発電がなくなるわけではなく、発電は増えるが、電気がほとんどバイオマス化されるので電気のCO2排出量、吸収量が0になっていくという計算なので、このような表になっているということです。

また、2030年以降は、CCUSといって温室効果ガスを吸収する、処理する施設が増えていくことで、その分の吸収量が計算されています。

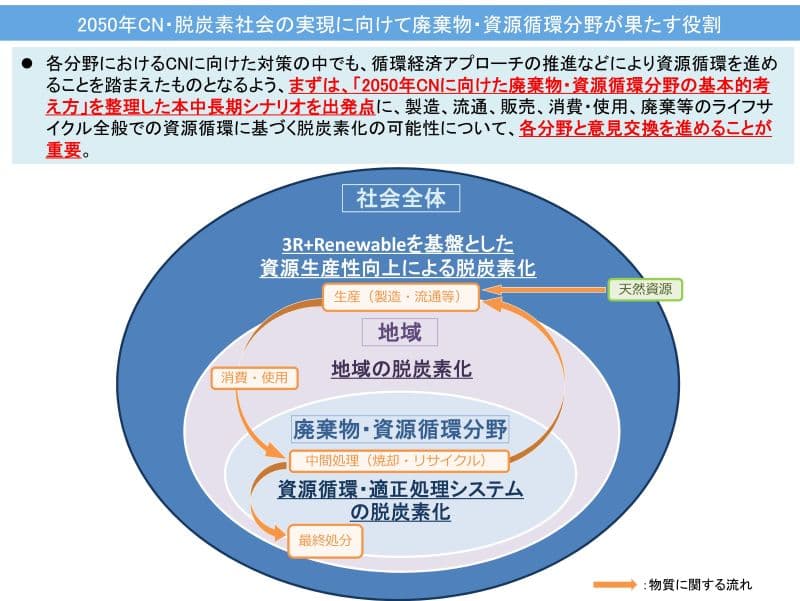

5.2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けてのポイント

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて、廃棄物・資源循環分野が果たす役割とありますが、 これまでおこなってきた内容や廃棄物処理事業者以外にもメーカー側でおこなうこともあります。

ただ、以下のポイントは重要になってきます。

◆中長期シナリオ(案)で、「2035年度までに廃プラスチック類を焼却する全ての施設においてエネルギー回収が行われる」と想定されている。

◆廃プラスチック類については、3R+熱回収(廃棄物発電・燃料化等)は避けられない流れである。

◆地域の脱炭素化につながるエネルギーの外部供給

◆廃棄物処理事業者としては、

・自社の顧客(排出事業者)からの要望

・地域の競合他社の動向

を見極めながら、今後の設備投資の検討をおこなっていく。

◆今後、排出事業者の工場等の隣接地に処理施設を立地し、電気や熱の供給をしていくPPAモデルのようなことも検討できる可能性がある。

中長期シナリオはあくまで「案」ではありますが、今後このような変化が進んでいく可能性は高いです。

6.まとめ

出典:環境省 「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素化中長期シナリオ(案)について解説してきました。

2030年、2040年と10年スパンでの動きとなりますが、 確実に2050年を見据えて、実際に制度として変更が起こるタイミングが来ると思います。

後手に回らないように、情報をつかんでいくことが肝心です。

また、脱炭素社会関連の記事も別ブログでUPしていますので、ぜひご覧ください!

~関連記事~

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた日本の枠組み・流れを廃棄物関係の目線で解説!

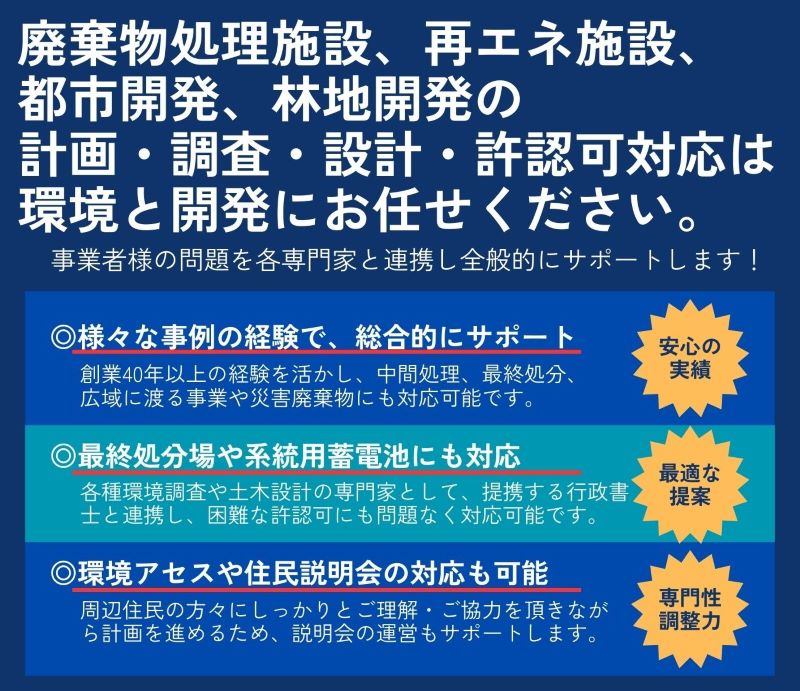

株式会社環境と開発は、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしていますので、 脱炭素に関するご質問・ご相談、会社や団体での講演・セミナーについてなど、まずはお気軽にご連絡ください。

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

- 廃棄物処理施設とは?

- 産業廃棄物処理施設 種類別一覧

- 産業廃棄物処理施設の設置許可について

- 都市計画区域・区域外とは?

- 廃棄物処理施設 土地の探し方

- 廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

- みなし許可について

- 建築基準法第51条ただし書き許可

- 産業廃棄物処理業の許可の種類について

- 産業廃棄物処分業について

- 最終処分とは?

- 自らの産業廃棄物を処理する場合

処理施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

~お役立ち情報~

環境省

国土交通省

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

公益財団法人 廃棄物・3R研究財団

一般社団法人 廃棄物資源循環学会