記事公開日

最終更新日

今後の産業廃棄物処理施設における脱炭素化に向けた行政手法と方向性 ~脱炭素化に向けどう動くか?~

2050年脱炭素化の達成に向けて、脱炭素化中長期シナリオなど国の方向性が示されています。

それに向けて、実際の行政の場で新たな促進策や規制など、具体的な法律や制度が定められていきます。

ただ、産業廃棄物処理事業者への直接の規制は、現状(2023年)としては計画されていません。

今後どのように動いていくのか、どのタイミングで規制はかかるのか、 今までの動きを確認しながら説明していきますので、是非ご覧ください!

また、用語が分からないところなどあれば、別記事にまとめた 「脱炭素社会に向けて 廃棄物関係の用語を改めて解説!」をご覧ください!

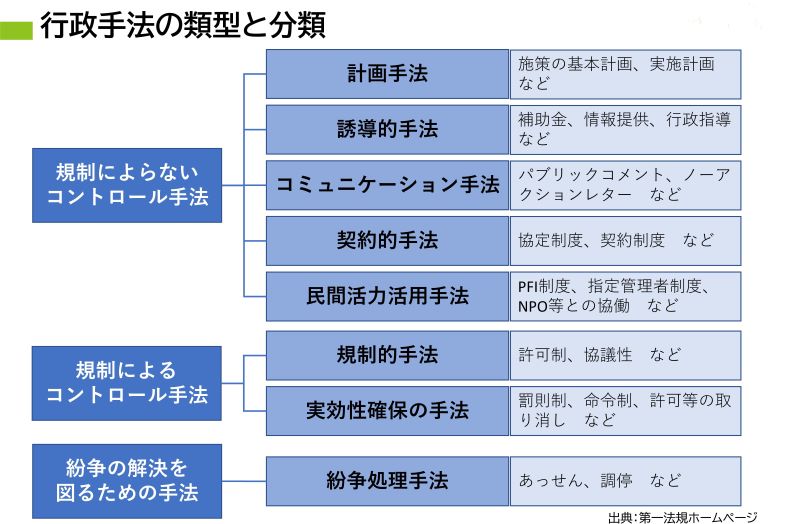

1.行政手法の類型と分類

まず、一般的な行政手法について説明します。

「行政手法」とは、公共的に解決することが求められる課題(行政課題)を処理するための、 現実的で実用性のある手だて、とされています。

行政手法の類型として、

「規制によらないコントロール手法」

「規制によるコントロール手法」

「紛争の解決を図るための手法」

と分けられます。

具体例とともにまとめた内容が次のとおりです。

「紛争の解決を図るための手法」については、あっせんや調停など行政が間に入って行う紛争処理手法です。 (普段あまり関係ないので今回は説明を省略します。)

主に「規制によらないもの」と「規制によるもの」に分かれるのですが、 例えば、中長期シナリオのように計画を作って全体を導いていく、というのは規制ではなく、 規制によらないコントロール手法となります。

(1)規制によるコントロール手法

規制によるコントロール手法を廃棄物処理業者が対象の場合に置き換えて説明します。

【規制的手法】

〇産業廃棄物処理業許可(収集運搬・処分)

→許可を取らないといけない

〇各種事前協議

→事前協議をしないと許可をおろさない

事前協議をしないと他県からの廃棄物を受け入れさせない

というような規制をかける手法になります。

【実効性確保の手法】

〇許可の取り消し

→規制を守らなければ許可を取り消す

というような規制の実効性を保つ手法になります。

(2)規制によらないコントロール手法

規制によらないコントロール手法を廃棄物処理業者が対象の場合に置き換えて説明します。

【誘導的手法】

〇優良産業廃棄物処理業者認定制度

→制度を活用して優良事業者となるよう誘導する

〇補助金制度

→補助金を活用して施設の導入に誘導する

【民間活力活用手法】

〇公共関与最終処分場

→民間活力を活用して、公共関与最終処分場の運営を委託したりする手法

行政は動向を方向づけしている、ということになっています。

2.産業廃棄物関係の脱炭素化のために用いられる手法

脱炭素化に向けて、具体的にどのような施策が取られているのか、ということを見ていきます。

規制によるコントロール手法として、

「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」

規制によらないコントロール手法として、

「補助金(廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成推進事業)」

「廃棄物熱回収施設設置者認定制度」

を見ていきます。

(1)規制によるコントロール手法 「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」

「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」でどのようなことが定められたかというと、 プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ内容となっています。

その中で、プラスチック使用製品産業廃棄物等について、 「このようなことをやってください。」ということが決められていています。

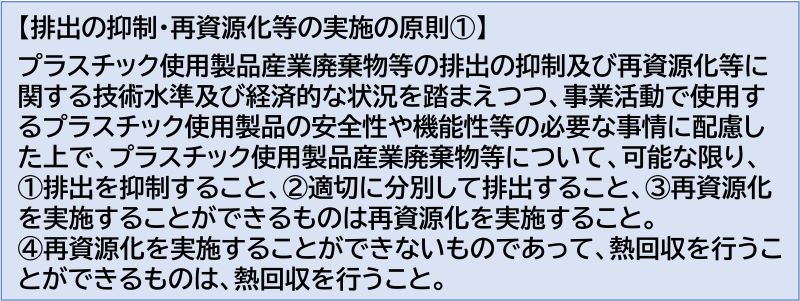

排出の抑制・再資源化等の実施の原則①のように、

排出抑制、分別排出、再資源化、熱回収の4つに分かれていて、この順番で実施してください。

という内容になっています。

実は当たり前のことで、今までとあまり変わりありません。

排出抑制・再資源化の実施の原則②のように、

「再資源化等を適正に実施することができる者に委託すること。」

とあり、 処理業者や今後できる新しい処理施設等へ委託する、ということになっています。

委託をする場合でも、再資源化を実施することが出来ない場合に、 「熱回収を適正に行うことが出来る者に委託すること。」とあります。

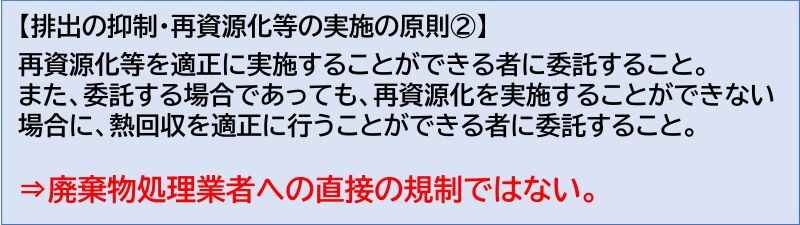

処理業者には直接規制はかかっていませんが、これはある程度規模が大きい排出事業者に対して規制がかかってくるということになります。

結果的に、

「再資源化等を適正に実施することができる者に委託すること。」

「熱回収を適正に行うことが出来る者に委託すること。」とあることから、

熱回収ができない焼却や直接の埋立を行っている処理業者は、一定規模の廃プラが発生する排出事業者からは、取引が厳しくなってくる。

ということが、この法律から読み取れます。

左側に項目がありますが、排出事業者は、

・まず再資源化を実施しなさい。

・実施できないなら熱回収をしなさい。

・自社で出来ない場合は、委託をしてもいいが、委託をする場合は、再資源化、熱回収が出来る者に限る。

という法律の仕組みになっています。

今後、廃プラスチックの処理に関しては、どんどん処理方法が変わってきます。

熱回収を伴わない焼却を極力なくす。

脱炭素化中長期シナリオでいうところの、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルをしつつ、発電量を増やしていくという段階になっていき、 対策を実現するために法律が制定され、排出事業者に対して縛りがかかるということになっていく、とご理解ください。

(2)規制によらないコントロール手法 「補助金(廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業)」

次の手法ですが、全く別の見方で、現状すでに動いている施策として、 規制によらない手法の補助金制度を活用して方向性を誘導するという手法です。

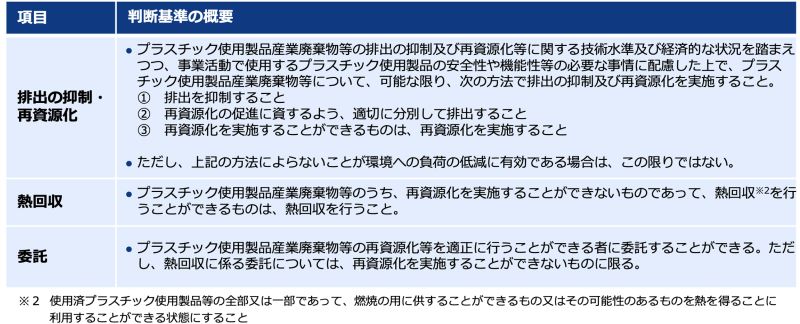

廃棄物・3R研究財団等を経由して出している「廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業」という補助金です。

災害廃棄物を絡めてマルチベネフィット、マルチ=複数の効果を取る、 脱炭素だけでなくて災害廃棄物の処理も出来る というような内容です。

「複数の利点を持ったものに補助します。」という事業になります。

廃棄物の高効率熱回収事業で発電の量を増やす、とか 隣で廃熱利用をするといった施設 に補助金を出すものになります。

また、廃棄物燃料製造は、固形燃料とかRPFを作るような設備を設置することで、廃棄物の焼却処分を減らし、 最終的にはセメント工場などのRPFを使うところで温室効果ガスは出るのですが、 「エネルギーとして有効活用できるので良い」という考え方になります。

「燃料を作る」という事と、「燃料を受け入れるために必要な施設を作る。」という事にも補助金を出すことで、 同じ方向性で温室効果ガスを削減する、という方向に誘導するものです。

(3)規制によらないコントロール手法 「廃棄物熱回収施設設置者認定制度」

すでにある、規制によらないコントロール手法として、「廃棄物熱回収施設設置認定制度」があります。

循環型社会形成への意識が高い排出事業者が認定施設に処理委託を行うようするために、 ある程度の熱回収率で熱回収ができている焼却施設を認定するという制度が現在動いています。

発電をされている会社は、これに当てはまるか見てもらうことが必要に思いますが、 かなり熱効率が高いので、発電しているからと言って、必ずこれが適用できるかというとそういうわけでもありません。

今後、こういう規制を作り替えながら、活用してもらえるような制度に変えていき、 廃棄物発電に導いていくという手法になります。

3.産業廃棄物処理業者として脱炭素化に向けどう動くか?

現状、産業廃棄物処理業者対して、温室効果ガスの削減について直接の規制はありません。

ただ、以下のポイントは重要になってきます。

◆廃プラスチック類については、プラスチック資源循環促進法が令和4年4月1日に施行されたため、排出事業者側には規制ができる。

→委託をうける処理業者側にも影響が出てきます。

◆中長期シナリオ(案)で、「2035年度までに廃プラスチック類を焼却する全ての施設においてエネルギー回収が行われる」と想定されている。

→今、エネルギー回収を行っていないところに関しては、今後、そういう施設を追加することが求められます。

また、そこに向かっていくために補助金を出しながら、温室効果ガス削減に導いていくことになります。

◆廃プラスチック類については、3R+熱回収(廃棄物発電・燃料化等)は避けられない流れである。

◆廃棄物処理事業者としては、

・自社の顧客(排出事業者)からの要望をしっかり聞く

・地域の競合他社の動向

を見極めながら、今後の設備投資の検討をおこなっていく。

→多量排出事業者のお客様が多い場合は、かなり早いタイミングで色々なご要望が出てくると思います。

◆今後、排出事業者の工場等の隣接地に処理施設を立地し、電気や熱の供給をしていくPPAモデルのようなことも検討できる可能性がある。

→どちらかというと再生可能エネルギー、太陽光発電などが、このモデルで発電所を作ることが増えてきています。

都市部ではどうしても競争が激しいので、まずはこれを見ながら、他社より早く色々と対応をしていくということが必要になると思います。

地方に行けば行くほど、周囲の状況を見なが、どの順番で進めていくかということが、経営判断として必要になってくるのではないかと思います。

地域によっては、焦る必要はない場合もあるかも知れませんが、やらなくて良いということではありません。

ただ周りからのプレッシャーは小さいと思われます。

逆に言うと、そこでしっかり「脱炭素化」に舵を切っていけば、地域のNo.1になっていけるということでもあります。

4.まとめ

「今後の産業廃棄物処理施設における脱炭素化に向けた行政手法と方向性」について解説してきました。

2050年カーボンニュートラルについては、具体的な規制などがまだ少ない状況です。

ただ、2030年度までの動きなど、あと数年で達成が必要となる動きもあり、 実際に補助金や規制などが新たにできていくことも予想されます。

今後、後手に回らないように、情報をつかんでいくことが肝心です。

また、脱炭素社会関連の記事も別ブログでUPしていますので、ぜひご覧ください!

~関連記事~

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた日本の枠組み・流れを廃棄物関係の目線で解説!

脱炭素化中長期シナリオ(案)に記載されている産業廃棄物関連事項について

株式会社環境と開発は、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしていますので、 脱炭素に関するご質問・ご相談、会社や団体での講演・セミナーについてなど、まずはお気軽にご連絡ください。

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

- 廃棄物処理施設とは?

- 産業廃棄物処理施設 種類別一覧

- 産業廃棄物処理施設の設置許可について

- 都市計画区域・区域外とは?

- 廃棄物処理施設 土地の探し方

- 廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

- みなし許可について

- 建築基準法第51条ただし書き許可

- 産業廃棄物処理業の許可の種類について

- 産業廃棄物処分業について

- 最終処分とは?

- 自らの産業廃棄物を処理する場合

処理施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

~お役立ち情報~

環境省

国土交通省

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

公益財団法人 廃棄物・3R研究財団

一般社団法人 廃棄物資源循環学会