記事公開日

最終更新日

残土処分場における注意点:残土条例と盛土規制法の視点から

令和5年(2023年)に熱海市での土石流災害を契機に盛土規制法が制定され、そのあと各都道府県で規制がおこなわれています。

盛土規制法は宅地・農地・森林など土地の用途に関係なく、危険な盛土を全国一律の基準で規制するものであり、開発に関連する他の法令(都市計画法、森林法など)を補完するものとして施行されています。

では、盛土規制法成立以前に各自治体ごとに建設発生土(残土)による災害や土壌汚染、景観破壊などを防止するために残土条例が定められていましたが、盛土規制法に取って代わったのでしょうか?

結論としては、規制や手続きが被らないように修正されて、残土条例が残る自治体が多くあります。

今回は、「残土処分場における注意点:残土条例と盛土規制法の視点から」について、今までとの違いや注意点などをお知らせします。ぜひご覧ください。

<関連ブログ>

盛土規制法 今までとの違いと運用開始時期について

廃棄物処理法の盛土規制法による影響(土砂≠廃棄物)

環境と開発

ノウハウを集めた資料集!

- 具体的な事例紹介

- テーマを絞ったお役立ち資料

1.残土条例とは

残土条例とは、建設発生土(残土)の搬入やたい積、埋立てによる災害や環境破壊を防ぐために昭和55年(1980年)に千葉県市川市で制定された条例が最初です。(『市川市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例』)

ここで、建設発生土(残土)について改めて解説します。

1)建設発生土(残土)とは

建設発生土(通称「残土」)とは、建設工事に伴って発生する不要な土砂のことを指します。主に工事で小高い土地を削って平らにする場合や建物の基礎工事などで発生するものです。

例:建設発生土の主な発生源

建物の基礎工事(掘削)

道路やトンネルの建設

河川や港湾の浚渫(しゅんせつ)

土地区画整理や造成工事

2)建設発生土のリサイクルと処分

建設発生土は工事の場所によって土質が大きく変わってきます。そのため、リサイクル可能な建設発生土もありますが、リサイクルが難しい建設発生土が発生した場合は、土捨て場への搬入(一時処分・恒久処分)や埋立処分をする必要があります。

①有効利用可能な土:粒度や性状が良好で、他の工事で再利用可能。

⇒盛土材、埋戻し材、造成地の整地などで再利用

②利用困難な土:粘性が高い、含水比が大きい、汚染の可能性があるなど。

⇒処分場や埋立地、汚染土壌処理施設への搬入が必要(再利用不可)

※含水率が高く、掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またはその上を人が歩けないような状態のものは「建設汚泥」として産業廃棄物として扱われます。

※条例で建設発生土の受入れ基準を定めている自治体もあり、土壌汚染に関する内容だと土壌環境基準、土壌汚染対策法の溶出量・含有量基準等が基準とされています。

3)建設発生土(残土)の問題点

建設発生土(残土)の処分にあたって、法の規制基準外のものや法規制があっても遵法意識が低い事業者により各地域で問題が発生しました。不法投棄 : 山林や農地への無許可搬入

災害リスク: たい積や埋立による土砂崩れや地滑り

環境汚染 : 重金属や油分を含む土による土壌・水質汚染

景観破壊 : 自然環境や文化的景観への影響

4)自治体での残土条例制定

最初に説明した千葉県市川市の残土条例を始めとして、各地で発生した問題に対応する形で各自治体に条例が制定されました。条例は地域の実情に応じた柔軟な対応が可能ですが、規制の有無や厳しさは自治体によってばらつきがありました。

盛土規制法施行前は、残土条例が残土問題への対応の主な手段でありました。

2.盛土規制法とは

盛土規制法とは、熱海市の土石流災害を契機に制定され、令和5年(2023年)5月26日に施行されました。

宅地・農地・森林など土地の用途に関係なく、危険な盛土を全国一律の基準で規制し、 国土交通省と農林水産省の共管で進められています。

※「盛土規制法」について詳しくは、「盛土規制法」解説ページで詳しく説明しています。

『盛土規制法 今までとの違いと運用開始時期について』

https://www.etod.co.jp/article/blog/176

3.残土条例と盛土規制法の違い

一番のポイントとなる相違点・・・全国一律の法的拘束力があるかどうかです。

残土条例は自治体ごとのローカルルールであり、地域によって規制の有無や内容が異なります。

盛土規制法は国の法律であり、全国どこでも同じ基準で規制されます。

盛土規制法の施行により、以前は条例の規制が無い(もしくは緩い)自治体で起こりうる災害リスクを防ぐことができます。

また、盛土規制法では、無許可行為に対する罰則が最大懲役3年・罰金1,000万円・法人重科3億円と非常に厳しく設定されています。

これにより、従来の残土条例よりも強力な抑止力が働くようになり、自治体の規制力が強化されました。

では、盛土規制法の制定により、残土条例は無くなっていくのでしょうか?

DKグループ(㈱土木管理総合試験所・㈱環境と開発)で「盛土規制法に関するコンサルティングサービス」始めました。

DKグループ(㈱土木管理総合試験所・㈱環境と開発)で「盛土規制法に関するコンサルティングサービス」始めました。4.盛土規制法の成立による残土条例の変化

盛土規制法の成立によって、残土条例に対して以下のような影響が生じています。

①法律と条例の役割分担の明確化

盛土規制法は全国一律の基準で危険な盛土を包括的に規制する国の法律です。

これにより、残土条例は地域特性に応じた補完的な役割を担うようになりました。

例えば、盛土規制法が適用されない小規模なたい積や搬入行為など、条例で細かく規制する余地が残されています。

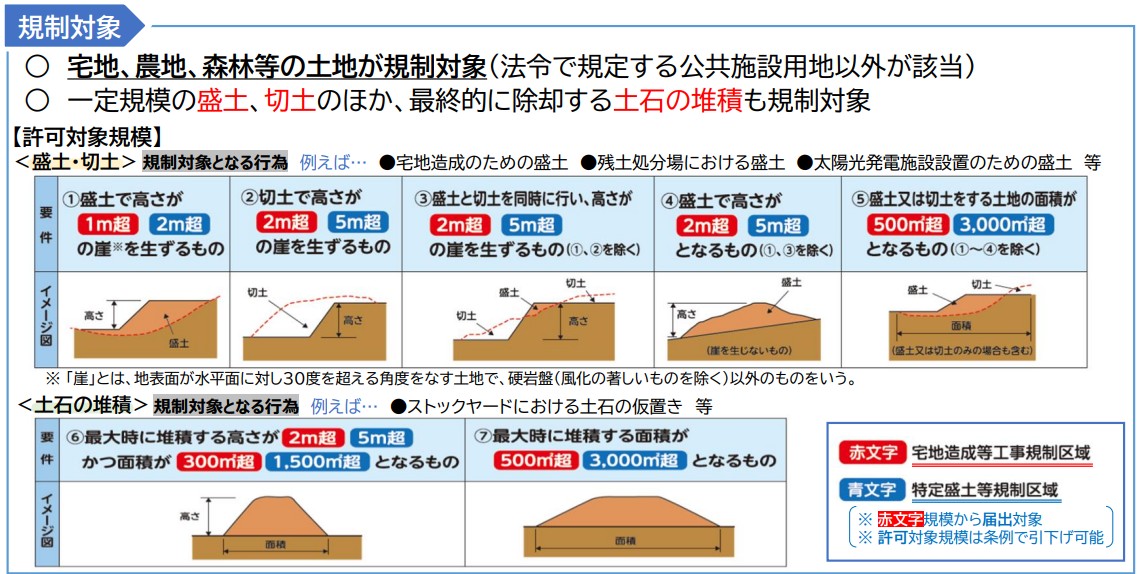

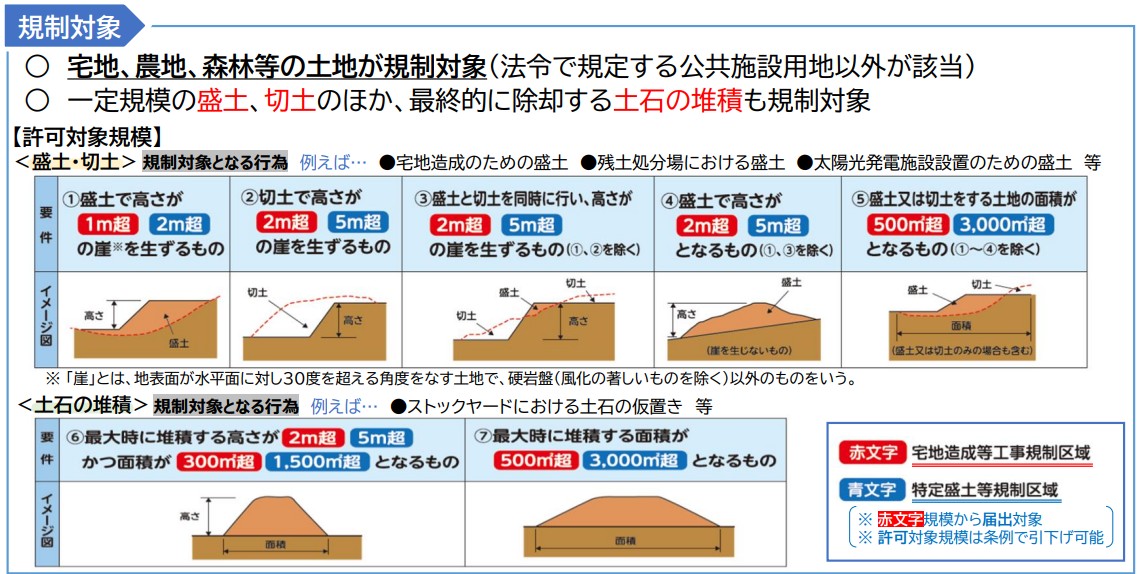

例:盛土規制法の規制対象

※条例では盛土規制法では規制対象とならない規模、盛土の高さを0.5超の崖を生じるものや土砂の堆積で面積を100㎡超のものを規制対象とするといったことができる。

②規制の重複の解消と調整の必要性(条例改正)

一部の自治体では、既存の残土条例と盛土規制法の内容が重複する部分があり、条例の見直しや改正が必要となっています。

特に、許可制度や罰則規定などが盛土規制法と異なる場合、整合性を取るための調整が求められています。

ただ、土壌の汚染に関するものや景観に関する内容など、盛土規制法では定められていないものもあり、その意味でも条例を改正することで規制を残す必要もあります。

一番大きな影響として、残土条例が「地域独自の補完的規制」として位置づけられ直されたことが最大の変化です。

これにより、条例は国の法律ではカバーしきれない部分を補う役割を担い、より精緻な地域対応が求められるようになりました。

また、各自治体の残土条例には、盛土規制法と違い、開発行為や景観に関する内容もあるため、条例自体の改正や施行規則を改正することで、盛土規制法にかかるようなものを適用除外とする変更を行っている状況です。

5.残土条例の改正事例

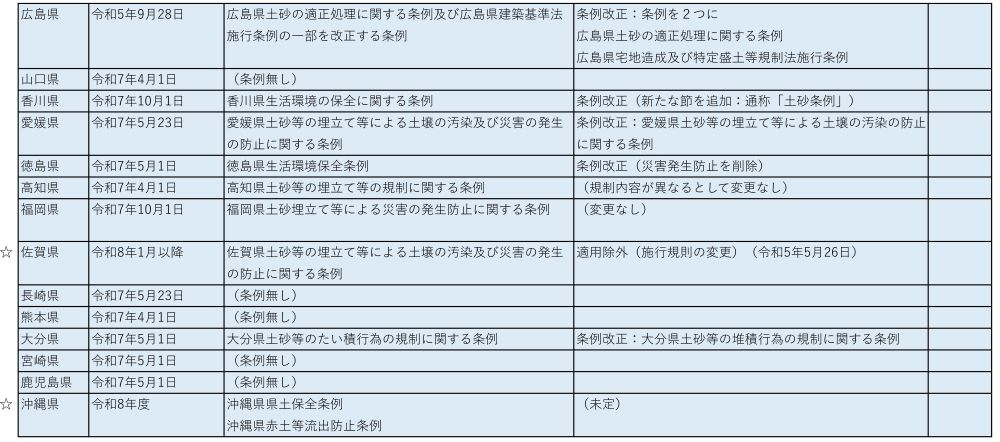

盛土規制法の成立に伴い、いくつかの自治体が現時点(令和7年6月1日)で残土条例を改正しています。

以下に代表的な事例を紹介します。

1)千葉県成田市の改正事例 【既存改正(盛土規制法の内容を外す)】

旧条例名:成田市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例(通称:残土条例)

新条例名:成田市土地の埋立て等による土砂等の土質の規制に関する条例(通称:土質条例)

改正理由:盛土規制法の施行により、規制内容が重複する部分を整理。

主な改正点:

土砂の搬入による埋立て・盛土・堆積行為の許可制度を削除。

土質の規制に特化し、搬入される土砂の性状に焦点を当てる。

一時堆積事業の規制対象からの除外。

土地所有者の責務を新たに追加。

周辺住民の同意規定を削除し、手続きの簡素化を図る

→除外・削除内容は盛土規制法で規制

2)鳥取県の改正事例 【既存改正(法施行条例の内容含む)】

条例名:鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例

対応内容:

盛土規制法施行前から独自の条例を運用。

盛土規制法の施行後も、既存の条例を後退させることなく、補完的に運用。

安全確保を重視し、法と条例の両立を図る

3)広島県の改正事例 【既存改正+法施行条例】

旧条例名:広島県土砂の適正処理に関する条例及び広島県建築基準法施行条例の一部を改正する条例

新条例名:広島県土砂の適正処理に関する条例 、 広島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例

対応内容:

盛土規制法に合わせて、既存の残土条例を見直し。

2つの条例を使い分け、法の規制を補完する形で運用。

特定盛土等規制区域の指定や、刑事手続との連携も強化

6.残土処分場における注意点:残土条例と盛土規制法の視点から

では、実際に残土処分場を新設する場合の盛土規制法施工後の注意点を確認します。

①事前確認の徹底

残土条例:自治体ごとに規制内容が異なるため、開発予定地の市町村に条例の有無と内容を確認する必要があります。

盛土規制法:全国一律で適用されるが、規制区域の指定状況(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)を確認することが重要です

⇒まずは、開発予定地が盛土規制法でその区域に入っているか、残土条例はあるか、を調査しましょう。

特に条例の内容(議会の承認など)によっては許可までのスケジュールが大きく左右されます。

②許可・届出の要否

残土条例:搬入・たい積・埋立てに対して許可や届出が必要な場合がある。

(土量や広さ・高さなどは盛土規制法より条件が厳しいことも)

盛土規制法:以下のような行為は原則として許可が必要です

⇒①の事前確認時に手続きの可否も併せて確認すると思いますが、盛土規制法にかからなくても、条例の内容次第で残土条例に土壌汚染や景観の条件でかかる可能性があります。

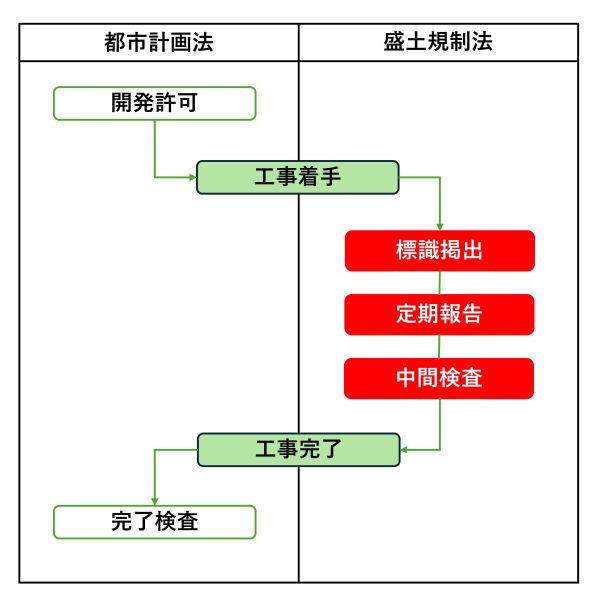

③開発許可との関係

「都市計画法第29条1項2項許可を受けたときは、盛土規制法の許可を受けたものとみなす」という『みなし許可』があります(盛土規制法第15条2項)。

盛土規制法(許可の特例)

第十五条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第十二条第一項の許可があつたものとみなす。

2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、第十二条第一項の許可を受けたものとみなす。

⇒開発許可の手続きが必要な場合は、盛土規制法の手続きは不要となります。

ただ、盛土規制法の事前相談をおこなった上で判断する自治体も多いです。

また、あくまで『みなし許可』なので、都市計画法第29条1項2項許可(開発許可)を受けた後に、工事中に盛土規制法で定められた「標識掲出」「提示報告」「中間検査」が必要になります。

④農地・森林・山林での注意点

盛土規制法は土地の用途に関係なく適用されるため、農地や山林でも規制対象になります。

通常の営農行為(耕起・整地など)は除外されますが、農地改良や太陽光設置などの開発行為は許可が必要になることがあります。

まとめ:チェックリスト

| チェック項目 | 内容 |

| 自治体の残土条例の有無 | 市町村に確認 |

| 盛土規制法の規制区域か | 都道府県の指定状況を確認 |

| 許可・届出の必要性 | 面積・高さ・用途に応じて判断 |

| 他法令との関係 | 都市計画法・農地法などとの整合性 |

| 設計・施工の安全性 | 地形・地質に応じた安全対策 |

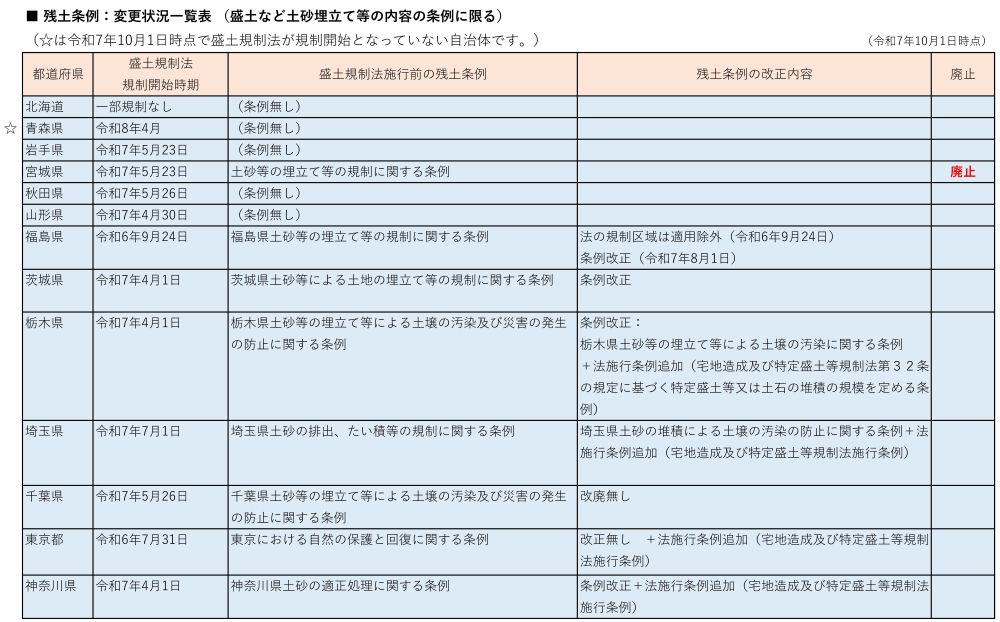

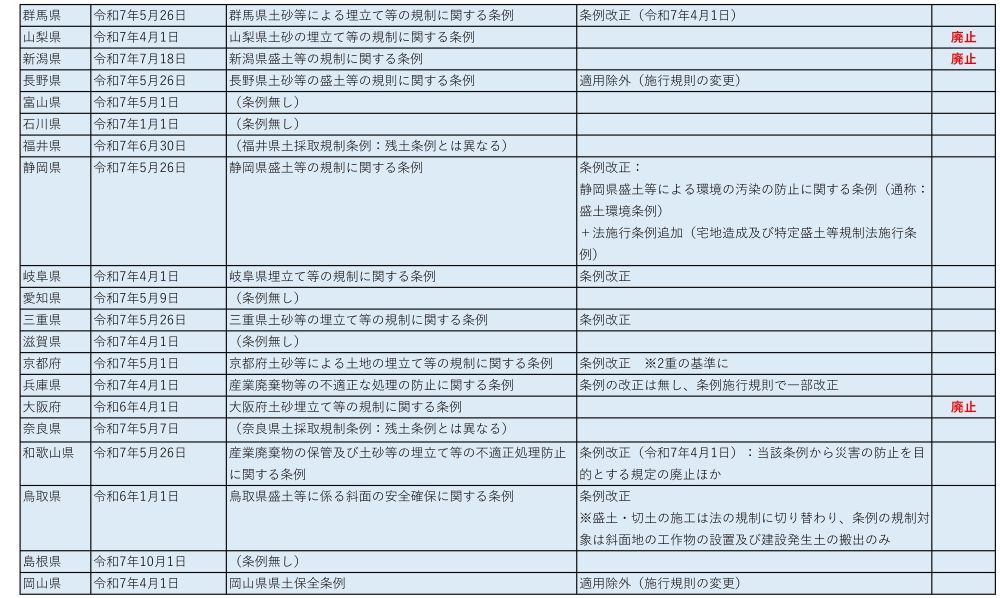

7.各都道府県の残土条例の状況

現時点での各都道府県の残土条例の状況をまとめているので、詳しくはこちらから確認ください。

見にくい場合は以下のリンクからPDFをご覧ください。

■ 残土条例: 変更状況一覧表(PDF)

※市町村レベルでの残土条例の変更状況は各自治体にご確認ください。

8.まとめ

今回の記事では、残土処分場における注意点を残土条例と盛土規制法の視点から取り上げました。

各自治体内の部局をまたがって規制や指導が行われていくので、しばらくは自治体側としても手続きに時間がかかることも予想されます。予定通りに工事を進めていくためにも、早めの自治体への相談・確認が必要です。

ほかにも廃棄物処理施設や工場の設置の際は、様々な調査事項や法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。株式会社環境と開発は、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしています。

残土条例や盛土規制法の対応についても、元々の宅地開発・開発許可や森林法なども含め対応できますので、まずはご相談ください!

→相談・お問い合わせはこちらから

→環境と開発の事業内容についてはこちらから

DKグループ(㈱土木管理総合試験所・㈱環境と開発)で「盛土規制法に関するコンサルティングサービス」始めました。

DKグループ(㈱土木管理総合試験所・㈱環境と開発)で「盛土規制法に関するコンサルティングサービス」始めました。【開発許可(都市計画法)・林地開発許可・廃棄物処理施設の関連コンテンツ】

- 開発許可について

- 地域森林計画対象民有林(5条森林)とは?

- 都市計画区域・区域外とは?

- 林地開発許可の手続きの流れ

- 都市計画法の一部が改正されました

- 林地開発許可制度の見直しについて

- 農地転用許可制度とは?

- 産業廃棄物処理施設の設置許可について全てを解説

工場・施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

お客様の廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事は私が監修しています!

この記事を監修している【株式会社 環境と開発】の代表取締役 田邉です。

産業廃棄物処理施設の設置に関するコンサルティングを数多く⼿掛けながら、廃棄物処理施設づくりの関連情報を発信しています。

廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。