記事公開日

最終更新日

産業廃棄物処分業について

産業廃棄物処分業、と聞くと「最終処分場」や「焼却場」でゴミを処理する事業とイメージする方も多いでしょう。

また、同じような言葉で、「産業廃棄物処理業」や「特別管理産業廃棄物処分業」とどう違うのか、非常にわかりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、「産業廃棄物処分業」について定義や法令、許可、具体的なご相談事例を交えながら詳しく解説していきます。

これから産業廃棄物処分業を始めたい、更新手続きが必要で改めて勉強したいなど検討している方は、ぜひ参考にしてください。

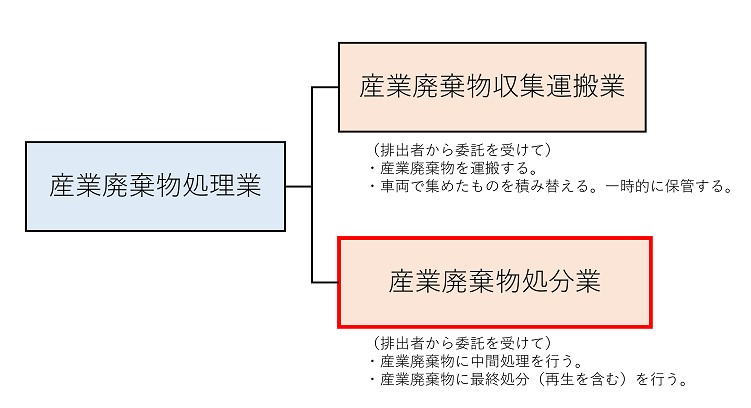

1.「産業廃棄物処分業」と「産業廃棄物処理業」の違い

産業廃棄物処分業とは、産業廃棄物の処分(中間処理、最終処分)を業として行うことを言います。

では、産業廃棄物「処理業」とどう違うのか、というと・・・

「産業廃棄物処理業」は「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」の総称です。

つまり、産業廃棄物処分業は産業廃棄物処理業の中の1ジャンルとなっています。

また、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業を行う際は、それぞれ業を行う区域を管轄する都道府県知事への許可申請が必要となります。

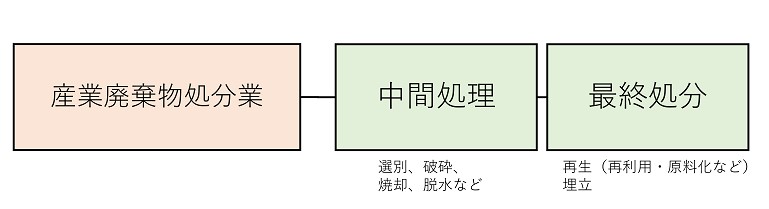

2.産業廃棄物処分業の事業の範囲

産業廃棄物処分業の事業の範囲とは、処理事業者が取り扱う産業廃棄物の種類と処理方法によって定められます。

産業廃棄物の種類は廃棄物処理法に定められた20種類の品目となります。

処理方法はいくつかありますが、大きく分けて「中間処理」と「最終処分」に分かれます。

ここでは、処理方法について細かく説明します。

(1)中間処理

中間処理とは、廃棄物に対し、安全化、安定化、減量化を目的として、物理的、化学的又は生物学的な手段によって変化を与える行為とされています。

中間処理を行うことには、次のような重要な目的があります。

・リサイクルできるものを増やすための前処理

・最終処分をしやすくするための前処理

実際に、中間処理を行うことで、産業廃棄物の約半分が再利用可能な資源となっています。

また、最終処分場の埋立量を減らし、最終処分場の寿命を延ばす効果があります。

中間処理には、破砕、焼却、脱水、選別・・・といった処理方法がこれにあたります。

代表的な中間処理の方法は次のとおりです。

| 中間処理の種類 | 内容 |

|---|---|

| 破砕 | 細かく砕いて容積を小さくする |

| 焼却 | 高温で燃焼することにより量を減らす |

| 脱水 | 物質に圧力をかけて水分を押し出す |

| 中和 | 酸やアルカリを含む廃棄物を中和する |

| 溶融 | 物質を高温で溶かし量を減らす |

| 選別 | 種類や目的に合わせて分別する |

なお、ここで言う「選別」とは、機械で一律に行う選別のことを指します。

中間処理前に行う手選別は積み替え保管に付随する行為という扱いとなり、収集運搬業の許可が必要であるとされていますのでご注意ください。

(2)最終処分

最終処分とは、廃棄物の中間処理を行った後に残った残さを処分することです。

廃棄物処理法において、廃棄物の最終処分とは、埋立処分、海洋投入処分、又は再生とされています。

産業廃棄物を適切に処理した上で、土の中に埋めたりすることで、産業廃棄物を保管し続ける処理方法です。

海洋投入処分は、昔はよく行われていましたが、現在では海洋汚染防止のため、かなり限定されたケースのみとなっています。

最終処分場とは、廃棄物の最終処分(埋立処分)を行う場所です。

産業廃棄物の最終処分場は以下の3タイプに分類されます。

| 施設の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 遮断型最終処分場 | 有害物質を含む廃棄物等を埋め立てる処分場です。 コンクリートの囲いと屋根で周囲から遮断された構造をしています。 |

| 安定型最終処分場 | そのまま埋め立て処分しても環境保全上支障のないものだけを埋め立てる処分場です。 |

| 管理型最終処分場 | 分解腐敗して汚水を生じる可能性のある廃棄物等を埋め立てる処分場です。 遮断型、安定型いずれの埋立基準にもあたらないものはここに埋め立てられます。 遮水工や浸出水の処理施設の設置が義務付けられています。 一般廃棄物の最終処分場は、管理型最終処分場と同様の構造となっています。 |

また、最終処分の中に「再生」があります。

再生とは有価販売の他、セメントリサイクルや燃料化等も含まれます。

中間処理を行って、埋め立てるものが出ない(全て再利用された)という行為も「最終処分が行われた」ということになります。

3.産業廃棄物処分業の許可

産業廃棄物処分業の許可を受けるためには、管轄する都道府県・政令市に許可申請を出す必要があります。

許可申請には以下のものがあります。

また、新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請を行うには、申請の際に所定の手数料が必要です。

| 許可申請の種類 | 特徴 | 手数料 |

|---|---|---|

| 新規許可申請 | 管轄自治体で初めて産業廃棄物処理を業として行おうとするとき | 100,000円 |

| 更新許可申請 | 許可の有効期間(5年)ごとの許可更新を行うとき |

94,000円 |

| 変更許可申請 | 許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき | 92,000円 |

処分業の新規許可・変更許可申請にあたっては、各自治体の条例や要綱に基づく事前協議の手続きが必要です。

(東京都など更新許可申請にも事前協議が必要となる自治体もあります。)

各自治体ごとに必要な手続きや書類などに差があるので、まずはHPや窓口で確認しましょう。

なお、許可申請に先立ち、産業廃棄物の処理に関しての必要な知識を修得するために、

財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業許可講習会を受講してください。

許可申請にはこの講習の修了証が必要になります。

また、「欠格事項」といって、これに該当すると許可が認められない、もしくは取得後に取り消されてしまう項目が廃棄物処理法第7条第5項第4号に定められています。

詳しくは別で解説しますが、

・会社が環境関連法(廃棄物処理法、水質汚濁防止法など)の罰金刑を受けた場合

・会社の役員が禁固、懲役刑を受けた場合、または環境関連法の罰金刑を受けた場合

などあり、それぞれ刑の執行後5年経過しないと許可が認められません。

会社の役員が交通事故や脱税などで上記のような刑となった場合も該当するので、ご注意ください。

4.特別管理産業廃棄物処分業との違い

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

特別管理産業廃棄物を業として処理を行う際は、普通の産業廃棄物処分業の許可とは別に「特別管理産業廃棄物処分業許可」を取得する必要があります。

特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物と比較して、排出から処分までの過程でより一層厳密な管理が必要となります。

手続き自体は産業廃棄物処分業と並行して行うことができますが、申請書面や手数料は別に必要となることも含め注意してください。

5.産業廃棄物収集運搬業との違いについて

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、産業廃棄物処分業と同様に管轄する都道府県・政令市に許可申請を出す必要があります。

ただし、積み込み先と持っていく処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの首長に産業廃棄物収集運搬業申請をしなければいけないので注意が必要です。

6.産業廃棄物処分業のご相談事例

ここからは、株式会社環境と開発にご相談頂いた産業廃棄物処分業の事例をご紹介します。

廃棄物処理施設の設置等を検討されている方は、是非参考にしてください。

産業廃棄物処分業のご相談事例①:処理品目と処理施設の追加に伴う変更事例

【ご要望】

産業廃棄物の取扱量の増加に対応するため、新たに混合廃棄物及び廃プラスチック類のリサイクル施設を整備したいとのご相談をいただきました。工場を稼働させながら新規設備の導入を進めていくため、工事を何段階かに分ける必要がありました。

【課題】

もともと他社で操業されていた工場跡地であったものの、敷地内に市道や法定外公共物が残っている、開発許可を取得せずに建築確認が取れている等、以前の許可に問題個所が多々あり、それらの問題を解決しながら、新しい施設を整備しました。

【施策】

関係法令を遵守して、廃棄物処理施設を設置したいとのご要望を頂き、以下の施策を各専門家と連携し行いました。

①どのような手続きが必要か行政と協議

②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査

③廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令対応

産業廃棄物処分業のご相談事例②:工場新設に伴う産廃・一廃処分業の新規取得事例

【ご要望】

新たに廃棄物処理を始めていくにあたり、適切な処理施設の計画作成や一般廃棄物・産業廃棄物両方の処理が行える施設の許可を取得したいとのご相談をいただきました。

【課題】

木くず破砕施設の設置のための廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可の取得が必要でした。

また、事業計画地は非線引きの都市計画区域内の土地となるため、廃棄物処理施設の設置には建築基準法第51条ただし書き許可の取得、3,000㎡以上の土地の開発には都市計画法の開発許可がそれぞれ必要となりました。さらに、開発許可については、別の工場用地として大津技研様で以前に開発許可を取得され、計画途中で断念された経緯があり、開発許可の変更手続きが必要でした。

【施策】

本事例では、廃棄物処理法関連の対応のほか、以下の施策を各専門家と連携し行いました。

①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる協議

②開発許可の変更対応

→ 産業廃棄物処分業のご相談事例のページはこちら

産業廃棄物処分業のご相談事例③:変更許可で24時間稼働が出来る工場にリニューアルした事例

【ご要望】

工場内の既設焼却・乾燥施設で産業廃棄物処理をされていました。

許可上、1日10時間稼働で運転されていましたが、産業廃棄物の取扱量の増加に対応するため、1日24時間稼働が出来るように許可を取得したいとのご要望でした。

【課題】

工場設置時は、都市計画区域ではなかったため、建設関係法令(都市計画法や建築基準法)の規制が緩い地域でした。しかし、時代の変化とともに市街化し、都市計画区域になったため、廃棄物処理施設を変更するためには建築基準法の上乗せ規制がかかるようになっていました。

【施策】

本事例では、各専門家と連携し、以下のコンサルティング施策を行いました。

①既存建築物等が適法かどうかの調査・コンサルティング対応

②工場敷地の範囲についての調査実施(境界確定)・コンサルティング対応

③1日24時間稼働にするために必要な設備改善についての提案・コンサルティング対応

④廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令対応・コンサルティング対応

→ 産業廃棄物処理業のご相談事例のページはこちら

7.まとめ

今回の記事では、産業廃棄物処分業に関する内容を取り上げました。

産業廃棄物処分業と産業廃棄物処理業の違い、中間処理や最終処分、許可に関する情報を網羅的にお伝えしてきました。

また、産業廃棄物処分業のご相談事例についてもあわせてご紹介しました。

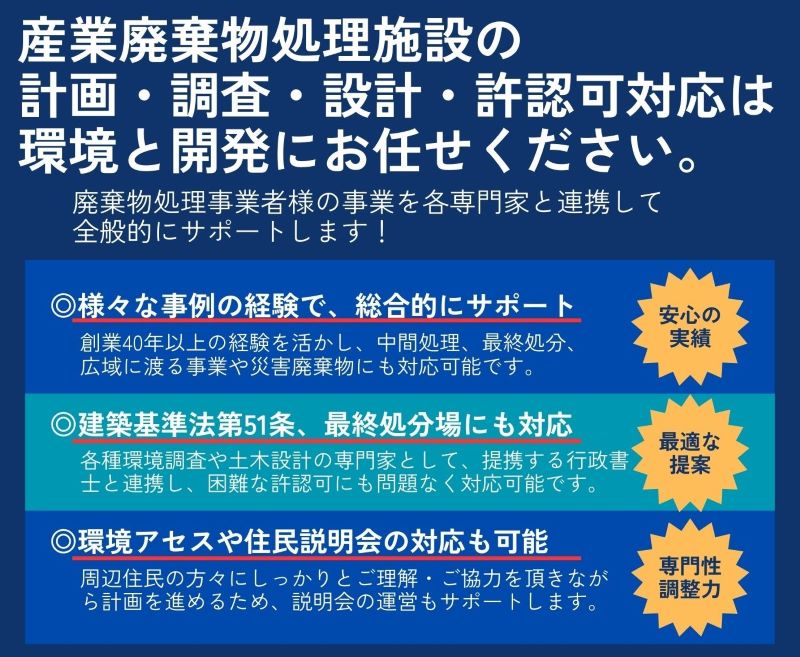

産業廃棄物処分業の新規取得や変更、更新に関わる許可申請は、様々な法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。

設置準備から最終的な手続きまで、非常に多くのハードルを越えていく必要があります。

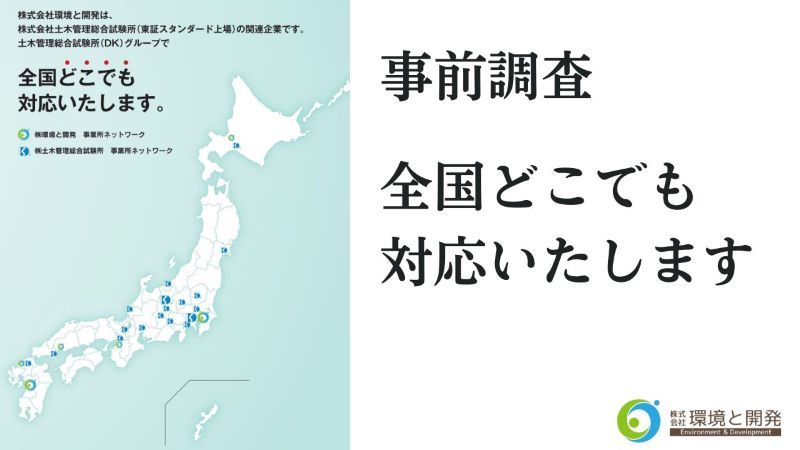

株式会社環境と開発は、各専門家と連携し、そうした施策を一気通貫でサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

- 廃棄物処理施設とは?

- 産業廃棄物処理施設 種類別一覧

- 産業廃棄物処理施設の設置許可について

- 都市計画区域・区域外とは?

- 廃棄物処理施設 土地の探し方

- 廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

- みなし許可について

- 建築基準法第51条ただし書き許可

- 産業廃棄物処理業の許可の種類について

- 産業廃棄物処分業について

- 最終処分とは?

- 自らの産業廃棄物を処理する場合

産廃処理施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

~お役立ち情報~

環境省

国土交通省

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

公益財団法人 廃棄物・3R研究財団

一般社団法人 廃棄物資源循環学会