記事公開日

最終更新日

法アセス・条例アセス・ミニアセスの特徴と違いを徹底解説

廃棄物処理施設の新設や更新を進める際、避けて通れないのが「環境影響評価(アセスメント)」です。

しかし、実際に手続きを始めると、「法アセス」「条例アセス」「ミニアセス」という言葉が飛び交い、

「どれが自分の事業に当てはまるのか?」「どこまでやればいいのか?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

特に、

- これからアセスを行う予定の事業者

- すでに進めているが、手続きや調査でつまずいている方

にとって、制度の違いや特徴を正しく理解することは、スムーズな許認可取得と地域との信頼関係構築に直結します。

本記事では、

- 法アセス・条例アセス・ミニアセスの特徴と違い

- なぜアセスメントが必要なのか?特に廃棄物処理事業での重要性

- 手続きフローのポイント

を整理し、実務に役立つ視点で解説します。

「どこから手をつければいいのか」を明確にし、無駄な手戻りを防ぐための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

環境と開発

ノウハウを集めた資料集!

- 具体的な事例紹介

- テーマを絞ったお役立ち資料

1.環境アセスメントとは?

大規模な開発や、公害を発生させる可能性のある施設を設置する場合、大なり小なり、周辺の人の生活環境や自然環境にマイナスの影響が出てしまいます。

この影響を無視して事業を進めると、周辺にお住いの方々との軋轢が生じ事業が立ち行かなくなったり、自然環境に配慮しない会社という負のイメージをもたれたりと、先々の事業推進にリスクが生じてしまいます。

こういったリスクに対し、

・計画している事業を実施しようとした場合、どのような影響が周辺に及ぶかを調査・予測

・影響があるのかないのか、あるならどの程度の影響なのかを評価

・影響があるかもしれないとなった場合には、どんな対策(環境保全措置)を講じたらその影響が小さくなるかを検討

・実際に事業を進める際には、その対策を講じながら施工

といったプロセスを経ると、リスクをうまく回避できることがあります。

この、「生活環境や自然環境を調査し、それらに対する事業の影響を予測・評価し、環境保全措置を検討する」一連のプロセスを「環境影響評価(環境アセスメント)」と呼んでいます。

2.なぜ環境アセスメントが必要なのか? 特に廃棄物処理事業での重要性

施設の立地・設計・運用を円滑に進めるうえで、環境影響評価(環境アセスメント)は許認可の前提であると同時に、地域との合意形成を支えるプロセスです。

早期にアセスの要否や必要な手続の深さを見極めることで、調査や図書作成の手戻りを減らし、工期・コスト・評判のリスクを抑えることができます。

そういった意味では、環境影響評価法や自治体条例は、配慮段階から評価・事後調査までの参加・公開・意見聴取を定め、事業者の検討の質を高める枠組みになっています。

(1)アセスメントを怠ると起こるリスク(許認可遅延・住民トラブル)

・許認可取得が大幅に遅れる

<原因>

環境影響評価(法アセス・条例アセス)を適切なタイミングで実施しない、

または不十分なまま計画を進めると、所管官庁から補正命令や再評価指示が出されます。

<例>

(発電所)

大規模太陽光発電事業で、土砂流出や景観破壊の懸念が住民から指摘され、方法書段階での説明不足が問題化。

結果、準備書の再作成・再公告を求められ、着工が1年以上遅延したケースがあります。

・ 許可申請の不受理・差し戻し

廃棄物処理施設では、生活環境影響調査(ミニアセス)報告書に不備があると、事前協議が通らなかったり、設置許可申請が受理されません。

<例>

(廃棄物)

焼却施設で、悪臭・騒音の予測に不十分な内容があったため、自治体が申請を差し戻し。

再調査・再提出で3~6か月遅延したケースがあります。

<原因>

説明会不足や情報公開の遅れにより、住民が「不信感」を抱くことになります。

<例>

(発電所)

森林伐採を伴うメガソーラー計画で、土砂災害リスクや景観破壊への懸念がSNSで拡散。

住民団体が差止訴訟を提起し、事業が長期停止に追い込まれたケースがあります。

・ 廃棄物処理施設でのクレーム・訴訟

典型的な苦情内容への対応遅れ:「悪臭がひどい」「大型車両の騒音・振動」「地下水汚染の不安」。

<例>

(廃棄物)

焼却施設で、悪臭対策の不備により周辺住民から損害賠償請求。

最終処分場で、浸出水流出事故が発生し、自治体から操業停止命令を受けたケースも報告されています。

・ その他のリスク(ブランド毀損・取引停止)

大手排出事業者や自治体との契約解除、金融機関からの融資停止リスクもありえます。

⇒早期にアセス要否や必要な手続き、アセスの内容を判定し、住民説明・調査設計・工程管理を前倒しで進めることが、許認可・地域信頼・事業継続のカギとなります。

(2)廃棄物処理施設で特に注意すべき環境影響項目

廃棄物処理施設は、環境影響評価法、条例で規定する種類・規模であれば法アセス・条例アセスを実施しなければなりません。

法や条例の対象外であっても、廃棄物処理法に基づいて廃棄物処理施設設置許可を取得する際にミニアセス(生活環境影響調査)を求められます。

適用する制度や閾値(汚染物質などの量をどのくらいまで低減させたら影響なしとみなすかの目標値)・手順は施設の種類・規模で異なり、さらに自治体によっても変わることがあります。

※生活環境影響調査については、環境省から出ている「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」がベースとなっています。

とはいえ、各自治体の違いに合わせる形で、ひとつの“型”で押し通さず、自施設にあった適用・調査項目の設計が重要です。

また、廃棄物処理施設で特に注意すべき環境影響項目は、施設の種類(焼却施設・最終処分場・破砕選別施設など)や規模、立地条件によって異なりますが、共通して重要な項目は以下の通りです。

➀大気質(ばいじん・有害ガス・ダイオキシン類)

対象物質:二酸化窒素(NO₂)、二酸化硫黄(SO₂)、浮遊粒子状物質(SPM)、粉じん

塩化水素(HCl)、ダイオキシン類、水銀などの有害物質

発生源:焼却炉の排ガス、木くずやがれき類などの破砕施設、建設工事時の粉じん

評価方法:排ガス濃度測定、拡散シミュレーション(気象条件などを考慮)

対策例:高性能バグフィルター、排ガス洗浄装置、活性炭吸着によるダイオキシン除去、適宜散水

②騒音・振動

発生源:焼却炉の送風機、破砕機、車両搬入、建設工事の重機

評価方法:騒音レベル(dB)、振動レベル(dB)を予測・測定

対策例:防音壁、防振基礎、搬入時間の制限

➂悪臭

発生源:ごみピット、焼却炉、排ガス処理設備、排水処理施設

評価方法:臭気指数測定、臭気拡散シミュレーション

対策例:ピットの負圧管理、脱臭装置(活性炭・薬液洗浄)、臭気センサーによる監視

④水質

対象項目:BOD、COD、SS、全窒素、全リン、有害物質(重金属など)

発生源:浸出水(最終処分場)、排水(焼却施設)、工事時の濁水

評価方法:水質分析、地下水流動解析

対策例:浸出水処理設備、遮水シート、二重ライナー、モニタリング井戸設置

⑤生態系・景観(特に条例アセス対象の場合)

影響要因:工事による植生破壊、施設の外観、光害

評価方法:動植物調査、景観シミュレーション

対策例:緑地帯の確保、施設デザインの工夫、光害対策

⑥温室効果ガス・廃棄物残渣

対象:CO₂排出量、焼却残渣、建設廃材

対策例:高効率発電・熱利用、残渣の再資源化、工事廃材のリサイクル

(まとめ)

・焼却施設:大気質(ダイオキシン・HCl)、悪臭、騒音が重点

・最終処分場:地下水汚染、浸出水管理、悪臭が重点

・破砕・選別施設:騒音・振動・粉じんが重点

3.法アセス・条例アセス・ミニアセスの違いとは?

(1)法アセス(環境影響評価法に基づくアセスメント)の特徴

法アセスは、全国一律の環境影響評価法に基づく制度で、一定規模以上の道路・ダム・発電所等の大規模事業が対象です。

配慮書→方法書→準備書→評価書→事後調査の段階構成と、公告・縦覧・公聴会・意見聴取などの住民参加手続が体系化されています。

発電所など所管省庁が関与する分野では個別のフロー図も整備され、工程管理の指針になります。

(2)条例アセス(自治体独自の環境影響評価)の特徴

条例アセスは、法アセスの対象外でも地域に影響が見込まれる事業を対象に、自治体ごとに定められた制度です。

基本フローは法アセスに準じつつも、配慮書手続がない/追加評価項目がある/説明会の実施要件が異なるなどの地域差が大きいのが実務上のポイントです。

※配慮書手続きがある自治体もあります。(例:熊本県)

初期段階で条例の対象となるか、条例に沿って何をすべきかを丁寧に読み込み、スケジュール・図書体裁・説明会運営を合わせ込むことで、審査と地域対応の齟齬を抑えられます。

(3)ミニアセス(生活環境影響調査)の特徴

ミニアセスは、廃棄物処理法等に基づき廃棄物処理施設の設置許可に添付する生活環境影響調査で、大気・騒音・振動・悪臭・水質・地下水など、生活環境へ直結する項目にフォーカスした簡易アセスです。

予測・評価は一般的な拡散モデルや距離減衰式を用いて判断され、環境基準等との整合性や低減対策を示す内容となっています。

対象・項目・範囲の設定は施設の種類・規模・立地条件で変わるため、自治体の運用や既存事例を踏まえた計画設計がポイントです。

(4)3つのアセスメントの比較表

| 法アセス | 条例アセス | ミニアセス | |

| 根拠法令等 | 環境影響評価法 | 各自治体条例 | 廃棄物処理法 各自治体要綱 |

| 主対象 | 大規模インフラ 発電所 |

法対象外でも影響が 大きい事業 |

廃棄物処理施設 |

| 手続段階 | 配慮書 →方法書 →準備書 →評価書 →事後調査 |

(配慮書) →方法書 →準備書 →評価書 →事後調査 |

計画 →現況→予測→評価 →報告書 →許可申請添付 |

| 主な論点 | 広域・多媒質・代替案比較 | 地域特性に即した評価・住民参加 | 生活環境項目の実測・拡散/減衰計算・基準適合 |

| スケジュール感 | 3年以上 | 2年以上 | 数か月 |

4.法アセス・条例アセスとミニアセスの手続きフロー

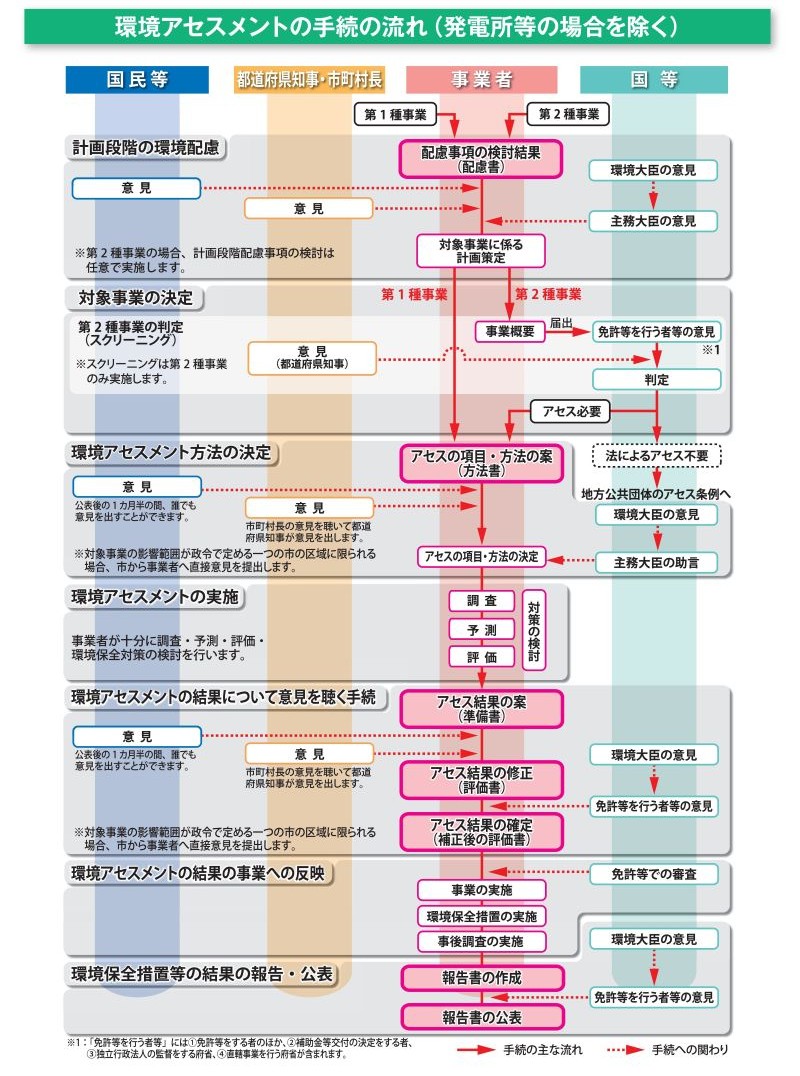

(1)法アセス・条例アセスの流れ(配慮書・方法書・準備書・評価書)

条例アセスは法アセスのフローに準じているため、併せて説明します。

一般的に、次のような流れとなります。

【出典:環境省 環境影響評価情報支援ネットワーク 環境アセスメント制度のあらまし(パンフレット)】

条例によっては、配慮書省略や説明会開催義務の違い、追加項目(交通影響、悪臭等)の要求があるため、対象自治体の運用通知・技術指針まで確認しましょう。

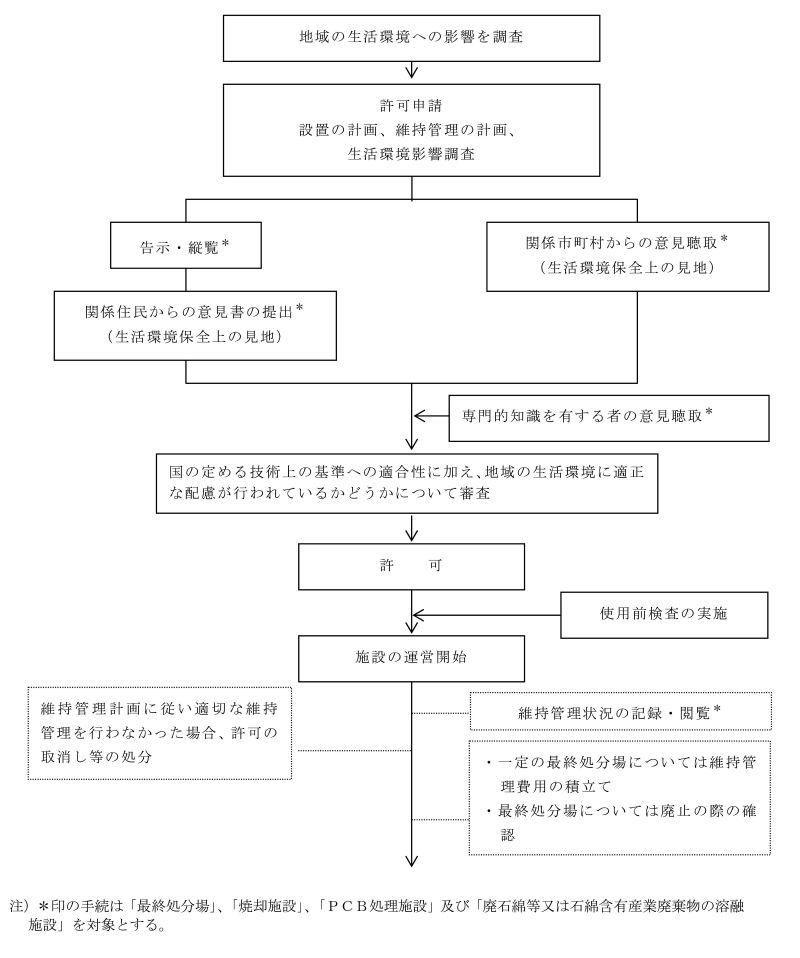

(2)ミニアセスの流れ(調査計画・現況調査・予測・評価)

ミニアセスは、法アセスでいう「環境アセスメントの実施」にあたる調査部分が主な流れです。

一般的に、次のような流れとなります。

【出典:環境省 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針】

フローに*印のある手続き(最終処分場、焼却施設、PCB処理施設、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設)については、

告示・縦覧からの住民説明や、専門家からの意見対応が増えるため、時間的にも労力的にも、ミニアセスの中で倍以上かかります。

上のフローで*印の手続きが不要な生活環境影響調査は、

フローの上から2番目にある「生活環境影響調査」までの間に以下のことを行います。

現況調査(気象・水象・地質/人家・交通)→

予測(拡散・減衰・類推)→

評価(基準比較・低減策)→

報告書作成→

設置許可申請に添付

対象施設の構造・運転条件を前提に、一般的に用いられる予測手法で整合性を示すことが求められます。

(3)各フローでの平均的なスケジュール感

<法アセス>

0.事前相談

1.配慮書 約6か月

2.方法書 約5か月

3.現地調査 約14か月

(猛禽類調査を除く)

4.準備書 約6か月

5.評価書 約4か月

6.許認可取得

事前相談~許認可取得まで 約38か月

<ミニアセス(生活環境影響調査)>

※年間(四季)の調査が必要なものは、調査の期間が増えます

※最終処分場、焼却施設、PCB処理施設、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設のアセスは除く

0.事前相談

1.調査結果の策定

2.現況調査

3.予測

4.評価

5.報告書作成

6.許認可取得

現況調査開始~報告書完成 約3か月

事前相談から許認可取得まで 約7か月

5.「目標クリア型」と「ベスト追求型」の影響評価

環境影響評価法では、事業者が法的な基準に合わせた数値目標を設定し、その目標を満たすかどうかの観点からの「目標クリア型」ではなく、

複数案の比較検討や、実行可能なより良い対策をとっているかの検討により、環境影響をできるだけ回避・低減する「ベスト追求型」が取られています。

そのため、条例アセスやミニアセス(生活環境影響調査)では、どちらの影響評価を取るかもポイントになります。

(1)目標クリア型

ポイント

- 環境基準や法令の達成を目的とする評価スタイル。

- 「基準値を超えなければ問題なし」と判断する傾向。

- 生活環境影響調査(ミニアセス)や一部の条例アセスでよく見られる。

メリット

- 判断が明確で、行政審査や住民説明がしやすい。

- 計算・予測モデルが定型化されており、効率的。

注意点

- 基準値ギリギリでも“問題なし”とされるリスクがある。

- 地域特性(例えば地下水脆弱地域や希少種生息地)を十分に反映できない場合がある。

- 住民感情や社会的受容性を軽視しがちで、説明会での反発を招くことも。

(2)ベスト追求型

ポイント

- 環境影響を可能な限り低減することを目指すスタイル。

- 基準値を満たしていても、さらに改善策を検討する。

- 法アセスや高度な条例アセスで推奨される考え方。

メリット

- 地域との信頼関係構築に有効。

- 企業の環境配慮姿勢を示すことで、レピュテーション向上につながる。

- 将来的な規制強化にも柔軟に対応できる。

注意点

- コストや工期が増加する可能性がある。

- どこまで“ベスト”を追求するかの判断が難しく、社内合意形成に時間がかかる。

- 審査側との認識ギャップが生じることもある(「そこまで求めていない」と言われるケース)。

(3)実務での使い分けのポイント

| 状況 | 推奨スタイル |

| 許認可取得を最優先 | 目標クリア型(ただし説明力を補強) |

| 地域との関係性が重要 | ベスト追求型(説明会・対話重視) |

| 企業の環境方針を打ち出したい | ベスト追求型(CSR・ESG対応) |

| 小規模施設・短期事業 | 目標クリア型(効率重視) |

6.まとめ|自社に必要なアセスを見極め、スムーズに進めるために

(1)まず確認すべき3つのポイント

まず押さえるべきは、

➀適用制度の確定、➁調査・予測の設計、➂公開・意見聴取の工程管理の3点です。

制度の趣旨は早期からの環境配慮と透明性にあります。

対象・規模・地域特性に応じて、法アセス/条例アセス/ミニアセスのどれになるかを正しく見極め、指針準拠の手法と住民参加を組み合わせれば、許認可の確実性と地域からの納得感を両立できます。

(2)専門家や自治体との連携の重要性

環境影響評価は、大気質・水質・生態系・騒音・景観など多岐にわたる専門分野の知見を必要とします。

調査・予測・評価の手法やモデル選定、パラメータ設定には高度な専門性が求められるため、専門家の助言やレビューが不可欠です。

また、条例アセスやミニアセスは、自治体ごとに対象事業・評価項目・公告手続きが異なります。

自治体との早期協議により、必要な手続き・提出書類・説明会の要件を明確化できます。

自治体:手続き適合・許認可円滑化・地域特性対応。

環境影響評価は、単なる法令遵守ではなく、事業の信頼性と地域との合意形成を左右する重要なプロセスです。

しかし、法アセス・条例アセス・ミニアセスの違いや、複雑な手続き、調査設計、住民説明への対応など、現場では多くの課題に直面します。

そこで、株式会社 環境と開発は、

- 制度要件の整理と戦略的な工程設計

- 調査・予測の技術支援(大気・水質・騒音・悪臭・生態系)

- 住民説明会での科学的根拠提示と合意形成サポート

をワンストップで提供します。

私たちは、「許認可の確実性」と「地域からの納得感」を両立させるため、事業者様と伴走しながら、最適なアセスメント対応を実現します。

「どこから手をつければいいのか分からない」

「調査や説明でつまずいている」

そんなときこそ、ぜひ私たちにご相談ください。

環境と開発は、現場に即した実務支援で、事業を前に進めます。

→相談・お問い合わせはこちらから

→環境と開発の事業内容についてはこちらから

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

〇廃棄物処理施設とは? 〇産業廃棄物処理施設 種類別一覧

〇産業廃棄物処理施設の設置許可について 〇都市計画区域・区域外とは?

〇廃棄物処理施設 土地の探し方 〇廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

〇みなし許可について 〇建築基準法第51条ただし書き許可

〇産業廃棄物処理業の許可の種類について 〇産業廃棄物処分業について

〇最終処分とは? 〇自らの産業廃棄物を処理する場合

工場・施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

この記事の著者です!

この記事を監修している【株式会社 環境と開発】の代表取締役 田邉です。

太陽光発電所や廃棄物処理施設の設置に関するコンサルティングを数多く⼿掛けながら関連情報を発信しています。

太陽光発電所や廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。