記事公開日

最終更新日

自らの産業廃棄物を処理する場合 自社処分に許可が必要?

事業に伴って発生する産業廃棄物ですが、基本は自ら処理すべきと廃棄物処理法に定められています。

ただ、自ら処理する施設などがないため、処理事業者に委託して処理をしている、という事業者が多いでしょう。

では、「自ら処理する」ために、産業廃棄物を処理する・処理施設を置くためには行政の許可は必要なのでしょうか?

答えとしては、自社で発生する産業廃棄物のみを処理するのであれば、「産業廃棄物処分業」の許可は不要ですが、 該当する機械や施設があれば、「設置許可」や「特定施設の届出」が必要になります。

そこで、この記事では、産業廃棄物の自社処分について詳しく解説していきます。

また、子会社の事例もご紹介していきますので、新たに検討されている方は、ぜひご覧ください。

1.産業廃棄物は事業者自ら処理しないといけない?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に、「産業廃棄物は事業者が自ら処理しなければならない」、とあります。

これは、産業廃棄物の処理責任は排出する事業者にある(排出事業者責任)、ということを示したものです。

【関連条文】

廃棄物処理法

(事業者及び地方公共団体の処理)

第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

とはいえ、自分で処理しなさいよ、と言われても、中間処理や最終処分を自ら行うのが難しいため、 多くの事業者は産業廃棄物処理事業者に処理を委託しています。

ただ、産業廃棄物の処理を委託しても、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。

そのため、不適切な処理を委託先が行った場合は、委託先はもちろんのこと、排出事業者も責任を負うことになります。

そうならないよう、委託契約や、マニフェストの取り交わしなど、適正に処理が行われているか確認しています。

【関連条文】

廃棄物処理法

(事業者の処理)

第十二条 (中略)

5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

つまり、

産業廃棄物は事業者自ら処理しないといけない?

という意味では、

『事業者自ら処理を行う』 or 『許可を持った処理事業者に委託する』

を選ぶことができます。

2.産業廃棄物を自ら処理するには許可が必要?

まず、産業廃棄物を事業者が自ら処理を行う場合、自由に処理していいかというとそうではありません。

産業廃棄物処理事業者と同様に、処理や保管に関しての決まりが廃棄物処理法や施行令に定められています。

一例として、

〇処分施設は、囲いを設ける、掲示板を掲げるなど一定の基準に従って設置しなければならない。

〇産業廃棄物の飛散・流出や悪臭・騒音・振動によって周辺住民に迷惑を及ぼすことがないようにしなければならない。

〇産業廃棄物を焼却する場合は、焼却設備の構造基準と維持管理基準が適用される。

〇産業廃棄物の処分または再生にあたって保管を行う場合には、一定限度を超えた多量の廃棄物の保管はできない。

〇帳簿を備えた上で、環境省令で定められた事項をその帳簿に記載すること。

といった決まりがあります。

また、自ら処理をする際に、使用する機械や施設によって許可・届出が必要になります。

(1)産業廃棄物処理施設の設置許可

発生した産業廃棄物を自ら処理すること自体は、産業廃棄物処分業許可は必要ありません。

(処分業許可は他者から処理の委託を受けるための許可、といえます。)

ただ、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要になる可能性があります。

廃棄物処理法第15条に規定する設置許可対象施設(15条施設)として、 下記の施設を設置する際には産業廃棄物処理施設の設置許可が必要になります。

| 施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |

| 脱水施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |

| 乾燥施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |

| 乾燥施設(天日乾燥) | 汚泥 | 1日当たり100立方メートルを超えるもの |

| 焼却施設 | 汚泥 | 1日当たり5立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの |

| 廃油 | 1日当たり1立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |

| 廃プラスチック類 | 1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |

| 廃PCB(注1)等、PCB汚染物 又はPCB処理物 |

すべてのもの | |

| その他の産業廃棄物 | 1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |

| 油水分離施設 | 廃油 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |

| 中和施設 | 廃酸・廃アルカリ | 1日当たり50立方メートルを超えるもの |

| 破砕施設 | 廃プラスチック類 | 1日当たり5tを超えるもの |

| 木くず・がれき類 | 1日当たり5tを超えるもの | |

| コンクリート固型化施設 | 有害物質を含む汚泥 | すべてのもの |

| ばい焼施設 | 水銀又はその化合物を含む汚泥 | すべてのもの |

| 硫化施設 | 廃水銀等 | すべてのもの |

| シアン分解施設 | シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ | すべてのもの |

| 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物 | すべてのもの |

| 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |

| PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |

| PCB汚染物又はPCB処理物の分離施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |

注1 PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称です。

| 施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |

| 遮断型最終処分場 | 有害な産業廃棄物 | すべてのもの |

| 安定型最終処分場 | 安定型産業廃棄物(注2) | すべてのもの |

| 管理型最終処分場 | 上記2つ以外の産業廃棄物 | すべてのもの |

注2 安定型最終処分場で処理できる産業廃棄物とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、がれき類で有機性の物質、油分及び有害物質を含有または付着していないものです。これらを安定型産業廃棄物といいます。

これは、他社から処理を請け負った産業廃棄物であろうと、自社排出の産業廃棄物であろうと、 廃棄物処理法第15条に定める産業廃棄物処理施設であるならば、その設置には設置許可が必要になります。

施設を「設置」するための許可であるからです。

また、設置許可の申請はいきなりできるものではなく、自治体との事前協議が必要になります。

自治体ごとに細かい手続きに差があるので、計画段階で自治体に相談して手続きの流れを確認しておきましょう。

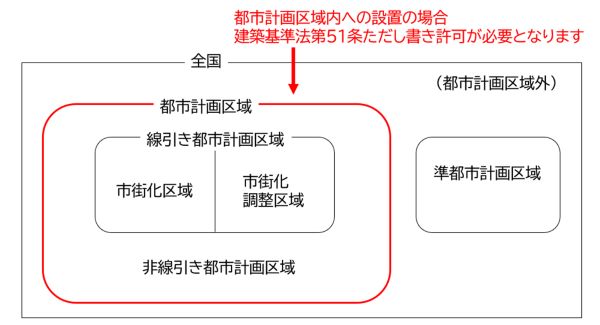

(2)建築基準法第51条ただし書き許可

設置許可に関連するものですが、設置許可対象施設(15条施設)の設置が都市計画区域内であれば、 建築基準法第51条ただし書き許可が設置許可の前に必要になります。

建築基準法第51条ただし書き許可が必要となった場合、

自治体との事前協議(廃棄物関係、関係法令も)

↓

建築基準法第51条ただし書き許可申請

↓

都市計画審議会

↓

許可

↓

(廃棄物処理法の)設置許可申請

という流れになることが多く、都計審のタイミング次第では数か月待つ必要があります。

(3)各種関係法令の特定施設にかかる届出

先ほどの設置許可対象の施設が無い場合も、 各種関係法令で届出が必要となる施設があります。

届出対象施設や特定施設にあたるかどうかは行政に確認するのが確実です。

主なものになりますが、以下一例です。

<排水がある施設>(例 汚泥の脱水施設、中和施設など)

・水質汚濁防止法

特定施設一覧新しいウィンドウで開きます

・下水道法

水質汚濁防止法に規定する特定施設(上記)

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設新しいウィンドウで開きます

<排気・粉じんの発生がある施設>(例 焼却施設、破砕機、ベルトコンベアなど)

・大気汚染防止法

ばい煙発生施設新しいウィンドウで開きます

揮発性有機化合物(VOC)排出施設新しいウィンドウで開きます

粉じん発生施設新しいウィンドウで開きます

有害大気汚染物質新しいウィンドウで開きます

<大きな音・振動が発生する施設>(例 破砕機、ふるい機、送風機など)

・騒音規制法

特定施設一覧新しいウィンドウで開きます

・振動規制法

特定施設一覧新しいウィンドウで開きます

また、法令基準以下となるものを規制する各自治体の条例もあります。

騒音規制法を例とすると、

(空気圧縮機及び送風機)

騒音規制法:原動機の定格出力が7.5kW 以上のもの

熊本県条例:原動機の定格出力が2.25kW以上7.5kW未満のもの

というように、騒音規制法の下限以下を規制対象としています(裾切り部分の規制)。

条例の内容によっては、法律より規制が厳しいもの(上乗せ)や規制対象の追加(横出し)もありえるので、 届出漏れがないよう、自治体に確認することが必要です。

また、各法令については、届出とはいえ、内容について審査もあります。

基本的に、〇〇日前までの届出と定められているので、 正式に受理されないと廃棄物処理施設の設置ができません。 (30日~60日のものが多いです。)

新しいウィンドウで開きます

新しいウィンドウで開きます3.自ら処理の「自ら」には子会社も入る?

自ら処理の「自ら」に子会社も入るのか、という点について、 100%子会社ならいいのでは、と思ってもそれは誤りです。

産業廃棄物の処理にあたっては、100%子会社であっても、処分業の許可や委託が必要になります。

ただ、後述する認定を受けることで、親子会社間での委託が不要となります。

(1)二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定

平成30年4月1日施行の廃棄物処理法改正により、 二以上の事業者が一体として実施する産業廃棄物の収集、運搬、処分について、特例認定制度が創設されました。

グループ会社が対象となるもので、「一体的な経営を行う事業者」と認められる必要があり、 以下のA、Bのどちらかに該当する必要があります。

A 親会社が、子会社の発行済株式の全て、出資口数の全て、出資価額の全額 のいずれかを保有していること

B 次のすべてに該当すること

・親会社が、子会社の発行済株式、出資口数、出資価額 のいずれかを3分の2保有していること

・親会社の従業員を、子会社に業務執行役員として派遣していること

・親会社と子会社がかつて同一の会社であって、一体的に廃棄物の適正処理を行っていたこと

特例認定を受けることで、グループ会社間の処理が委託が不要な「自社処理」扱いになります。

〇処理をする子会社の、産業廃棄物処理業の許可が不要

〇処理をする子会社の産業廃棄物処理については、契約・マニフェストが不要

〇処理をする子会社が複数ある場合は、複数の許可申請を1本化できる

〇本認定は期限が無く、更新申請が不要

ただ、注意点もあります。

△あくまでグループ会社間に限るため、他社にたいしては許可が当然必要

△認可申請自体は処分業の許可申請と同等のボリューム

△「産業廃棄物」のみで一般廃棄物には該当しない

メリット・デメリットを判断してもらえればと思いますが、 事業展開などを考えると普通に処分業を持つ方がいいのでは、とも思います。

4.まとめ

自らの産業廃棄物を処理する場合、自社処分に許可が必要?についてお伝えしてきました。

どのような処理を行うのか=どのような処理施設が必要なのか によって許可が必要になるかが変わってきます。

早い段階での行政への相談や計画の策定が大事になってきます。

廃棄物処理施設の設置には、様々な法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。

設置準備から最終的な手続きまで、非常に多くのハードルを越えていく必要があります。

株式会社環境と開発は、そうした施策を各専門家と連携し一気通貫でサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

- 廃棄物処理施設とは?

- 産業廃棄物処理施設 種類別一覧

- 産業廃棄物処理施設の設置許可について

- 都市計画区域・区域外とは?

- 廃棄物処理施設 土地の探し方

- 廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

- みなし許可について

- 建築基準法第51条ただし書き許可

- 産業廃棄物処理業の許可の種類について

- 産業廃棄物処分業について

- 最終処分とは?

- 自らの産業廃棄物を処理する場合

産廃処理施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

~お役立ち情報~

環境省新しいウィンドウで開きます

国土交通省新しいウィンドウで開きます

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団新しいウィンドウで開きます

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター新しいウィンドウで開きます

公益財団法人 廃棄物・3R研究財団新しいウィンドウで開きます

一般社団法人 廃棄物資源循環学会新しいウィンドウで開きます