記事公開日

最終更新日

最終処分とは? 最終処分場の種類や残余年数なども解説!

最終処分とは、主に最終処分場で廃棄物を埋め立て処分することです。

ここで、主にと言ったのは、最終処分には「再生」も含まれています。

現在は多くの場面でリサイクルが進み、 そういった意味では主な最終処分は再生と言えるほどです。

ただ、リサイクルが難しく、どうしても埋立しないといけない廃棄物もまだあります。

適正な廃棄物の処理のために、最終処分場は今後も必要な施設といえます。

そこで、この記事では、「最終処分」や「最終処分場」について 定義や法令、種類や残余年数などを詳しく解説していきます。ぜひご覧ください!

(※実績値については、2025年9月現在の情報でリライトしています。)

「産業廃棄物処理施設づくりコンサルティング」サービスの詳細 >

1.最終処分とは

廃棄物処理法において、廃棄物の最終処分とは、「埋立処分、海洋投入処分、又は再生」とされています。

埋立処分は、産業廃棄物を適切に処理した上で、土の中に埋めたりすることで、廃棄物を保管し続ける処理方法です。

海洋投入処分は、昔はよく行われていましたが、現在では海洋汚染防止のため、かなり限定されたケースのみとなっています。

【参考 環境省 廃棄物等の海洋投入処分について】

「最終処分=埋立」と思う人が多いと思いますが、 「再生」も最終処分に入っています。

再生とは有価販売の他、セメントリサイクルや燃料化等も含まれます。

中間処理を行って、埋め立てるものが出ない(全て再利用された)という行為も、 再生として「最終処分が行われた」ということになります。

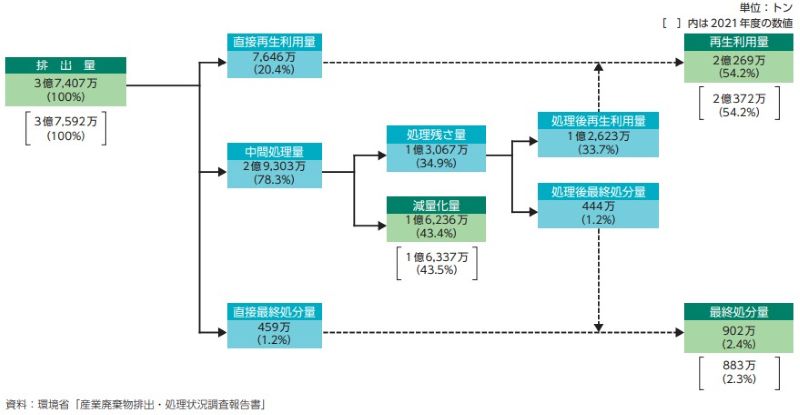

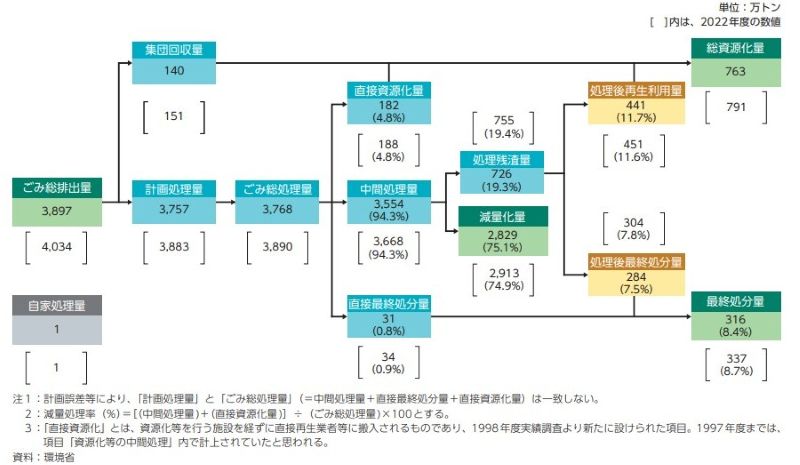

実際に、廃棄物の最終処分としては、埋立より再生が多くなっています。

産業廃棄物の処理の流れ(2022年度)

一般廃棄物の処理の流れ(2023年度)

【出典:環境省 令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書】

【関連条文】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(事業者の処理)

第十二条

5 事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。

次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。

次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

2.最終処分場とは

最終処分場とは、廃棄物の最終処分(埋立処分)を行う場所です。

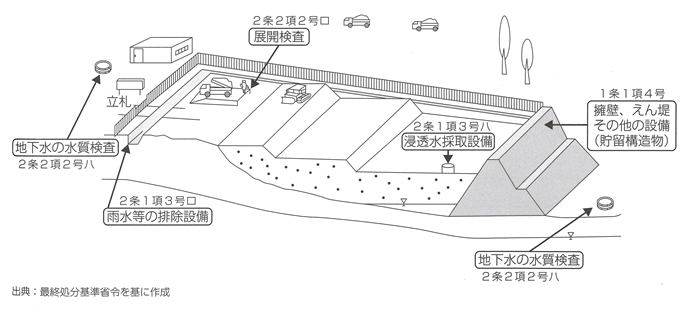

「生活環境の保全上支障の生じない方法で、廃棄物を適切に貯留し、かつ生物的、物理的、化学的に安定な状態にすることができる埋立地及び関連附帯設備を併せた総体の施設」をいい、廃棄物を安全な状態で埋立処分するために必要となる構造や施設で構成されています。

【参考 廃棄物最終処分場の性能に関する指針について 平成12年12月28日 生衛発1903号[改定]平成14年11月15日 環廃対726号】

産業廃棄物の最終処分場は以下の3種類に分類されます。

| 施設の種類 | 特 徴 |

| 安定型最終処分場 | そのまま埋め立て処分しても環境保全上支障のないものだけを埋め立てる処分場です。 |

| 遮断型最終処分場 | 既存では 有害物質を含む廃棄物等を埋め立てる処分場です。 コンクリートの囲いと屋根で周囲から遮断された構造をしています。 |

| 管理型最終処分場 | 分解腐敗して汚水を生じる可能性のある廃棄物等を埋め立てる処分場です。 遮断型、安定型いずれの埋立基準にもあたらないものはここに埋め立てられます。 遮水工や浸出水の処理施設の設置が義務付けられています。 一般廃棄物の最終処分場は、管理型最終処分場と同様の構造となっています。 |

一般廃棄物の最終処分場は、管理型最終処分場と同様の構造となっています。

ここから、産業廃棄物最終処分場の3つの類型を詳しくみていきます。

(1)安定型最終処分場

安定型最終処分場とは、有害物や有機物等が付着していない廃プラスチック類、がれき類等の、 分解せず安定型である一定の産業廃棄物(安定型産業廃棄物)を、 埋立処分することが認められている処分場のことです。

安定型最終処分場で処分される産業廃棄物(安定型産業廃棄物)

廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類、これらに準ずる環境大臣が指定した品目

安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物を搬入しないよう、展開検査が義務付けられています。

また、そのまま埋め立て処分しても環境保全上支障のないものだけを埋め立てているということから、 管理型で出てくる遮水工や水処理施設はありません。

※これらに準ずる環境大臣が指定した品目

安定型産業廃棄物に準ずる環境大臣が指定した品目ですが、 現在は、石綿含有廃棄物や廃石綿の溶融物が指定されています。

埋立の際は処分場のどこにどれだけ埋めたかなどの記録を残す必要があります。

【参考 環境省 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版 令和3年3月)令和4年11月4日一部修正】新しいWindowで開きます

※安定型混合廃棄物 安定型産業廃棄物のみで構成された混合廃棄物を安定型混合廃棄物といいます。

安定型混合廃棄物であれば、安定型最終処分場で埋立処理ができます。

当然ですが、100%安定型産業廃棄物の組成でないと安定型にならないので、 99%が安定型産業廃棄物、1%が管理型産業廃棄物の組成になっている混合廃棄物は管理型混合廃棄物となります。

【関連条文】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第六条

三 産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。イ 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。

(1)廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)、廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。)

(2)第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)

(3)第二条第六号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの、廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。)

(4)第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏こうボード、廃容器包装及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く。)

(5)第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第七条第八号の二において「がれき類」という。)

(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物

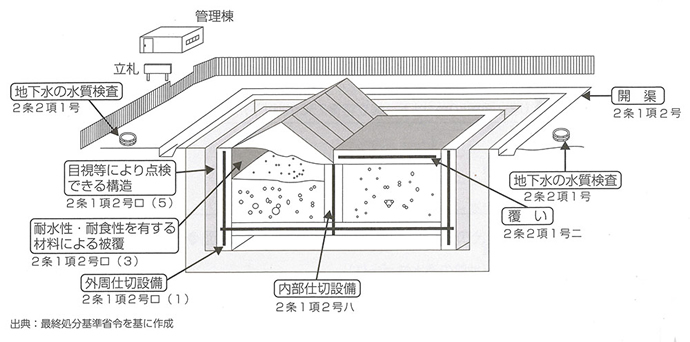

(2)遮断型最終処分場

産業廃棄物の中で一定の基準を超えた有害なものを埋立処分できる処分場が、遮断型最終処分場です。

コンクリートの囲いと屋根で、周囲から遮断された構造になっています。

遮断型最終処分場で処分される産業廃棄物

汚泥、燃えがら、ばいじん、鉱さい(判定基準を超えるもの)

現在は、遮断型の基準を下回るように不溶化等の中間処理をおこなうことで、管理型で処分されるものが多く、 遮断型最終処分場の施設数は少なくなっています。

(後ほど施設数については解説します。)

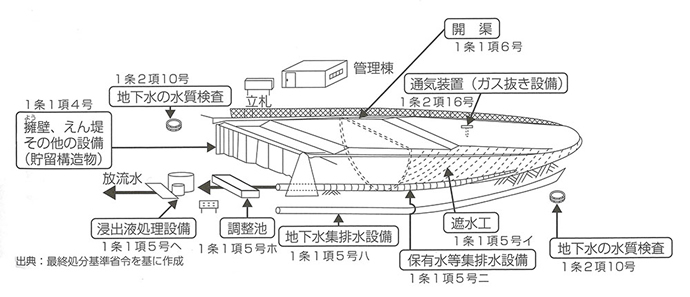

(3)管理型最終処分場

安定型最終処分場で処分ができない品目で、遮断型の基準ほど有害物質の含有が多くないものは 管理型最終処分場で埋立されます。

先ほども述べましたが、遮断型レベルの有害物質を、セメント固化など有害物質の不溶化処理(中間処理)を行う事で、 基準をクリアし、管理型最終処分場で埋立処分されることが多いです。

管理型最終処分場で処分される産業廃棄物

汚泥、燃えがら、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性廃棄物など

また、埋立処分により、有害物質の溶出やガスや汚水が発生するため、 遮水工や浸出水処理施設の設置が義務づけられています。

3.最終処分量と最終処分場の数・残余年数

(1)最終処分量の推移と現状

産廃・一廃を合わせた最終処分量についてです。

「第五次循環型社会形成推進基本計画」(2024年8月閣議決定)では、

循環経済への移行を国家戦略として位置付けた上で、重要な方向性として、

①循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づくり

②資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環

③多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現

④資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行

⑤適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進

を掲げ、その実現に向けて国が講ずべき施策を示すとともに、2030年(令和12年)度を目標年次として数値目標を設定しています。

その中で、最終処分量については、2030年度において最終処分量を 2000年度の約5,600万トンからおおむね8割減となる1,100万トンとすることを目標としています。

最終処分量の推移です。

2020年度の最終処分量は1,281万トンとなっており、前回第四次の目標としていた1,300万トンを達成していました。

今回、循環経済への移行に向けたさらなる取り組みを続けることで達成を目指しています。

【出典:環境省 令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書】

(2)最終処分場の数・残余年数

次に、最終処分場の数と残余年数についてです。

産業廃棄物最終処分場の設置状況(令和5年4月1日現在)

| 最終処分場数 | 1,551施設 (対前年 17施設減) うち、 安定型 918施設 遮断型 23施設 管理型 610施設 |

| 残存容量 | 18,063万㎥ (対前年 303万m3増) |

| 残余年数 | 全国平均 20.0年 (対前年 0.1年減) うち、 首都圏 11.7年 (対前年 1.0年減) 近畿圏 18.2年 (対前年 1.4年減) |

【出典:環境省 産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和4年度実績等)について】

一般廃棄物最終処分場の設置状況(令和6年3月31日現在)

| 最終処分場数 | 1,554施設 (対前年 3施設減) |

| 残余容量 | 9,575万㎥ (対前年 91万㎥減) |

| 残余年数 | 24.8年 (対前年 1.4年増) |

【出典:環境省 令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書】

残余容量と残余年数の推移です。

【出典:環境省 令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書】

残余容量と残余年数は、多少の前後はありますが、近年は多少の伸びも見えます。

施設の新設も少しながらあることと、リサイクルを引き続き進めることで、 残余年数を保っていると言えるでしょう。

ただ、あと約20年、2040年には厳しい状況になりえます。

4.最終処分場の中間処理併設や施設の拡張

これまで3Rや2Rなど廃棄物のリサイクルは進められてきました。

廃棄物処理段階でも中間処理が進み、減容化や再資源化が進んでいます。

中間処理を行うことには、次のような重要な目的があります。

・リサイクルできるものを増やすための前処理

・最終処分をしやすくするための前処理

実際に、中間処理を行うことで、産業廃棄物の約半分が再利用可能な資源となっています。

そのことで、最終処分場の埋立量を減らし、最終処分場の寿命を延ばすことにつながっています。

最終処分場事業者自体も、最終処分場の延命化のために、中間処理施設を最終処分場内に併設して、 リサイクルできるものは埋立しない処理を進めてきました。

これ自体は、最終処分場自体に容量や敷地に変更が無ければ、

・自治体との事前協議

(設置許可対象施設があり、都市計画区域であれば建築基準法第51条ただし書き許可)

・産業廃棄物処理施設の設置許可(設置許可対象施設のみ)

・産業廃棄物処分業変更許可

と、いう手続きとなりますが、詳しくは別ブログで解説します。

また、処分場の拡張については、環境アセスが関係する場合は時間的にも大変です。

面積を広げる形での変更や拡張に伴う構造や水設備の変更で、環境アセスのやり直しとなると数年単位で必要となります。

その意味では、埋立が終わる前に早めに拡張の計画を立て、変更手続きを進めていくことが大切です。 (こちらについても、手続きなどは別ブログで解説します。)

5.脱炭素化に向けた最終処分の変化は?

令和3年8月5日に環境省が作成した「脱炭素化中長期シナリオ」という 今後の政府としての取組みにつながるものがあります。

正式名称は『廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)』といいます。

2050年の温室効果ガス排出実質ゼロに向けて、廃棄物事業でも対策案が示されています。

※詳しくは「脱炭素化中長期シナリオ(案)に記載されている産業廃棄物関連事項について」をご覧ください。

この中で、温室効果ガス排出量を「0」にするためのシナリオが段階ごとに示されているのですが、 そこに、

2035年度までに

有機性の産業廃棄物(動植物性残さ、紙くず、天然繊維くず、木くず、家畜糞尿)の

焼却を経ない埋立(生埋立)をゼロにする

というのが示されています。

有機性の産業廃棄物の生埋立により、温室効果ガス(メタン)が発生することから、 埋立前に焼却処分をするというものです。

今の時点で規制などはありませんが、管理型処分場に関わる点で、 最終処分までの廃棄物の流れが今後10年ほどの間で変わっていくのではないでしょうか。

6.まとめ

地形的に最終処分場に適した場所が少なくなっていること、

地形的には問題ないが、法的な制約がある土地であること、

周囲の理解が得られないこと、

など、最終処分場の新設はなかなか難しい状況になっています。

また、最終処分として、再生される廃棄物が増えてきてはいるものの、 最終処分場に埋め立てざるを得ない廃棄物は今後もあると思います。

最終処分場が廃棄物処理に必要な施設として、今後も理解が進めばと思います。

株式会社環境と開発は、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしています。

・最終処分場の計画地や関係法令に関する調査

・処分場の新設やM&Aでの調査

・処分場の拡張など変更対応

・埋め立て終了後の管理 など

最終処分、最終処分場に関するご質問・ご相談があれば、まずはお気軽にご連絡ください。

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

- 廃棄物処理施設とは?

- 産業廃棄物処理施設 種類別一覧

- 産業廃棄物処理施設の設置許可について

- 都市計画区域・区域外とは?

- 廃棄物処理施設 土地の探し方

- 廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

- みなし許可について

- 建築基準法第51条ただし書き許可

- 産業廃棄物処理業の許可の種類について

- 産業廃棄物処分業について

- 最終処分とは?

- 自らの産業廃棄物を処理する場合

産廃処理施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

お客様の廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事は私が監修しています!

この記事を監修している【株式会社 環境と開発】の代表取締役 田邉です。

産業廃棄物処理施設の設置に関するコンサルティングを数多く⼿掛けながら、廃棄物処理施設づくりの関連情報を発信しています。

廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。