記事公開日

最終更新日

脱炭素社会における産業廃棄物処理事業の方向性 (INDUST2月号寄稿)

「脱炭素社会における産業廃棄物処理事業の方向性」

株式会社環境と開発 代表取締役 田邉 陽介

1.はじめに

当社は、1977年に設立された廃棄物・建設コンサルタント会社である。

1976年に産業廃棄物最終処分場が廃棄物処理法の規制対象となり、1991年に産業廃棄物処理施設が届出制から許可制になった。その後、2000年代には、各種リサイクル法が施行されたことで、産業廃棄物処理施設の潮流は、最終処分場から焼却施設、そして破砕・選別と行ったリサイクル施設に移ってきた。

また焼却施設も、1990年代後半から2000年に進められたダイオキシン類削減対策により、小型炉の廃止や大型化が進んだ。一般廃棄物に関しては、広域化・溶融固化・サーマルリサイクルの推進が合わせて進められた時期である。

当社は、これらの時代の流れの中で、主に産業廃棄物処理施設の整備を中心にコンサルティング事業を行ってきた。

2.産業廃棄物処理施設のGHGの排出削減

2021(令和3)年8月に環境省が示した「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)」(以下「中長期シナリオ」という)について、特に産業廃棄物に関連する事項を整理する。

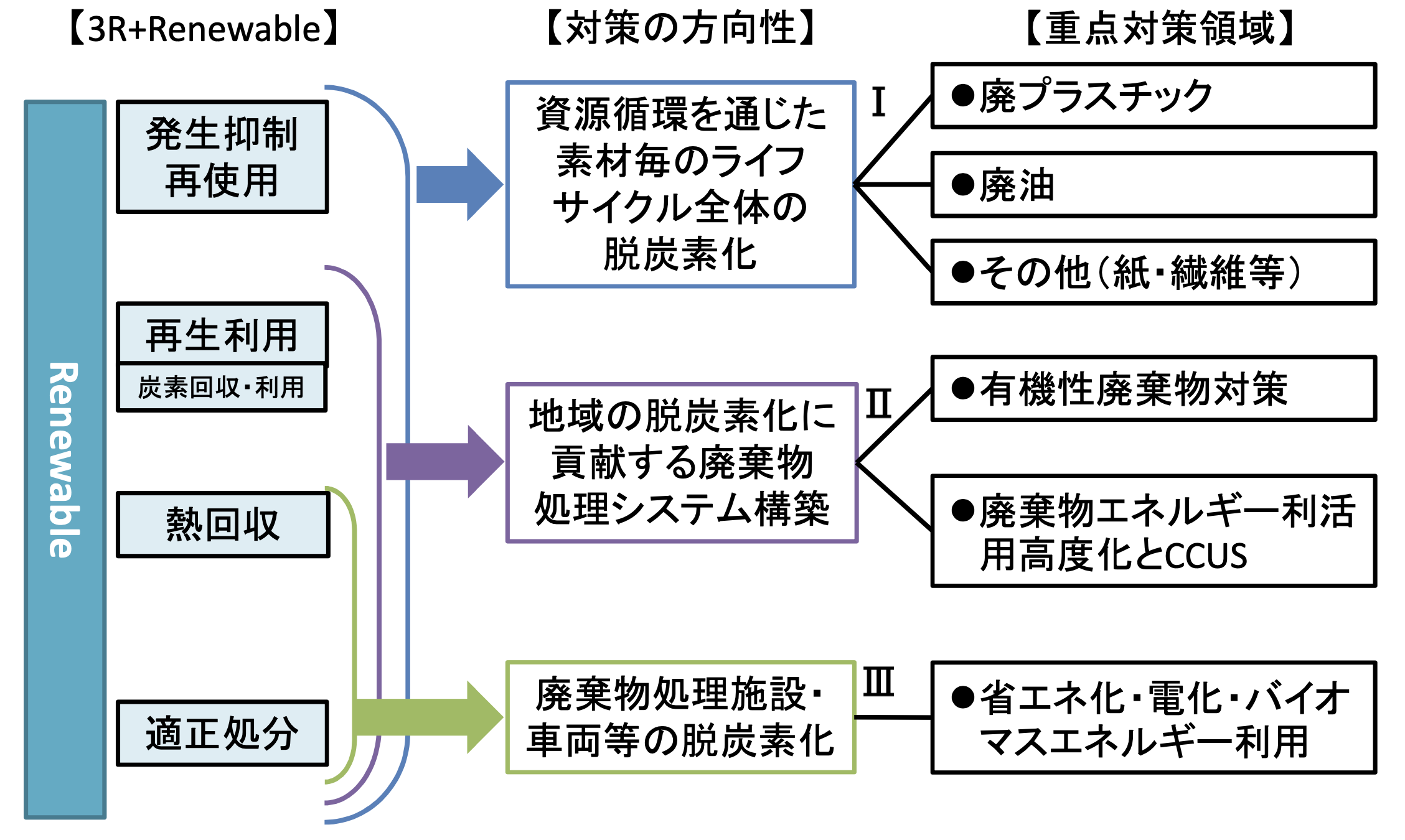

3R+Renewableは、主に炭素を含む物質の焼却・埋立の最小化による温室効果ガス(以下「GHG」という)排出量の削減だけではなく、生産過程のエネルギー消費量削減、原料のバイオマス化を含む素材転換、処理過程の再生可能エネルギーへのシフトを進めていくことで、脱炭素社会の実現に幅広く貢献する基盤的取組みとされている。そして、3R+Renewableのそれぞれの段階について、「対策の方向性」と「重点対策領域」が示されている。(図1参照)

【図1】

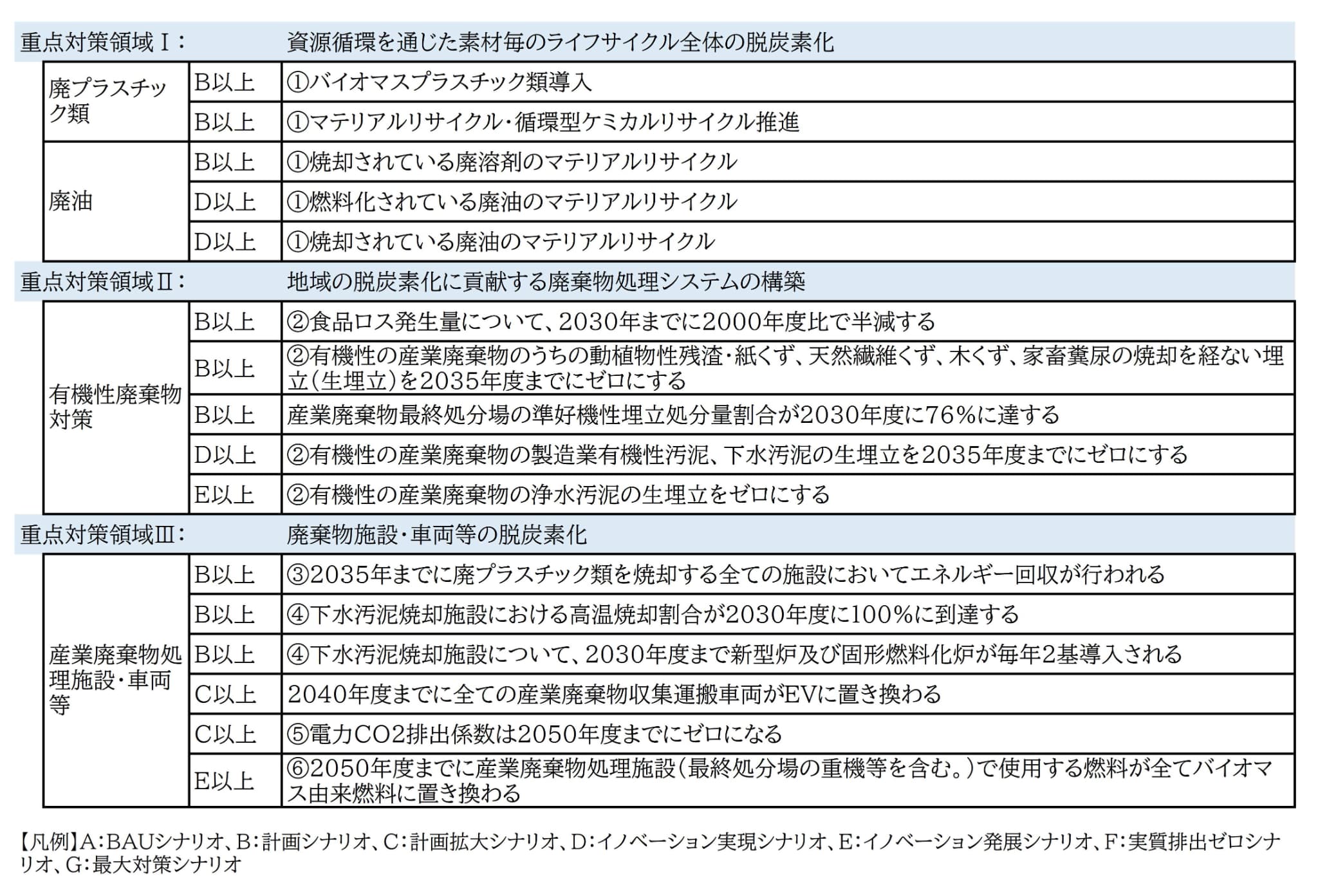

この「重点対策領域」の各シナリオの想定条件について、産業廃棄物に関連する事項のみを抜粋した。さらに、焼却処理事業に関連する事項に番号付けしている。(表1参照)

【表1】

まず注目すべきなのは、「重点対策領域Ⅰ」における廃プラスチック類と廃油のライフサイクル全体の脱炭素化である。この中では、従来から進めているマテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルの取組みの推進が謳われているのはもちろんのこととして、バイオプラスチックの導入による効果を大きく見込んでいる。これについては、廃棄物処理業界の取組みではなく、製造メーカー側の取組みとなるので、詳細は割愛する。(詳細は「プラスチック資源循環戦略」「バイオプラスチック導入ロードマップ」参照)

次に「重点対策領域Ⅱ」では、主に一般廃棄物処理での対策として、焼却施設の集約化とメタン発酵施設の併設、食品ロス削減、有機性廃棄物の埋立回避、廃棄物発電・熱供給(エネルギー利用高度化)、CCUSが謳われている。しかし、産業廃棄物処理については、食品ロス削減、有機性廃棄物の埋立回避(焼却後埋立)は謳われているが、メタン発酵・エネルギー高度化の想定は行われていない。つまり、産業廃棄物処理施設におけるCCUS(主にCCS)の導入は、想定されていない。

もちろん、今後の技術発展次第では、CCUSの産業廃棄物焼却施設への適用も進む可能性があるが、まずは一般廃棄物処理施設での導入が先行するものと思われる。さらに、一般廃棄物処理分野におけるCCUSの導入は2040年代に開始が想定されているため、産業廃棄物処理分野での導入は、さらにその後になると想定される。

最後に「重点対策領域Ⅲ」では、廃プラスチック類を焼却するすべての施設においてエネルギー回収、下水汚泥焼却施設の高度化、産業廃棄物収集運搬車両のEV化、電力CO2排出係数ゼロ、使用する燃料のバイオマス由来燃料化等が謳われている。

さて、これらの産業廃棄物に関する想定のうち、さらに焼却処理事業という観点で絞り込むと、①廃プラスチック類のマテリアルリサイクル・ケミカルリサイクル・バイオプラスチック化、廃溶剤・廃油のマテリアルリサイクル、②食品ロス発生量の半減、有機性産業廃棄物の焼却を経ない埋立(生埋立)ゼロ、③廃プラスチック類を焼却する全ての施設においてエネルギー回収が行われる、④下水汚泥焼却施設における高温燃焼割合が100%に達成する、下水汚泥焼却施設について新型炉及び固形燃料化炉が毎年2基導入される、⑤電力CO2排出係数ゼロ、⑥使用する燃料のバイオマス由来燃料化が対象となる。(表1参照)

以下、焼却処理事業のGHG排出対策①〜⑥について詳述していく。

3.焼却対象廃棄物の量・質の変化

中長期シナリオで謳われている①廃プラスチック類のマテリアルリサイクル・ケミカルリサイクル・バイオプラスチック化、廃溶剤・廃油のマテリアルリサイクル、②食品ロス発生量の半減、有機性産業廃棄物の焼却を経ない埋立(生埋立)ゼロにより、焼却対象となる廃棄物の量と質の変化が考えられる。

2022(令和4)年4月に施行予定の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」や「プラスチック資源循環戦略」(2019(令和元)年5月)・「バイオプラスチック導入ロードマップ」(2021(令和3)年1月)により、特に廃プラスチック類の混入割合や質に変化が生じてくることは明白である。

まずは、廃プラスチック類のマテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルの推進による焼却量の減少が始まり、その後、バイオプラスチック化による質の変化が始まると予測される。

廃溶剤・廃油のマテリアルリサイクル及び食品ロス発生量の半減は、焼却量の減少に、逆に、直接埋立されていた有機性廃棄物の焼却化による焼却量の増加が進む。

産業廃棄物焼却施設は、一般廃棄物焼却施設より質の変化が大きいことを前提とした施設設計がされている事例が多いため、即座に施設設計を見直す必要はないと思われるが、長期的な事業計画の中では、これらを踏まえたランニングコストの変化などについて考慮しておく必要がある。

4.焼却施設におけるエネルギー回収

中長期シナリオで謳われている③廃プラスチック類を焼却する全ての施設においてエネルギー回収が行われるについては、B:計画シナリオ以上で組込まれており、期限が2035年となっている。

現時点では、2011年から施行されている廃棄物熱回収施設設置者認定制度があるが、これらの制度のより一層の普及が考えられる。廃棄物処理業者としても、これらの認定を取得することで、排出事業者に対してアピールできることになる。

また、2035年度という期間を考えると、すでに運転しているかこれから運転を開始する焼却施設でエネルギー回収を行っていない施設に対して、何かしらの施策が講じられる可能性がある。特に焼却施設に関しては、一般廃棄物処理施設への対策が先行すると考えられるため、今後の産業廃棄物処理施設の整備計画を立てる際に、直接関係はなくとも、一般廃棄物処理施設への対策を確認することで参考になる技術を追うことができる。

具体的には、循環型社会形成推進交付金・廃棄物処理施設整備交付金・二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の対象事業を注視していくことが考えられる。環境省が発行している「循環型社会形成推進交付金等申請ガイド(施設編)」(2021(令和3)年3月)や「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」(2021(令和3)年4月改訂)などが、中長期シナリオを踏まえて改正されていくと思われるため、これらを追うことで、政府・環境省の考え方をより具体的に見ることができる。

5.下水汚泥処理のGHG対策

中長期シナリオで謳われている④下水汚泥焼却施設における高温燃焼割合が100%に到達する、下水汚泥焼却施設について新型炉及び固形燃料化炉が毎年2基導入される、については、B:計画シナリオ以上で組み込まれている。

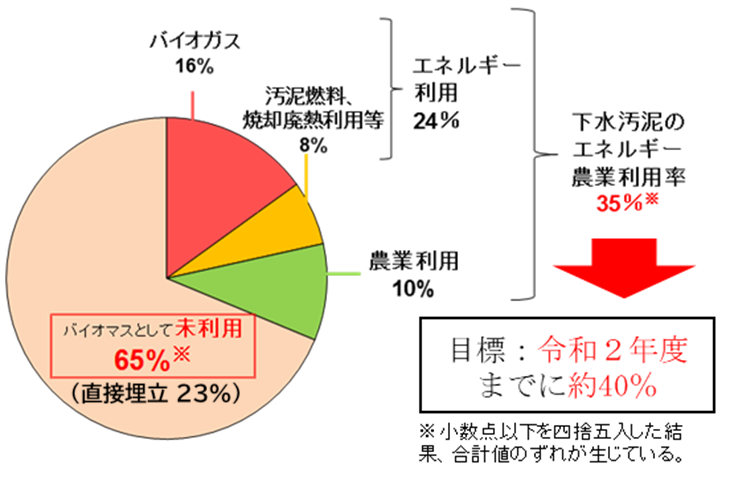

下水汚泥については、産業廃棄物に分類されるが、これについては、主に国土交通省の管轄である。2019年度の実績では、下水汚泥の65%がバイオマスとして未利用であり、さらに23%が脱水汚泥として直接埋立されている。(図2参照)

【図2】

この直接埋立されている下水汚泥については、国土交通省及び自治体が主体となって対策を進めていくことになるが、エネルギー回収を行っている民間の産業廃棄物焼却施設で受け入れることで、自治体がイニシャルコストを負担することなくバイオマスとして利用できるため、そのような取り組みが進むことも期待される。

6.焼却施設で使用するエネルギー等について

中長期シナリオで謳われている⑤電力CO2排出係数ゼロはC:拡大計画シナリオ以上、⑥産業廃棄物処理施設で使用する燃料が全てバイオマス由来燃料に置き換わるはE:イノベーション発展シナリオ以上で組み込まれている。

⑤については、使用電力の脱炭素化となり、省エネ化とともに再生可能エネルギー由来の電力の使用が推進されることになる。

また、⑥については、助然燃料のバイオマスエネルギー利用ということになるが、バイオマスエネルギーに限定せず、水素など二酸化炭素排出係数がゼロの燃料の利用が想定されている。ただし、ダイオキシン類発生防止等の環境保全措置との両立が必要であることと、中長期シナリオでもイノベーション発展シナリオ以上に組み込まれていることから、現時点では、今後の技術的な発展の動向を注視する程度になる。

7.おわりに

焼却処理事業は、1990年代後半から始まったダイオキシン類対策という大転換期を乗り越え、さらに2000年代の各種リサイクル法整備による焼却対象物の量・質の変化にも対応してきた。今回起ころうとしているGHG排出対策は、これらに続く大転換期であることは間違いない。

中長期シナリオを読み解くことで、今後の産業廃棄物焼却処理事業のこれからを考察してきたが、今後の変化は、排出事業者ととともに歩む産業廃棄物処理業者が中心となって起こしていくものであると考えている。国の施策を注視することも大切だが、まずは、排出事業者のビジネスパートナーとして、どうすればお互いの事業が持続可能な発展をすることができるかを考え続けるとともに、その内容を事業に落とし込んでいくことが大切だと感じている。

出典:『INDUST』2022年2月号 No.412

●P15~P19掲載

PDFはこちら

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

- 廃棄物処理施設とは?

- 産業廃棄物処理施設 種類別一覧

- 産業廃棄物処理施設の設置許可について

- 都市計画区域・区域外とは?

- 廃棄物処理施設 土地の探し方

- 廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

- みなし許可について

- 建築基準法第51条ただし書き許可

- 産業廃棄物処分業について

- 廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

- 産業廃棄物処理業の許可の種類について

- 最終処分とは?

- 自らの産業廃棄物を処理する場合

産廃処理施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

~お役立ち情報~

最後までご覧いただきありがとうございます。

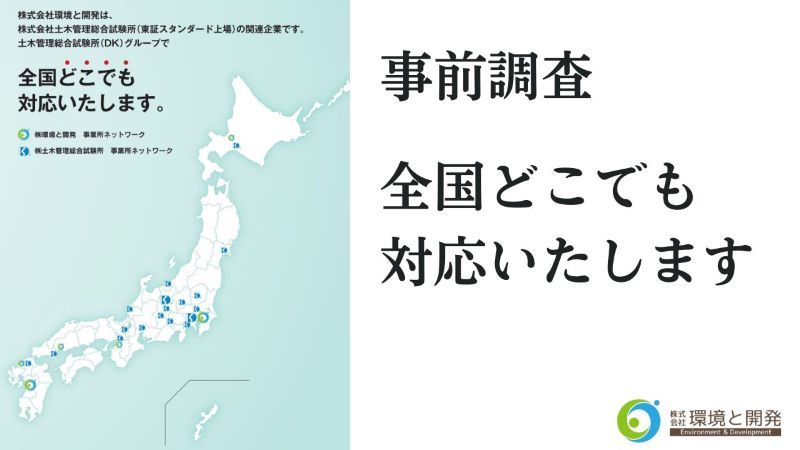

会社パンフレットをはじめ、廃棄物処理施設・再生可能エネルギー発電所の設置に関わる事例やノウハウをまとめたお役立ち資料などを提供しています。

下記よりダウンロードして下さい。