記事公開日

最終更新日

再資源化事業等高度化法の現在と今後について

再資源化事業等高度化法が令和6年5月29日に公布されました。

そして、今年令和7年2月1日に一部施行となっています。

まさに今現在新しい制度の確立に向けて、いろいろなことが検討されています。

そして、今までとは違う事業環境となるのか、非常に気になる廃棄物事業者様や排出事業者様も多いでしょう。

今回は、2月の時点で明らかになった情報をまとめて、皆様にお知らせいたします。

今後の情勢に合わせて、随時UPしてまいりますので、ぜひご覧ください。

環境と開発

ノウハウを集めた資料集!

- 具体的な事例紹介

- テーマを絞ったお役立ち資料

1.再資源化事業等高度化法の現在

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下、「再資源化事業等高度化法」)」は、

令和6年5月29日に公布されました。

この法律は、再資源化事業の高度化を促進し、資源循環産業の発展を目指すものとして定められた法律です。

現在(令和7年2月)では、基本方針・判断基準についての政令・省令が施行され、改めて詳しい内容が分かってきました。

| 日 程 | 対 応 事 項 |

令和6年5月29日 |

法律の公布 |

令和7年2月1日 |

基本方針・判断基準の施行(第一段階施行) 1.基本方針(告示)・判断基準(省令)の策定 2.特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の基準(政令)の策定 |

公布から1年6ヶ月以内で政令で定める日 (令和7年11月まで) |

認定制度・報告公表制度の施行(第二段階施行) 1.認定制度の施行に向けた対応 →認定の基準等の下位法令・申請の手引きの整備 事業者・地方公共団体への制度の周知 2.報告公表制度の施行に向けた対応 →事業者による報告のためのシステムの整備等 |

現状としては、基本方針・判断基準の策定として、

【基本方針】

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(令和7年環境省告示第2号)

【判断基準】

廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令(令和7年環境省令第1号)

【特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の基準】

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(令和7年政令第3号)

が定められています。

(1)基本方針の具体的な内容

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(令和7年環境省告示第2号)」で示された基本方針について、以下の内容の順で記載します。

ア.基本的方向

イ.基本的事項

ウ.各主体の取組(廃棄物処分業者)

エ.目標等

オ.重要事項

ア.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向

・適正処理による生活環境の保全を前提とした上で、国民・消費者の協力を得つつ、

産学官が連携して資源循環の高度化を推進し、脱炭素や自然再興、産業競争力強化、

経済安全保障といった社会課題の解決、地方創生につなげることが重要

・国・自治体・廃棄物処分業者・事業者の積極的取組により高度な資源循環を行い、

天然資源の消費が抑制され、最終処分量が最小化された循環型社会を実現する

イ.再資源化事業等の高度化のための措置の実施に関する基本的事項(法で示した三つの方向性毎に定める)

①再資源化事業の効率的な実施のための措置

・製造事業者等と廃棄物処分業者が連携し、製品のライフサイクル全体で無駄のない資源循環を促進する

・先進的な取組等を通じて培った高い技術力を効果的に活用することにより、

市場に新たな価値を創出していくことが重要

・動静脈で再生材利用目標を共有しつつ、トレーサビリティを確保するために必要なデータ連携を実施する

②再資源化の生産性の向上のための措置

・焼却処分又は埋立処分を抑制するとともに、再生材が天然資源等を代替することで、

温暖化効果ガス排出量を抑制することが重要であり、そのため、従来再資源化が

困難であった廃棄物についても再資源化してくことが必要

・需要のひっ迫が見込まれる金属や化石資源等を、資源循環により最大限有効に利用することも重要

③再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置

・国際的に製品のライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を評価する動きがあることから、

再資源化実施工程自体においても、脱炭素化してくことが重要

ウ.各主体の取組(廃棄物処分業者に関して抜粋)

・循環資源の積極的な回収、再生部品又は再生資源の需要や再生部品又は再生資源利用率の把握、

再資源化の実施状況の開示、再資源化事業等における温室効果ガス排出量の削減等に努める

・廃棄物から有用なものを適確に選別し、得られる再生部品又は再生資源の量を増加させるための技術の向上を図る

・破砕から成形までの再資源化の実施の工程の合理化、廃棄物処理施設に脱炭素化に資する設備の導入、

再資源化の実施に当たっての廃棄物処理施設の運転状況の改善等に努める

エ.処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標等

・処分を行う廃棄物量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標や循環型社会に関連する温室効果ガス

排出量について、循環基本計画等と整合する目標を設定

| 項目 | 目標(2030年度) |

| ①循環利用率 | 入口側:約19% 出口側:約44% |

| ②資源生産性 | 約60万円/トン |

| ③天然資源消費量 | 約11トン/人・年 |

| ④最終処分量 | 一般廃棄物:約3.2百万トン(2022年度比約5%削減) 産業廃棄物:約7.8百万トン(2022年度比約10%削減) |

| ⑤温暖化効果ガス排出量 | 廃棄物部門由来:約29百万トン-CO2/年 循環経済への移行に関わる部門由来:約343百万トン-CO2/年 |

| 素材別の目標等 | 目標(2030年度) |

| ・レアメタル、ベースメタル等 | 金属リサイクル原料:処理量を2030年度までに倍増 廃家電:4品目合計の回収率70.9%以上 電子スクラップ(e-scrap):2030年までにリサイクル処理量約50万トン (2020年比5割増) 小型二次電池:生産者による安全な回収及び再資源化の推進 |

| ・プラスチック | プラスチック資源循環戦略のマイルストーン:2030年までに、ワンウェイのプラスチック(容器包装等)を累積で25%排出抑制するよう目指すことや、2030年までに、プラスチックの再生利用(再生素材の利用)の倍増を目指す。 再生プラ:2030年度までに公的機関の調達におけるグリーン購入法基本方針に位置づけられる全ての特定調達品目に原則として基準等の市場ルールを形成。 |

| ・バイオマス | 食品ロス:家庭から発生する食ロス及び家庭以外から発生する事業系食品ロスについて、いずれも2030年度までに2020年度比で半減。 |

| ・土石、建設材料 | 建設廃棄物:建設混合廃棄物を含め建設廃棄物の再資源化の促進。 建設副産物:適切に再資源化等されるよう再生材の新規用途の開拓や拡充等を促進。 製造プロセス等における副産物:可能な限り有効利用を図る。 |

オ.資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項

再資源化事業等の高度化のため、国は以下の取組について検討するものとする。

・再資源化事業等の高度化の大前提となる生活環境の保全及び公衆衛生の向上を確保するための、

廃棄物処理法の順守による適正な処分の推進、関係法令の対応も含めた生活環境の保全上の措置が

講じられた最終処分場の確保に必要な措置

・審査・認定について全面的に国の責任で行うとした上での、地域の実情を把握している地方公共団体との

緊密な連携

・様々な主体間の連携を促進するネットワークを活用し、先進的な取組事例の共有・発信、

ビジネスマッチングの実施、様々な主体によるコミュニケーションの促進等を通じて、

産官学の幅広い主体の連携を促進

・廃棄物処理や資源循環に関する専門的な知見を持ち、また、作業における安全・安心の徹底、

温室効果ガスの削減などによる環境への配慮、さらには地域社会や地域経済への貢献等を

十分に意識して業務を遂行できる能力・知識を有する人材や資源循環の取組を牽引する人材の育成

・災害時における災害廃棄物の徹底的な分別・再資源化を行うとともに、平常時から廃棄物処分業者が

災害廃棄物の処理に積極的に協力することや都道府県が必要な支援を行うよう、関係法令の対応を

含めた処理体制の確保や必要な支援等の実施

・国際的な資源循環ルール作りに積極的な貢献、法に基づく認定や評価を踏まえた国際的なルール作りや標準化

・目標等の達成状況や資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策に資する情報を把握し、

再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化の状況その他情勢の推移を踏まえた検討の実施(見直し)

(2)廃棄物処分業者の判断基準の具体的な内容

「廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令(令和7年環境省令第1号)」で示された判断基準の考え方は以下の通りです。

「国が資源循環産業のあるべき姿への道筋を示し、再資源化に消極的であった廃棄物処分業者も含めて、産業全体の底上げを図る」

⇓

①供給先の需要に応じた生産が可能な再生材の規格・量の把握(省令第二条)

②可能な範囲で生産性を向上させる技術を有する設備の導入に努めること(省令第三条)

③省エネ型の設備への改良や運転の効率化を図ること(省令第四条)

④目標を定め、その達成に向けて計画的な取組を進めること(省令第五条)

⑤人材育成を目的に、従業員の研修や労働環境を改善するための措置を講ずること(省令第六条1・2)

⑥自ら再資源化の実施状況を公表すること(省令第六条3)

この判断基準に対して、期待する取り組み例として以下のことが挙げられています。

①【需要に応じた再生材の規格・量の把握】

・再生部品や再生資源の性状に関するJIS規格等の標準的な規格の参照

・地方公共団体や各種団体が運営する情報プラットフォームからの再生部品又は再生資源の需要及び

供給先の情報収集

・自らの施設の処理能力から生産可能な再生部品又は再生資源の量の把握

②【生産性を向上させる技術を有する設備の導入】

・再資源化の生産性を向上させる技術動向の把握

・当該技術を有する設備の導入の検討

③【省エネ型の設備への改良・運転の効率化】

・再資源化の工程を効率化する設備の導入

・再資源化の工程の集約化の検討

・保有する設備の運用について、管理基準の設定

(例:定期点検の実施、運転管理マニュアルの整備等)

④【目標設定/目標達成に向けた計画的な取組】

・処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設定

⑤【人材育成・研修・労働環境の改善】

・各種団体が実施する、法令順守、再資源化の高度化、労働安全衛生等に関する研修の従業員の受講

⑥【再資源化の実施状況の公表】

・各社HPや環境省への再資源化状況の報告(任意報告を含む)を通じた公表

現状でも、優良認定やISOなどでの取組で、引き続き進めていくことものもあると思います。

ただ、①については、今以上に排出事業者側と廃棄物処分業者との情報のやり取りが必要になります。

(3)特に処分量の多い産業廃棄物処分業者(特定産業廃棄物処分業者)の基準

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(令和7年政令第3号)」で示された特定産業廃棄物処分業者の考え方は以下の通りです。

「再資源化の実施の促進のためには、国内の産業廃棄物の処分量を広く設定することが望ましい。

一方で、産業廃棄物処分業者は小規模企業が6割強を占めているため、勧告・命令及び報告義務の対象となることによる産業廃棄物処分業者の負担も考慮する必要がある。」

「比較的規模の小さい企業を除く3割程度の企業を対象とする前提の下で試算すると、年間の産業廃棄物処分量が10,000トン以上の者が全体の約27%で、処分量全体の約93%を占めているため、これを要件とする。」

「ただし、廃プラスチック類については、再資源化の実施の需要があるにも関わらず、容積に比して重量が軽いため上記要件では対象とならない者が多数出てくることを踏まえ、別に要件を定めることとする。」

「具体的には、上記要件と同様の考え方に基づき試算すると、年間の廃プラスチック類の処分量が1,500トン以上の者が全体の約25%で、処分量全体の約89%を占めているため、これを要件とする。」

⇓

一 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が10,000トン以上であること。

二 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であること。

処分数量が10,000トン(廃プラスチック類であれば1,500トン)以上である産業廃棄物処理業者が、「特定産業廃棄物処分業者」として「勧告・命令・報告義務」の対象となる、と政令では基準を示しています。

基本的にはこの基準で始まっていくものと思われます。

2.今後の施行に向けた認定制度・報告公表制度の検討状況について

令和6年12月23日に開催された、中央環境審議会循環型社会部会「静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(第9回)」の内容からの抜粋です。現時点で検討中の内容となりますが、今後の動きが見えてくる内容です。

ここでは、以下の内容について抜粋しています。

〇再資源化事業等の高度化に係る認定制度の検討

・事業計画の目標年度 等 (1)

<廃棄物処理施設の新設等時に関する論点>

・生活環境の保全に係る認定基準の考え方(廃棄物処理法との整合性等) 等 (2)

〇特定産業廃棄物処分事業者による報告・公表事項の検討

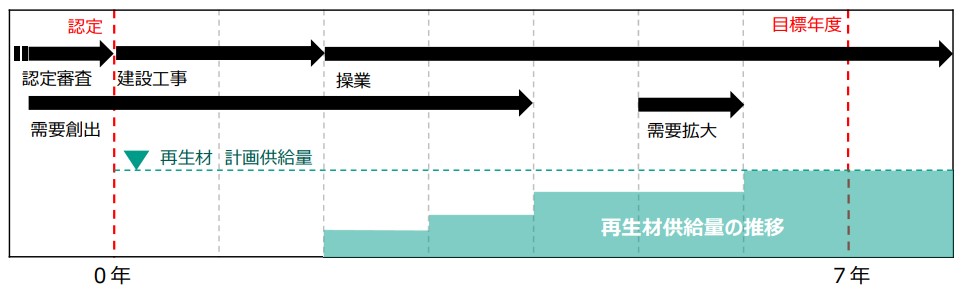

(1)再資源化事業等高度化法に基づく認定基準の論点について(目標年度など)

以下の内容が小委員会で検討されています。

<全体的な論点>

・事業計画の目標年度について

・認定後のフォローアップ・評価方法

・計画期間内に今後、需要を作っていくといった場合の考え方

<事務局 案>

事業計画の目標年度は「7年以内」としてはどうか(参考:優良産廃処理業者の業の許可の更新期間)

認定後のフォローアップては、毎年度、事業実施報告書を提出してもらうことで確認

事業実施報告において、事業計画の目標年度までの進捗状況等を合わせて確認

高度再資源化事業の事業計画のイメージ

【出典:環境省資料】

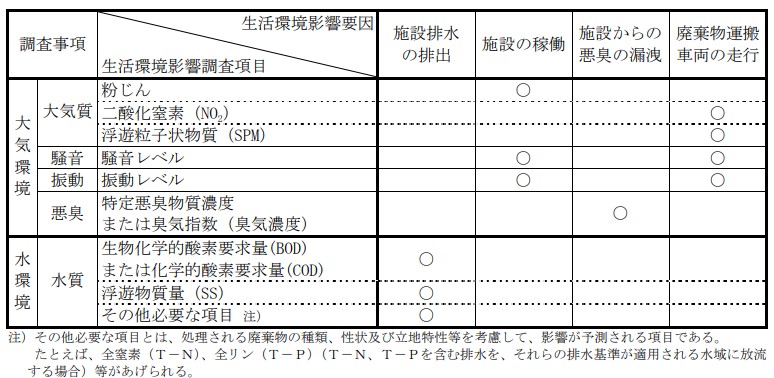

(2)廃棄物処理施設の新設等時に関する論点について

以下の内容が小委員会で検討されています。

<廃棄物処理施設の新設等時に関する論点>

・ 生活環境の保全に係る認定基準の考え方(廃棄物処理法の許可の基準との整合性等)

<事務局 案>

廃棄物処理法における施設設置許可の基準と同等の基準を設けてはどうか

<例:破砕・選別施設の場合>

(生活環境影響調査項目)

【出典:環境省「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」】

・施設の稼働による粉じん、騒音等については、影響が想定される周辺地域に人家等が存在する場合に対象。

・車両については、交通量が相当程度変化する主要搬入道路沿道に人家等が存在する場合に対象。

・水質については、施設排水を下水道へ放流するなど、公共用水域への排出を行わない場合、または、ほとんど排水しない場合には除くことが可能。

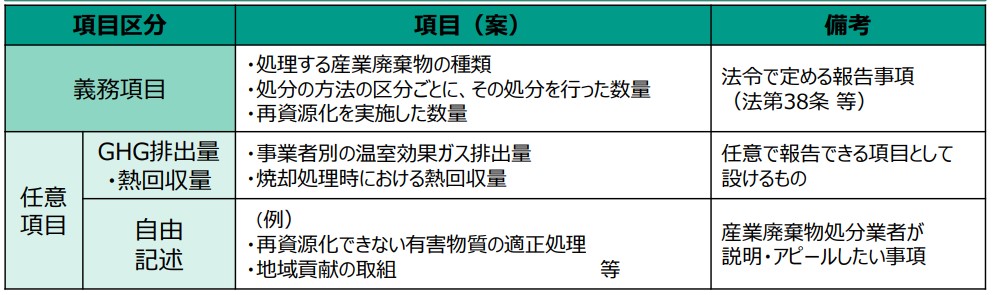

(3)特定産業廃棄物処分業者による報告事項について(報告・公表制度)

以下の内容が小委員会で検討されています。

<再資源化の実施の状況の報告>

特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った数

量及びその再資源化を実施した数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しなければならないものと

する。

産業廃棄物処分業者は、毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った数量及び

その再資源化を実施した数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告することができるものとする。

(再資源化事業等高度化法 第38条関係)

<報告事項の公表>

環境大臣は、報告された事項について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

(再資源化事業等高度化法 第40条関係)

⇓

<本制度の狙い>

報告・公表制度を通じて、再資源化の高度化に向けた産業廃棄物処分業界の底上げとともに、

製造事業者や排出事業者等と廃棄物処分・再資源化事業者とのマッチング機会の創出を期待。

廃棄物処分業者自らが公表したい情報等も報告・公表できる制度を目指す。

そこで、特定産業廃棄物処分業者等が報告し環境省が公表する項目は、次の3分類が案となっています。

【出典:環境省資料】

<産業廃棄物処分業者から報告してもらう内容のイメージ>

【出典:環境省資料】 今後、既存システムの「産廃情報ネット(「さんぱいくん」等)」との連携も検討

3.環境と開発へのご相談事例

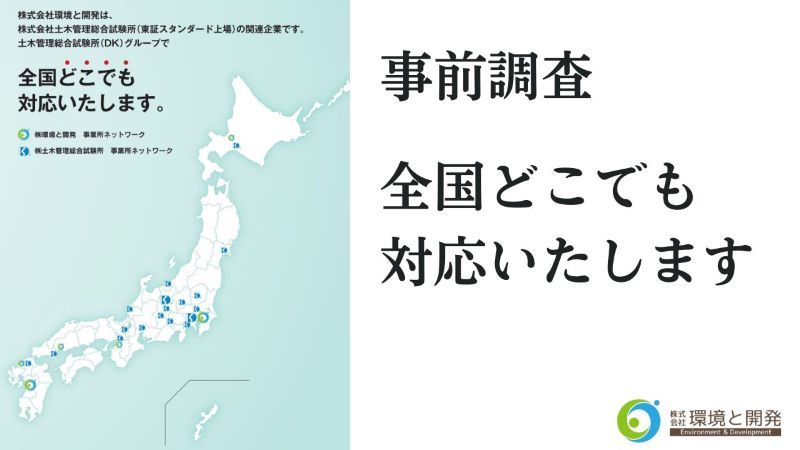

ここからは、株式会社環境と開発にご相談頂いた、廃棄物の再資源化に向けて廃棄物処理施設を新設した事例をご紹介します。

廃棄物処理施設・工場の新設を検討されている方は、是非参考にしてください。

ご相談事例①:製造業から新規に廃棄物処理業に進出したお客様とともに、全体工程管理に注力し、51条ただし書き・一廃・産廃の早期取得を達成した事例。

【ご要望】

他業種からの廃棄物処理業への新規参入ということで、手続きの難しさなど分からないことが多いので、

必要な工程・時期について明確にしてほしい。

その上で、出来るだけ早く開業に結び付けたい。と当社にご相談いただきました。

【課題】

一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設の設置許可、および建築基準法第51条ただし書き許可を取得する必要があったため、

・市原市、千葉県双方との事前協議での関連法規の対応

・市原市、千葉県双方との都市計画審議会・建築基準法51条ただし書き許可

・一廃、産廃の廃棄物処理法の設置許可

それぞれを並行しておこなうことが、希望する着工時期に間に合うためには必要でした。

【施策】

廃棄物処理法関連の手続きはもとより、建築基準法第51条ただし書き許可にかかる手続きも並行して進め、

当社がこれまで培った知識と経験を活かして、以下の対応をご依頼いただきました。

①既存計画の確認と全体工程の確定

②市原市、千葉県との事前協議

③関係各課を含めた建築基準法51条ただし書き許可にかかる協議

④市原市都市計画審議会対応、千葉県都市計画審議会対応

⑤廃棄物処理法の関係法令対応

4.まとめ

今回の記事では、再資源化事業等高度化法の現在と今後についてを取り上げました。

再資源化事業等高度化法を具体化する形で、政令・省令などが出てきましたが、

令和7年11月に向けて、今後も情報を追っていく必要があります。

今のところ、基本的な方針として、廃棄物処理業にも配慮をした内容ともいえるのではないでしょうか。

廃棄物処理施設や工場の設置の際は、様々な調査事項や法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。

株式会社環境と開発は、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしています。

再資源化事業高度化法の対応についても、各プラントメーカーも含め対応できますので、

まずはご相談ください!

→相談・お問い合わせはこちらから

→ コンサルティング担当の紹介ページはこちら

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

〇廃棄物処理施設とは? 〇産業廃棄物処理施設 種類別一覧

〇産業廃棄物処理施設の設置許可について 〇都市計画区域・区域外とは?

〇廃棄物処理施設 土地の探し方 〇廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

〇みなし許可について 〇建築基準法第51条ただし書き許可

〇産業廃棄物処理業の許可の種類について 〇産業廃棄物処分業について

〇最終処分とは? 〇自らの産業廃棄物を処理する場合

産廃処理施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

~お役立ち情報~

関連リンク

最後までご覧いただきありがとうございます。

会社パンフレットをはじめ、廃棄物処理施設・再生可能エネルギー発電所の設置に関わる事例やノウハウをまとめたお役立ち資料などを提供しています。

下記よりダウンロードして下さい。