記事公開日

最終更新日

食品廃棄物とは? ~産業廃棄物?一般廃棄物?廃棄物処理の観点から解説します!~

食品廃棄物という言葉はいつから使われているのでしょうか?

食品ロスやフードロスという言葉もよく聞く言葉ですよね。

食品廃棄物は、2001年(平成13年)に施行された食品リサイクル法で定義が定められました。

ただ、食品「廃棄物」となっていますが、 産業廃棄物?一般廃棄物?「食品廃棄物」って別ジャンル?

そこでこの記事では、食品廃棄物について廃棄物処理の目線で詳しく解説していきます。

食品廃棄物のリサイクル施設や許認可の注意点についてもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

「産業廃棄物処理施設づくりコンサルティング」サービスの詳細 >

1.食品廃棄物とは?食品リサイクル法とは?

食品リサイクル法は、正式名称を「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といい、2000年(平成12年)に成立、2001年(平成13年)に施行されました。

食品リサイクル法の目的は、

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進する。

(農林水産省HP 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の概要より)

となっています。

食品廃棄物の発生を減らす

食品廃棄物の再生利用を進める

ことを、

食品関連事業者(製造、流通、外食等)

に対して、 目標や措置等を定めたものです。

食品リサイクル法は消費者ではなく、主に事業者が行うことに対しての法律となっています。

2.「食品廃棄物」の定義

「食品廃棄物」という言葉の定義は、食品リサイクル法第2条第2項に定められています。

この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。

一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの

二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

分かりやすく言いかえると、

「①食品の流通過程や消費段階で生じる売れ残りや食べ残し」

及び

「②食品の製造や調理過程で生じる加工残さ、調理くず」

のこととなっています。

①だと、卸業者やスーパー・コンビニなどの小売業者(流通過程)、 食堂・レストランなどの飲食店や食事の提供を伴うホテルなど(消費段階)

②だと、食品の製造・加工工場(製造過程)、 食堂・レストランなどの飲食店(調理過程)

が該当する事業となる廃棄物が食品廃棄物となります。

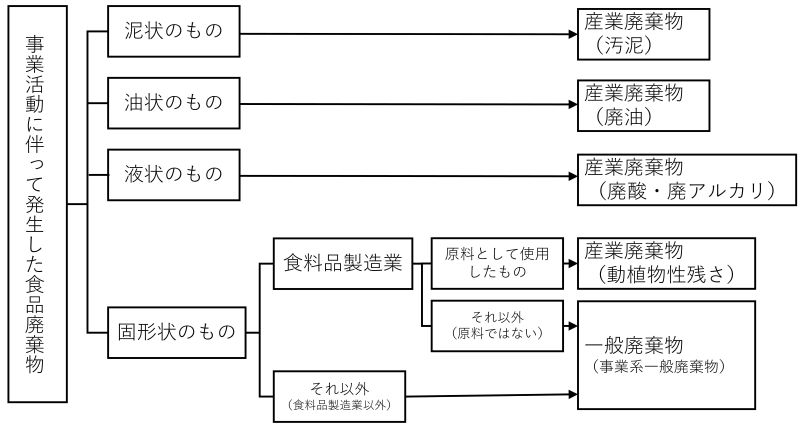

3.食品廃棄物は産業廃棄物?一般廃棄物?

食品廃棄物は産業廃棄物なのか?一般廃棄物なのか?

まず、食品廃棄物は廃棄物処理法で定められた分け方ではありません。

その意味では、食品廃棄物はモノによって産業廃棄物に該当するもの、一般廃棄物に該当するものに分かれます。

そもそもの廃棄物処理法で定められた「産業廃棄物」「一般廃棄物」の定義を改めて確認しましょう。

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち特定の20種類のものです。

そして、それ以外のものを一般廃棄物とするとされています。

1)産業廃棄物にあたるモノ

食品廃棄物と言われるもので、産業廃棄物となるものは・・・

(表 産業廃棄物一覧)

| あらゆる事業活動に伴うもの | 1.燃え殻 |

| 2.汚泥 | |

| 3.廃油 | |

| 4.廃酸 | |

| 5.廃アルカリ | |

| 6.廃プラスチック類 | |

| 7.ゴムくず | |

| 8.金属くず | |

| 9.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | |

| 10.鉱さい | |

| 11.がれき類 | |

| 12.ばいじん | |

| 特定の業種や施設から排出されたもの | 13.紙くず |

| 14.木くず | |

| 15.繊維くず | |

| 16.動植物性残さ | |

| 17.動物系固形不要物 | |

| 18.動物のふん尿 | |

| 19.動物の死体 | |

| 20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの | |

食品の製造・加工工場(製造過程)は食料品製造業になるので、 固形状の不要物 → 「動植物性残さ」 が産業廃棄物の扱いになります。

また、他の事業も含めてに事業に伴って発生する

液状の不要物(調味料、飲料など)は「廃酸」「廃アルカリ」

泥状の不要物(味噌など)は「汚泥」

油状の不要物(食用油など)は「廃油」

として産業廃棄物となります。

2)一般廃棄物にあたるモノ

産業廃棄物以外は一般廃棄物になるので、

『2.「食品廃棄物」の定義』であった

卸業者やスーパー・コンビニなどの小売業者(流通過程)、

食堂・レストランなどの飲食店(調理過程)、

食事の提供を伴うホテルなど(消費過程)

で出てくる固形状のごみは一般廃棄物(事業系一般廃棄物)となります。

(※食料品製造業でも社員食堂から発生したくず、といった原料として使っていないものは一般廃棄物となります。)

4.食品廃棄物のリサイクル方法

食品廃棄物のリサイクルの主な方法として次の方法があります。

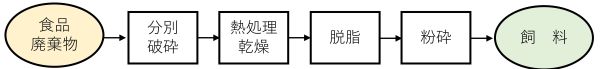

(1)飼料化

飼料化とは、乾燥処理または液状混合処理によって家畜用の飼料を生産する方法です。

飼料自給率の向上にもつながるメリットがあります。

食品廃棄物の飼料化の現状として、

・飼料安全法で、生ごみ、食品残さは、豚及び鶏を給与対象とする飼料の原料として認められているが、牛などへの給与する飼料の原料とすることは禁止されている。

・原料としては、食品製造工場からの残さ(具体的には、パンくず、菓子くず、麺くず、野菜くず、果物くずなど)が利用しやすい。

・食品製造工場から出る残さは既に配合飼料原料、単味飼料などに利用されている。

・食品流通過程の残さは、飼料化施設で複数の発生源のものを組み合わせて乾燥、又は発酵された飼料が農家で配合飼料等に混合され利用されている。

・食品流通過程の残さは、異物混入等により利用可能なものが限られる可能性があり、食品流通過程の残さを飼料原料として利用できるようにするためには、異物混入の防止のため排出者側の確実な取組が必要。

・農家にメリットが出るよう、競合する他の飼料原料よりも安価であることが課題

といったことがあげられます。

施設フロー例 (乾燥方式)

(2)堆肥化

堆肥化とは、微生物を利用して生ごみなどの有機物を発酵・分解させ、有機肥料(堆肥)を作る方法です。

コンポスト化ともいいます。

昔から日本では家庭の生ごみや家庭や家畜の糞尿などを堆肥として田畑の土を作っていました。

現在は食品廃棄物を原料として堆肥化(コンポスト化)をおこなっており、循環型社会の取り組みとして、再注目されています。

堆肥化の現状として、

・堆肥化は、他のリサイクル手法と比べて、初期投資が少なく技術的なハードルが低いことから新規参入が容易

・規模の小さい事業者も多い

・最終製品価格が安く、需要も必ずしも多くないため利益を上げにくい

・肥料需要に季節性(春と秋)があるため、年間を通じて経営が不安定

・他の肥料との競合から、需給バランスに地域性がある

・利用先の確保がされない場合、他のリサイクル手法に比べ生活環境の保全上、地域で問題になることがある。

・家畜ふん尿や下水汚泥等との混合利用が多い

といったことがあげられます。

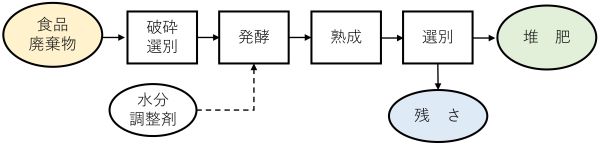

施設フロー例

(3)メタン発酵

メタン発酵とは、食品廃棄物や家畜排せつ物等を原料として、微生物の働きによりメタンを主体とした「バイオガス」を生成する方法です。

バイオガスを燃焼させることで、熱や電気としてエネルギー利用することができます。

地球温暖化対策や廃棄物処理など、食品関連事業者にとっての喫緊の課題への対策として有効であるほか、エネルギーにかかるコストを削減できる、売電収入が得られるなど、企業の経済的メリットにもつながる可能性もあります。

メタン発酵の現状として、

・メタン発酵では、特に肥料化や飼料化に向かないような食品廃棄物を活用できる。

・食品廃棄物は、他のバイオマスと比べてバイオガス発生量が多いためメタン化に向いている。

・災害時における地域での電気や熱の活用も可能。

・バイオガス発電施設建設にあたっては、計画、地元合意、許認可、建設工事など、完成までの期間が長い。

・バイオガスの生成の際に、原料からガスを抜いた残さとなる「消化液」は肥料成分を多く含むため、肥料利用することができる。

・ただし、消化液を肥料利用しない場合は、コストをかけて排水処理する必要がある。

・メタン化施設の設備は、建設費用が高額となることはが多いので、経済性を確保した計画にすることが必須。

・建設資金の調達に、官民ファンドの活用や、自治体との包括協定の締結による融資リスクの低減なども図られている。

といったことがあげられます。

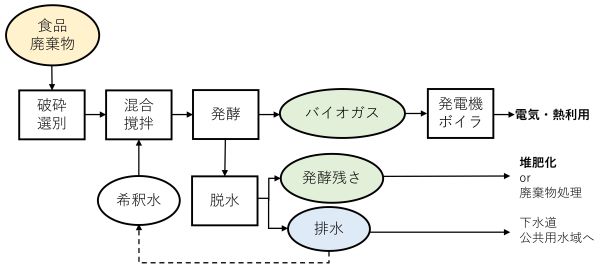

施設フロー例

5.リサイクル施設に産廃・一廃の許可が必要?

食品廃棄物等が廃棄物処理法上の廃棄物に該当する場合は、 リサイクル業者は、処分業の許可、処理施設の設置の許可等の廃棄物処理法上の手続きが必要です。

リサイクルだから廃棄物ではない、と勝手に判断せずに管轄の自治体に確認することが重要です。

また、処理業の許可は産業廃棄物と一廃廃棄物の両方が必要になる可能性があります。

『3.食品廃棄物は産業廃棄物?一般廃棄物?』でまとめたように、食品廃棄物の排出元が食料品の製造工場であれば、 産業廃棄物の処理業が必要です。

逆に産業廃棄物でないものを扱う場合は、一般廃棄物の処理業が必要になります。

許可の手続き自体は事前協議から始まり、1年以上かかることも多いので、最初の段階でしっかりと確認しましょう。

(廃棄物処理法だけでなく、工場立地法や景観法、消防法、水質汚濁防止法など関連法規制は多いです。)

【食品リサイクル法における廃棄物処理法の特例】

一般廃棄物の収集運搬業については食品リサイクル法における廃棄物処理法の特例措置があります。

通常ならば、収集運搬に関わる自治体全てから収集運搬業の許可を取得する必要があるのですが、 食品リサイクル法にある「登録再生利用事業者制度」「再生利用事業計画認定制度」を使って、一部の許可不要となる特例となっています。

→ 詳しくは農林水産省HPへ

6.まとめ

食品廃棄物は産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか、はまとめると次のとおりです。

食品廃棄物の内容について廃棄物処理の視点からまとめてみました。

食品ロス・フードロスの問題を解決していくために、発生の機会を減らす、量を減らすということがまず大事です。

また、発生した食品廃棄物を有効に資源としていくことも大事になっています。

廃棄物処理施設の新設には、様々な法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。

設置準備から最終的な手続きまで、非常に多くのハードルを越えていく必要があります。

株式会社環境と開発は、各専門家と連携し、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしていますので、廃棄物処理施設の規制にお困りの際はお気軽にご相談ください。

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

- 廃棄物処理施設とは?

- 産業廃棄物処理施設 種類別一覧

- 産業廃棄物処理施設の設置許可について

- 都市計画区域・区域外とは?

- 廃棄物処理施設 土地の探し方

- 廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

- みなし許可について

- 建築基準法第51条ただし書き許可

- 産業廃棄物処理業の許可の種類について

- 産業廃棄物処分業について

- 最終処分とは?

- 自らの産業廃棄物を処理する場合

産廃処理施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

お客様の廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事は私が監修しています!

この記事を監修している【株式会社 環境と開発】の代表取締役 田邉です。

産業廃棄物処理施設の設置に関するコンサルティングを数多く⼿掛けながら、廃棄物処理施設づくりの関連情報を発信しています。

廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。