記事公開日

最終更新日

都市計画法の一部が改正されました(令和4年4月1日施行)

1.都市計画法改正

令和2年6月に都市計画法を一部改正し、令和4年4月1日以降は市街化調整区域における災害リスクが高いエリアにおいて行う開発行為等を原則認めないこととしました。

1)都市計画法改正の背景と必要性

・都市計画法改正の背景には、近年各地で大水害が発生しており、今後、期初宇変動の影響により、さらに降水量の増加や海面水位の上昇による水害が頻発化・激甚化することが懸念されています。

このような気候変動により増大する水災害リスクに対して、堤防整備等の水災害対策の推進に加えて、土地利用や建築物の構造の工夫、避難体制の構築など、防災の視点を取り込んだまちづくりの推進が必要になってきました。

2)都市計画法第33条第8号「災害レッドゾーン」における開発原則禁止(自己居住用の住宅を除く)

・都市計画法第33条第8号は、原則として、開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。

これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的にした開発行為とされていましたが、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とした開発行為がこの規制の対象に追加されました。

法律が施行される令和4年4月1日以降は、自己居住用の建築物の建築を目的とした開発行為以外の開発行為は、原則として、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域を開発区域に含むことができなくなります

|

都市計画法第33条第1項第8号 新旧対照表 |

|

| 改正前 | 改正後 |

|

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築 又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己業務のように供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域(次条第八号の二において「災害危険区域等」という。)その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 |

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域(次条第八号の二において「災害危険区域等」という。)その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 |

※災害レッドゾーン内での開発行為を行うことが出来るのは、自己の共重の用に供する住宅のみとなる。

3)都市計画法における「災害レッドゾーン」とは

都市計画法 災害レッドゾーンとは、以下の区域の事を言います。

・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)

・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

・土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

4)都市計画法における「災害レッドゾーン」からの移転を促進するための開発許可の特例

都市計画法第34条第8号の2に、市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されることになりました。許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となります。

|

都市計画法第34条 新旧対照表 |

|

|

改 正 前 |

改 正 後 |

|

前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 第1号~第8号省略 |

前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。 第1号~第8号省略 第8号の2(新設) 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存する建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は第一種特定工作物(いずれも当該区域外において従前の建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供されることとなるものに限る。)の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 |

5)都市計画法における市街化調整区域の「浸水ハザードエリア等」における開発の厳格化

区域を指定する場合は、都市計画法施行令で定める基準に従い、地方公共団体が条例で指定をしています。都市計画法及び都市計画法施行令が改正されたことにより、地方公共団体が条例で指定する区域には、原則として災害レッドゾーンや浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

11号条例区域・・・市街化調整区域指定前(昭和45年8月24日以前)からの宅地内における建築物の新築等及び既存住宅団地内における建築物の新築等

12号条例区域・・・親族が自己の住宅を新築する分家住宅等

※都市計画法第34条第14号による自己用住宅(いわゆる「分家住宅」)の立地については従前のとおりで、今回の規制対象ではありません。

|

都市計画法第34条第11号、第12号 新旧対照表 |

|

|

改 正 前 |

改 正 後 |

|

第11号 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 第12号 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの |

第11号 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 第12号 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの ※朱字下線箇所部分追加 |

6)都市計画法における「浸水ハザードエリア等」とは

「浸水ハザードエリア等」とは以下の土地の区域を言います。

①水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)

②土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

【参照】

2.都市計画法施行令「施行令で定める基準」に関するもの

1)都市計画法法第34条第11号の土地の区域を条例で指定する場合の基準

都市計画法施行令第29条の9 法第34条第10号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域

2 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域

3 急傾斜地崩壊危険区域

4 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域

5 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被害防止区域

6 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域

7 前各号に掲げる区域のほか、第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域

|

都市計画法施行令 第29条の9 新旧対照表 |

|

|

改 正 前 |

改 正 後 |

|

第二十九条の九 法第三十四条第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。 一 前各号に掲げる区域のほか、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域 |

第二十九条の九 法第三十四条第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域 二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域 三 急傾斜地崩壊危険区域 四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域 五 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域 六 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第二条第一項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域 七 前各号に掲げる区域のほか、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域 |

2)開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準

第29条の10 法第34条第12号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。

|

都市計画法施行令 第29条の10 新旧対照表 |

|

|

改 正 前 |

改 正 後 |

|

第二十九条の九 法第三十四条第十一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする。 一 前各号に掲げる区域のほか、第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域 |

法第三十四条第十二号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げる区域を含まないこととする。 |

3)都市計画法施行令 第八条第一項第二号ロからニまでに掲げる土地の区域とは

第8条 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。

2 おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。

ロ 溢いつ水、湛たん水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域

ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域

ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

【開発許可(都市計画法)・林地開発許可の関連コンテンツ】

工場・施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

~お役立ち情報~

最後までご覧いただき誠にありがとうございます。

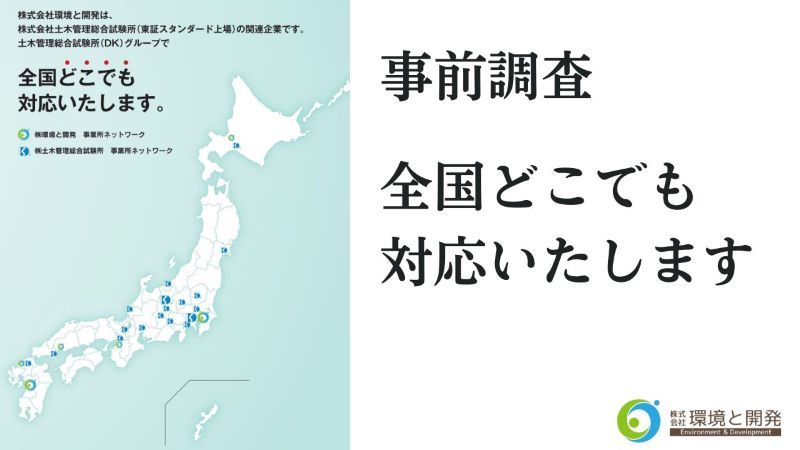

お客様の廃棄物処理施設・太陽光発電所の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事の著者です!

この記事を監修している【株式会社 環境と開発】の代表取締役 田邉です。

廃棄物処理施設や太陽光発電所の設置に関するコンサルティングを数多く⼿掛けながら関連情報を発信しています。

廃棄物処理施設や太陽光発電所の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

会社パンフレットをはじめ、廃棄物処理施設・再生可能エネルギー発電所の設置に関わる事例やノウハウをまとめたお役立ち資料などを提供しています。