記事公開日

最終更新日

農地転用許可制度とは?手続きの流れなど解説!

太陽光発電所や廃棄物処理施設等を、農地である土地を農地以外に転用して設置する場合には、農地転用許可を取得する必要があります。

本記事では農地転用許可の手続きについて概要を解説しております。

環境と開発

ノウハウを集めた資料集!

- 具体的な事例紹介

- テーマを絞ったお役立ち資料

◆農地転用許可制度とは?手続きの流れなど解説!

農地転用とは一言でいえば「農地を農地以外のものにすること」ですが、そのためには様々な基準や手続きがありますので、以下より解説していきます。

1.農地転用許可制度の概要

農地転用とは農地を太陽光発電所・廃棄物処理施設・住宅・駐車場・導水路・学校・工場・病院など、農地以外の用地に転換することです。

農地転用許可制度は農地法に基づく制度で、計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農地以外の土地利用計画との調和を図りながら優良な農地を保全、人々の食料を生産するため一定の規制を設ける許可制度となっています。

農業生産性の観点では、食料自給率の低い日本では農地の確保は大切ですが、土地の有効活用のため農地を転用することが必要な際、農業生産性と農地転用の調和を図るため、農地法によって農地転用は規制されています。

ちなみに登記簿謄本上での地目が宅地などの農地以外になっていたとしても、現況が農地や【採草放牧地】の場合は農地扱いになります。

2.農地転用制度の内容

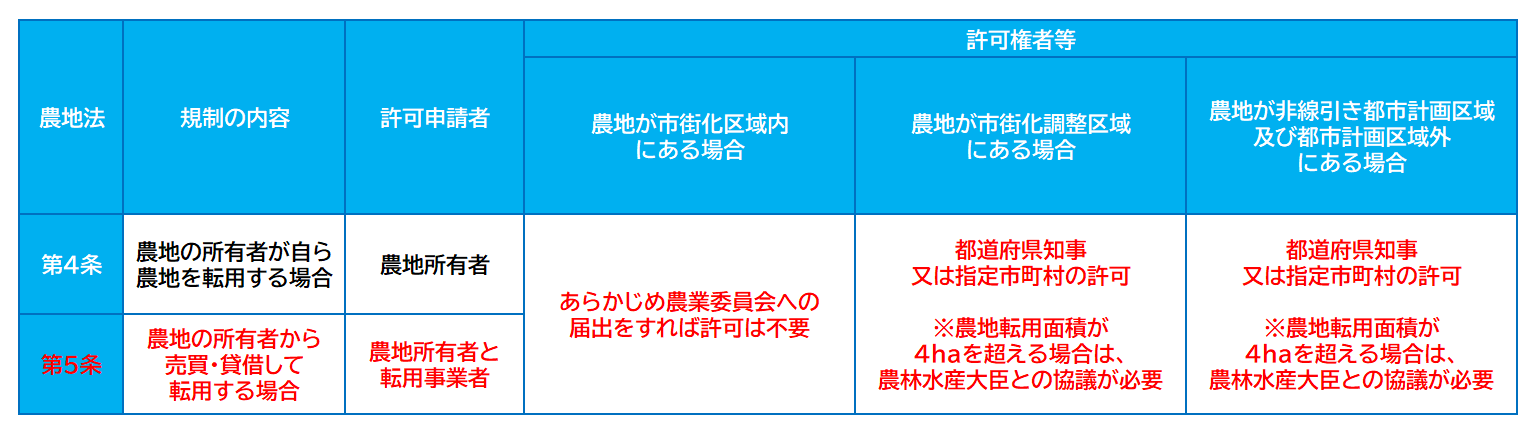

転用行為別の規制内容・許可申請者・許可権者等

太陽光発電所や廃棄物処理施設を設置するために農地の所有者から権利移転や賃借権を設定する場合は、農地法第5条の許可を取得しなければなりません。

所有者自らが農地を転用する場合は、第4条の許可が必要です。

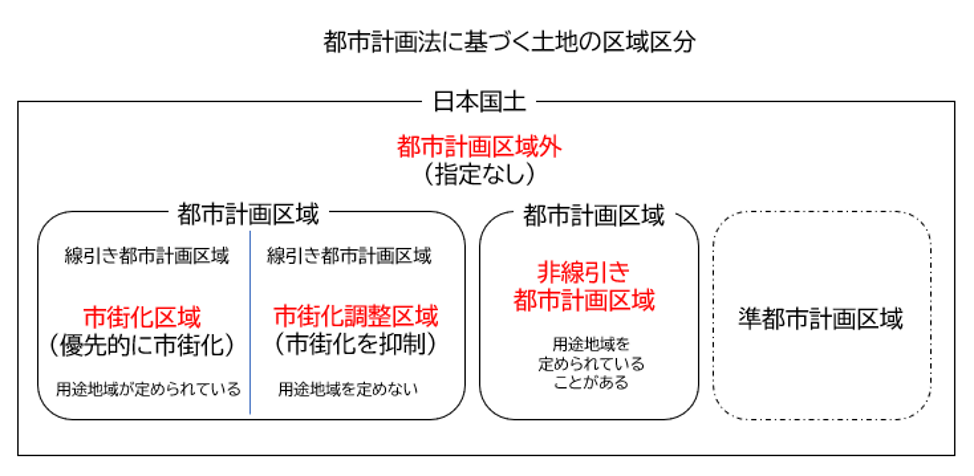

2-1 市街化区域内における農地転用

市街化区域は都市計画法において「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされています。

農地が市街化区域内にある場合は、市町村の農業委員会への届出となります。

※農業委員会とは、農地に関する事務を行うための自治体の機関です。

ただし開発区域が1000㎡以上の場合は、都市計画法第29条の開発許可が必要です。

※開発許可権者が条例で300㎡まで引き下げ可

2-2 市街化調整区域内における農地転用

市街化調整区域は都市計画法において「市街化を抑制すべき区域」とされています。

農地転用しようとする者は都道府県知事等の許可を得なければならないことになっておりますが、都道府県知事から権限移譲を受けている市町村に関しては、市町村の農業委員会が許可権者となります。

また市街化調整区域においては、都市計画法29条と35条の適用も受けます。

※農地転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要になります。

2-3 非線引き都市計画区域における農地転用

非線引き区域とは、都市計画区域内の中で市街化区域・市街化調整区域いずれにも区分されていない地域です。

非線引き都市計画区域の農地転用は許可が必要となりますが、3,000㎡以上の場合は都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。

※農地転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要になります。

2-4 都市計画区域外における農地転用

都市計画区域外の場合も農地転用許可が必要ですが、開発区域が10,000㎡以上の場合には都市計画法第29条の開発行為の許可が必要となります。

※農地転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣との協議が必要になります。

このように転用しようとする農地の場所によって規制内容が異なりますので、お客様が太陽光発電所や廃棄物処理施設の設置を検討されている農地がどの区域にあたるのか調査する必要があります。

3.農地転用許可の基準

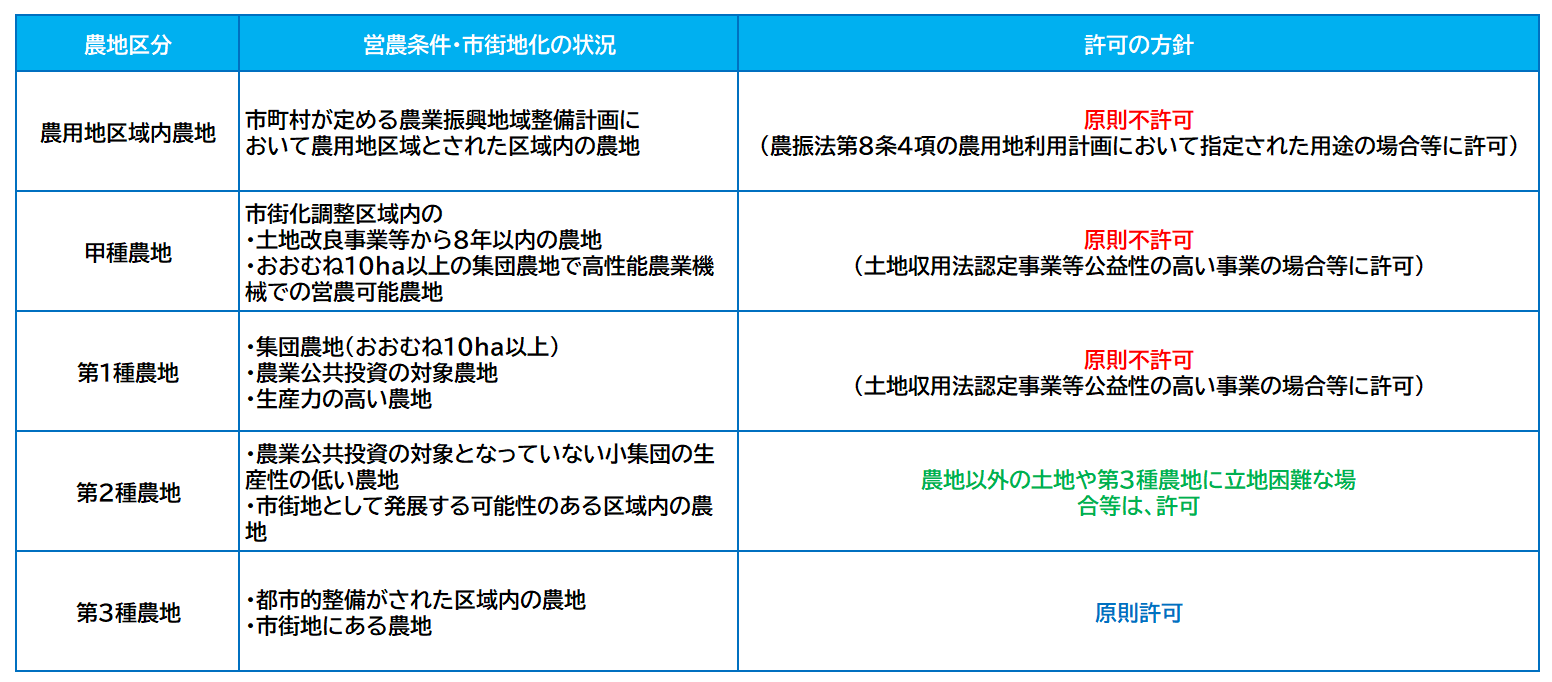

許可基準は農地区分ごとの許可基準である「立地基準」と農地区分に関わらない許可基準の「一般基準」に分かれます。

農地の特色に該当する許可基準に沿って転用許可の可否が判断されます。

3-1 立地基準

表の通り、【農用地区域農地】【甲種農地】【第1種農地】は原則的に許可を受けることが難しく、第3種農地であれば原則的に許可を受けることが可能です。

このように権利移転する農地がどの区分になっている農地なのかは農地転用許可取得にとって重要となりますので、あらかじめ農業委員会に確認する必要があります。

3-2 一般基準

一般基準とは、転用事業の確実性および周辺農地に対する影響を考慮して許可・不許可を判断するものです。

次に該当する場合は不許可となります。

- 農地の全てが確実に事業の用に供されない場合

- 他法令の許認可の見込みがない

- 他法令の許認可の見込みがない

- 事業者の資力・信用がない

- 周辺農地への被害防除措置が適切ではない場合

- 一時転用の場合、その後農地への原状回復が確実と認められない場合

4.農地転用許可手続きの流れ

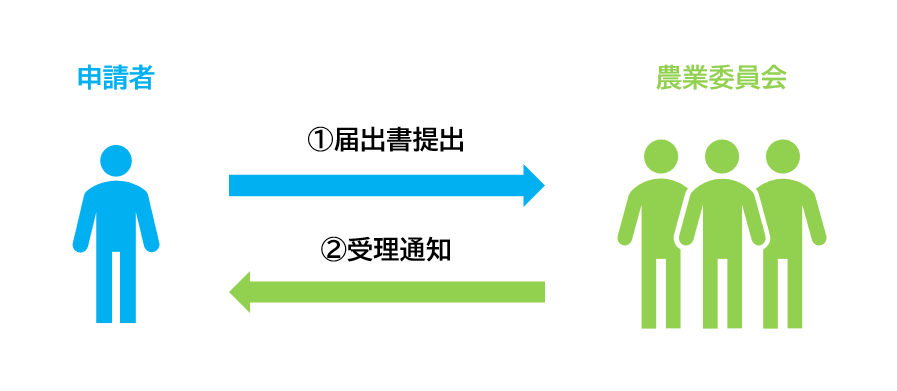

4-1 転用農地が市街化区域内での届出の流れ

転用農地が市街化区域内にある場合は農業委員会に届け出を提出します。

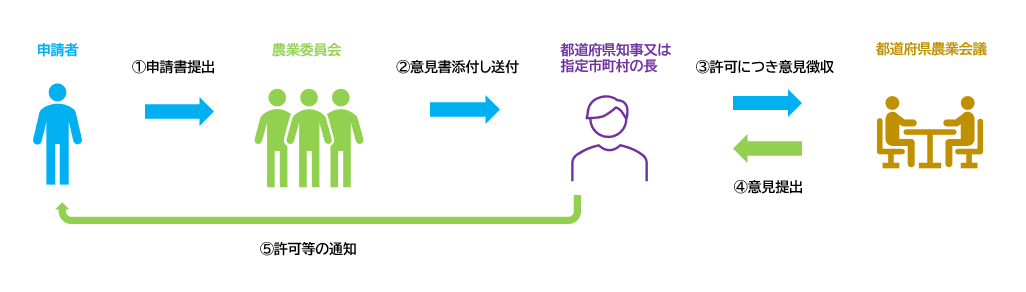

4-2 転用農地が市街化区域外(転用面積が4ha以下)での許可の流れ

農地が市街化区域外にあり、転用面積が4ha以下の場合は都道府県知事又は指定市町村の許可が必要です。

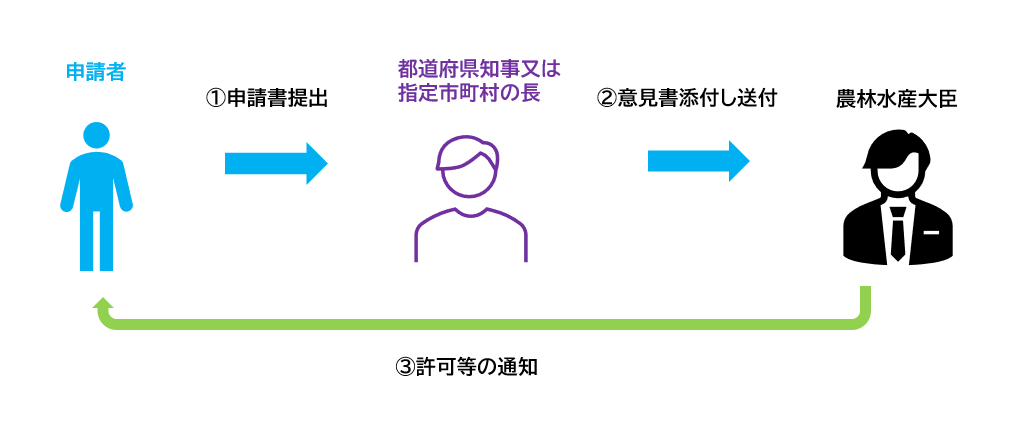

4-2 転用農地が市街化区域外(転用面積が4ha超え)での許可の流れ

農地が市街化区域外にあり、転用面積が4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要です。

このように申請後の流れは農地の場所だけではなく広さによって異なります。

5.違反転用と措置

許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可にかかる事業計画通りに転用していない場合には、農地法違反となり、都道府県知事等から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第51条)。

また3年以下の懲役や300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が適用されることもあります。

自治体の農業委員会では少なくとも年に1度は農地パトロールを行いますので、違反転用は見つかるようになっています。

届出や許可を受けずに農地を転用することはゼッタイにやめましょう。

6.農地転用許可が不要な場合

- 市街化区域内の土地についてあらかじめ農業委員会に届出ている場合。

- 国、都道府県または指定市町村が転用する場合

- 市町村(指定市町村を除く)が、道路、河川等の土地収用法対象事業のため転用する場合等。

◆農地転用に関するお悩みごとなら㈱環境と開発へご相談ください

では改めて今回のおさらいもかねて【農地転用許可制度】に対する結論をもう一度確認してみましょう。

結論:農地転用とは?

農地転用とは、太陽光発電所・廃棄物処理施設・住宅・駐車場などを設置するために農地を農地以外のものにすることです。

市街化区域以外での農地を転用する場合には、事前に都道府県知事、又は指定市町村の許可が必要です。4haを超える場合は国との協議が必要です(市街化区域においては、農地転用の”届出”となります)。

今回は概要をお伝えしましたが、太陽光発電所や廃棄物処理施設設置に関連するクリアしなければならないことは【農地転用】1つとっても、様々なものがあります。

当社では、今回お伝えした農地転用だけではなく、計画から測量、土木設計、許認可手続きを各専門家と連携して一貫してご提供可能です。

お客様の太陽光発電所・廃棄物処理施設や宅地や工場の設置において面倒なことは、㈱環境と開発にお任せください。

【開発許可(都市計画法)・林地開発許可の関連コンテンツ】

- 開発許可について

- 地域森林計画対象民有林(5条森林)とは?

- 都市計画区域・区域外とは?

- 林地開発許可の手続きの流れ

- 都市計画法の一部が改正されました

- 林地開発許可制度の見直しについて

- 農地転用許可制度とは?

- 廃棄物処理施設 土地の探し方

工場・施設づくりについて

お悩みの点・この土地なら可能か?

など、詳しく知りたい方はこちらから

お客様の太陽光発電所・廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事を監修している【株式会社 環境と開発】の代表取締役 田邉です。

太陽光発電所や廃棄物処理施設の設置に関するコンサルティングを数多く⼿掛けながら関連情報を発信しています。

太陽光発電所や廃棄物処理施設の計画・お悩み、ご質問・ご不明な点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

会社パンフレットをはじめ、廃棄物処理施設・再生可能エネルギー発電所の設置に関わる事例やノウハウをまとめたお役立ち資料などを提供しています。

下記よりダウンロードして下さい。